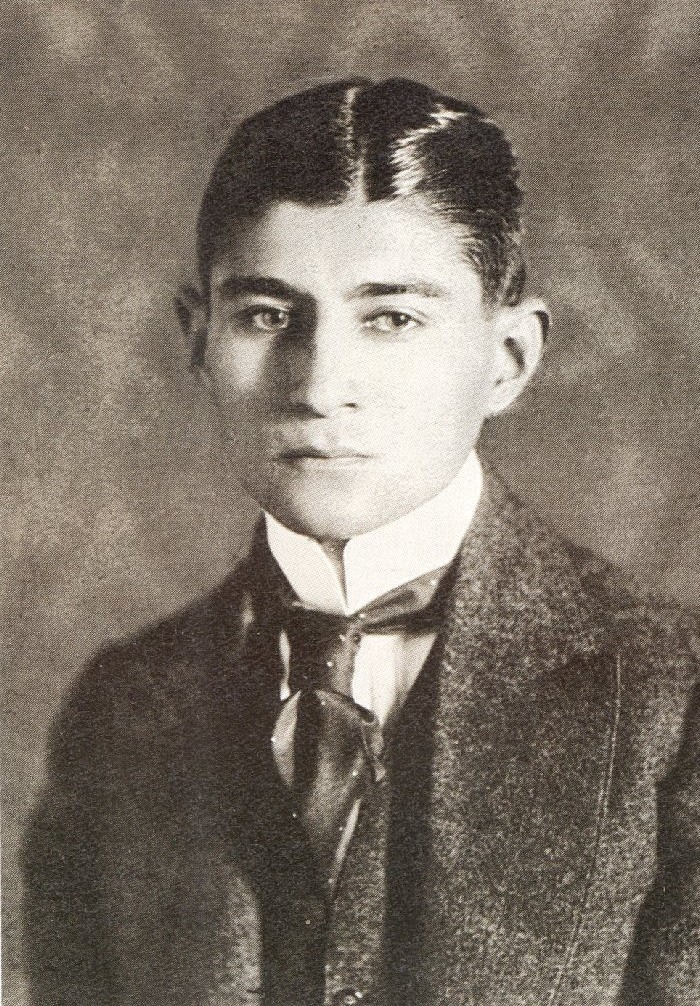

Университетские годы — Биография Франца Кафки

Клод Давид, Франц Кафкаглава 4

«Нам не дано постичь чужие святыни».

Мы добрались до 1901 года, Кафке исполнилось восемнадцать лет. Он без всякого труда сдал экзамен на аттестат зрелости, которого так боялся; теперь он рассказывает, что добился этого только путем жульничества. Наконец, для него наступило время выбирать путь дальнейшего образования и, следовательно, отчасти заложить основы своего будущего. В «Письме отцу» он не обвиняет его в том, что тот оказал влияние на его выбор, но отцовское воспитание сделало его столь безразличным в этом плане, что он спонтанно выбирает облегченный путь, ведущий его к юриспруденции. Достигнув восемнадцати лет, Кафка не ощущает в себе никакого призвания: «Настоящей свободы в выборе профессий для меня не существовало, я знал: по сравнению с главным мне все будет столь же безразлично, как все предметы гимназического курса, речь, стало быть, идет о том, чтобы найти такую профессию, которая с наибольшей легкостью позволила бы мне, не слишком ущемляя тщеславие, проявлять подобное же безразличие.

Наиболее предпочтительным решением для Кафки было бы полностью прервать университетские занятия, к которым он испытывал так мало интереса. Однажды, когда его мадридский дядя проездом находился в Праге, он обращается к нему с просьбой подыскать ему где-нибудь занятие, чтобы, как он сказал, иметь возможность «прямо приступить к работе». Ему дали понять, что разумнее немного поусердствовать в учебе.

Так что некоторое время он продолжает следовать своей ухабистой дорогой, по выражению Франца, как «старая почтовая карета». Его товарищ Пауль Киш уезжает в Мюнхен; Кафка следует за ним с намерением продолжить там учебу, но быстро оттуда возвращается. Что произошло? Был ли он разочарован тем, что увидел? Или, может быть, отец отказал ему в необходимых для учебы за границей средствах? Мы этого не знаем. Мы знаем только, что из-за этого неудавшегося путешествия он будет говорить о когтях матушки-Праги, которая не отпускает своей жертвы. Мы знаем также, что годом позже, в 1903, он вернулся в Мюнхен на короткое время, неизвестно с какой целью. Когда он будет говорить о Мюнхене, то лишь для того, чтобы упомянуть о «прискорбных воспоминаниях юности».

Что произошло? Был ли он разочарован тем, что увидел? Или, может быть, отец отказал ему в необходимых для учебы за границей средствах? Мы этого не знаем. Мы знаем только, что из-за этого неудавшегося путешествия он будет говорить о когтях матушки-Праги, которая не отпускает своей жертвы. Мы знаем также, что годом позже, в 1903, он вернулся в Мюнхен на короткое время, неизвестно с какой целью. Когда он будет говорить о Мюнхене, то лишь для того, чтобы упомянуть о «прискорбных воспоминаниях юности».

Итак, он снова берется за привычное и опостылевшее ему изучение юриспруденции.

Он вынужден, по меньшей мере в течение месяцев, предшествующих экзаменам, «питаться, как он говорит, древесной мукой, к тому же пережеванной до меня уже тысячами ртов». Но в конечном итоге он почти приобрел к этому вкус, настолько это показалось отвечающим его положению. От учебы и профессии он не ждал спасения: «В этом смысле я уже давно махнул на все рукой».

Нет смысла говорить о его преподавателях на юридическом факультете, поскольку они оказали на него очень мало влияния.

Докторские экзамены проходили с ноября 1905 по июнь 1906 года. Кафка сдал их без особого блеска, на «удовлетворительно». Так закончился один из наиболее бесцветных эпизодов его жизненного пути.

Походя заметим, что, наверное, как раз в университетские годы Кафка стал брать уроки английского. Он очень хорошо знал чешский и французский и собирался немного позже учить итальянский. На этом основывается одна из граней его дарования и его знаний, о чем иногда забывают.

* * *

Кое-кто из его биографов продолжает приписывать Кафке политические взгляды и даже пристрастия. Мы охотно признаем, что в гимназии он высказывал свои симпатии бурам: весь мир, кроме Англии, был на их стороне. Но что это за Altstadter Kollegentag — «Коллегиальная Ассоциация Старого города», где Кафка, будучи еще лицеистом, якобы отказался встать, когда другие запели «Стражу на Рейне»?

Мы не можем представить себе Кафку, участвующим в публичных демонстрациях такого рода, и к тому же «Ассоциация» не предназначалась для лицеистов. Это была одна из многочисленных немецких националистических группировок Университета; исключено, чтобы Кафка когда-либо мог входить в нее. Говорят также, что он носил в петлице красную гвоздику анархистов. В самом деле, вопрос о красных гвоздиках однажды возникает в одном из писем Оскару Поллаку. Кафка пишет: «Сегодня воскресенье, торговые служащие спускаются на Вензельсплац, идут до Грабена и громкими криками ратуют за воскресный отдых.

Кафка не социалист и не анархист, тем более не «брентанист». Вся университетская философия в странах Австрийской державы вдохновлена мыслью Франца Брентано. Сам он, сбросивший монашеское одеянье доминицианца, чтобы жениться, живет теперь в ссылке во Флоренции, лишенный своих должностей и почти слепой. Но его ученики продолжают занимать все кафедры в сфере образования, в частности в Праге. И «брентанисты» регулярно собираются в одном из кафе города, в кафе «Лувр», для обсуждения идей. Кроме того, жена одного аптекаря из Старого города, Берта Фанта, под вывеской «Единорога» организовывает у себя дома литературные или философские беседы, которые прилежно посещают «брентанисты» и в которых позднее несколько раз примет участие Альберт Эйнштейн. Мы не хотим сказать, что Кафка был обычным гостем на встречах в кафе «Лувр» и вечеров Фанты, мы хотим показать, что его мысль была лишь калькой тем Брентано. А Макс Брод на этот счет категоричен: Кафка был введен на собрания в кафе «Лувр», несомненно, его друзьями Утицом, Поллаком или Бергманном, но он бывал там очень редко и скрепя сердце. Его надо было также очень упрашивать, чтобы он согласился пойти к Фанте — письмо 1914 года Максу Броду подтверждает это еще раз. Когда он случайно заходил туда, то обычно очень мало вмешивался в дискуссии. С другой стороны, если иногда на вечерах Фанты принимали участие несколько ортодоксальных брентанистов, то это не значит, что в центре дебатов было учение Франца Брентана. Речь шла, говорит Макс Брод, о Канте (опозоренном брентанистами), о Фихте или о Гегеле.

Кроме того, жена одного аптекаря из Старого города, Берта Фанта, под вывеской «Единорога» организовывает у себя дома литературные или философские беседы, которые прилежно посещают «брентанисты» и в которых позднее несколько раз примет участие Альберт Эйнштейн. Мы не хотим сказать, что Кафка был обычным гостем на встречах в кафе «Лувр» и вечеров Фанты, мы хотим показать, что его мысль была лишь калькой тем Брентано. А Макс Брод на этот счет категоричен: Кафка был введен на собрания в кафе «Лувр», несомненно, его друзьями Утицом, Поллаком или Бергманном, но он бывал там очень редко и скрепя сердце. Его надо было также очень упрашивать, чтобы он согласился пойти к Фанте — письмо 1914 года Максу Броду подтверждает это еще раз. Когда он случайно заходил туда, то обычно очень мало вмешивался в дискуссии. С другой стороны, если иногда на вечерах Фанты принимали участие несколько ортодоксальных брентанистов, то это не значит, что в центре дебатов было учение Франца Брентана. Речь шла, говорит Макс Брод, о Канте (опозоренном брентанистами), о Фихте или о Гегеле.

Итак, в данный момент Кафка с уже покорной пассивностью скользит туда, куда увлекают его среда, отец, привычка — все, кроме собственного вкуса.

В университете он, разумеется, находит самые разнообразные студенческие корпорации, многие из них были объединены в сообщество под названием «Германия», в которое входили немецкие националисты и где практиковались дуэли на рапирах, с тем чтобы завоевать рубцы на щеках. Это были очаги антисемитизма, и там не было ничего, что могло бы привлечь Кафку; евреев, к тому же, туда вовсе не принимали. С 1893 года существовала также корпорация студентов-сионистов, которая сначала называлась «Маккавеи», а потом с 1899 г. получила название «Бар-Кохба», активными участниками которой, когда Кафка пришел в университет, были Гуго Бергманн, Роберт Вельч и также многие другие. Макс Брод в это время еще держался в стороне, он присоединился к «Бар-Кохбе» только несколькими годами позднее. Кафку это тоже не увлекало, его спонтанно тянуло к ассоциации с «либеральной» тенденцией — «Галерее лекций и чтений немецких студентов», в которой состояло наибольшее число еврейских студентов университета. Отношения этой «Галереи» с «Бар-Кохба» бывали порой натянутыми, поскольку в ней господствовала тенденция сознательной «ассимиляции». Ассоциация управлялась Комитетом, который заведовал фондами, где главная роль принадлежала Бруно Кафке, обращенному кузену будущей знаменитости города, по отношению к которому Макс Брод питал некую вражду.

Это были очаги антисемитизма, и там не было ничего, что могло бы привлечь Кафку; евреев, к тому же, туда вовсе не принимали. С 1893 года существовала также корпорация студентов-сионистов, которая сначала называлась «Маккавеи», а потом с 1899 г. получила название «Бар-Кохба», активными участниками которой, когда Кафка пришел в университет, были Гуго Бергманн, Роберт Вельч и также многие другие. Макс Брод в это время еще держался в стороне, он присоединился к «Бар-Кохбе» только несколькими годами позднее. Кафку это тоже не увлекало, его спонтанно тянуло к ассоциации с «либеральной» тенденцией — «Галерее лекций и чтений немецких студентов», в которой состояло наибольшее число еврейских студентов университета. Отношения этой «Галереи» с «Бар-Кохба» бывали порой натянутыми, поскольку в ней господствовала тенденция сознательной «ассимиляции». Ассоциация управлялась Комитетом, который заведовал фондами, где главная роль принадлежала Бруно Кафке, обращенному кузену будущей знаменитости города, по отношению к которому Макс Брод питал некую вражду. «Галерея» носила черный, красный и золотой цвета, а также цифру 1848 — дату ее создания, которая фигурировала на ее эмблемах. «Галерея» и «Германия» соперничали между собой. В «Галерее», однако, в основном занимались поддержкой библиотеки, одной из лучших в городе, и организацией лекционных вечеров. Это было заботой «секции искусства и литературы», которая приобрела в «Галерее» некую автономность, в ней Кафка позднее в течение некоторого времени будет исполнять скромные административные функции (ответственного по вопросам искусства). Иногда приглашали важных персон — так, за большие средства был приглашен поэт Детлев фон Лилиенкрон, чья слава тогда уже начинала клониться к закату, иногда предоставляли трибуну студентам. 23 октября 1902 года один из них прочитал лекцию о «судьбе и будущем философии Шопенгауэра». Кафка пришел послушать ее, и этот день стал, может быть, наиболее важным в его жизни. Лектором был Макс Брод, который был на год моложе его, таким образом они познакомились. Кафка, который в прошлом немного читал Ницше, нашел, что лектор чрезмерно сурово обошелся с философом (некоторые исследователи, придавая слишком большое значение этой скудной информации, хотели сделать из Кафки, и совершенно напрасно, ницшеанца).

«Галерея» носила черный, красный и золотой цвета, а также цифру 1848 — дату ее создания, которая фигурировала на ее эмблемах. «Галерея» и «Германия» соперничали между собой. В «Галерее», однако, в основном занимались поддержкой библиотеки, одной из лучших в городе, и организацией лекционных вечеров. Это было заботой «секции искусства и литературы», которая приобрела в «Галерее» некую автономность, в ней Кафка позднее в течение некоторого времени будет исполнять скромные административные функции (ответственного по вопросам искусства). Иногда приглашали важных персон — так, за большие средства был приглашен поэт Детлев фон Лилиенкрон, чья слава тогда уже начинала клониться к закату, иногда предоставляли трибуну студентам. 23 октября 1902 года один из них прочитал лекцию о «судьбе и будущем философии Шопенгауэра». Кафка пришел послушать ее, и этот день стал, может быть, наиболее важным в его жизни. Лектором был Макс Брод, который был на год моложе его, таким образом они познакомились. Кафка, который в прошлом немного читал Ницше, нашел, что лектор чрезмерно сурово обошелся с философом (некоторые исследователи, придавая слишком большое значение этой скудной информации, хотели сделать из Кафки, и совершенно напрасно, ницшеанца). Брод и Кафка прошли по улицам города, споря друг с другом, и это стало началом дружбы, которой не суждено было больше прерваться.

Брод и Кафка прошли по улицам города, споря друг с другом, и это стало началом дружбы, которой не суждено было больше прерваться.

В своих письмах к Оскару Поллаку — самых ранних из сохранившихся — Кафка вначале сожалел о трудностях общения между ними: «Когда мы разговариваем вместе, слова отличаются резкостью, это все равно что идти по плохой мостовой. Наиболее тонкие вопросы внезапно уподобляются наиболее трудным шагам, и мы ничего с этим не можем поделать /…/. Когда мы разговариваем, мы стеснены вещами, которые хотим высказать, но не можем их выразить, тогда мы высказываем их так, что у нас складывается ложное представление. Мы не понимаем друг друга и даже насмехаемся друг над другом /…/. И потом есть шутка, превосходная шутка, которая заставляет горько плакать Господа Бога и вызывает в аду сумасшедший, поистине адский смех: мы никогда не можем иметь чужого Бога — только нашего /…/». А в другой раз опять: «Когда ты стоишь передо мной и на меня смотришь, что знаешь ты о моей боли и что я знаю о твоей?» И как бы переходя от одной крайности к другой, он просит в 1903 году в другом письме к Поллаку быть для него «окном на улицу». Несмотря на свой высокий рост, по его выражению, он не достигает до подоконника. И этот образ кажется ему столь верным, что он сделал его мотивом небольшого рассказа, несомненно, самого раннего из тех, которыми мы располагаем и который он назвал «Окно на улицу». Чтобы жить, он нуждается в ком-то более сильном, более мужественном, чем он. В сущности, он готовится жить по доверенности. Кафка уже устроился на обочине, в стороне от жизни или, как он скажет позднее, в пустыне, которая граничит с Ханааном.

Несмотря на свой высокий рост, по его выражению, он не достигает до подоконника. И этот образ кажется ему столь верным, что он сделал его мотивом небольшого рассказа, несомненно, самого раннего из тех, которыми мы располагаем и который он назвал «Окно на улицу». Чтобы жить, он нуждается в ком-то более сильном, более мужественном, чем он. В сущности, он готовится жить по доверенности. Кафка уже устроился на обочине, в стороне от жизни или, как он скажет позднее, в пустыне, которая граничит с Ханааном.

Но Поллак покидает Прагу, вначале он едет в провинциальный замок, где работает воспитателем, потом в Рим, где займется изучением искусства барокко. И более чем на двадцать лет именно Макс Брод станет «окном на улицу», в котором нуждается Кафка. Между ними мало сходства. Брод, журналист, романист, театрал (он закончит свою жизнь в должности художественного директора театра «Хабимах» в Тель-Авиве), философ, руководитель оркестра, композитор. Он столь же экстраверт, как Кафка замкнут, столь же активен, как Кафка меланхоличен и медлителен, столь же плодовит в своем писательском труде, как Кафка требователен и не обилен в своем творчестве. Переболевший кифозом в ранней юности, Брод был слегка искривлен, но компенсировал свой недостаток исключительной живостью. Благородный, восторженный, легко загорающийся, он постоянно должен быть занят каким-нибудь делом, и в течение жизни у него будет много разных дел. Он справедливо озаглавил свою автобиографию «Бурная жизнь», боевая жизнь. В этот период своей жизни — ему было восемнадцать лет — он был фанатичным приверженцем Шопенгауэра и следовал философии, которую называл «индифферентизмом», — из необходимости всего происходящего он выводил некое подобие универсального извинения, что позволяло не считаться с моралью. Вскоре он будет рассматривать эту доктрину как заблуждение молодости, но он исповедовал ее в то время, когда впервые встретил Кафку. И спор, который начался в тот вечер, никогда больше не закончится, потому что сколь разными они были, столь близкими друзьями они станут; они превосходно дополняют друг друга. Если никому и не придет в голову причислить Макса Брода к великим людям, надо признать наличие у него неординарного литературного чутья: с первых писательских опытов Кафки, еще неуверенных и неловких, он сумел распознать его гений.

Переболевший кифозом в ранней юности, Брод был слегка искривлен, но компенсировал свой недостаток исключительной живостью. Благородный, восторженный, легко загорающийся, он постоянно должен быть занят каким-нибудь делом, и в течение жизни у него будет много разных дел. Он справедливо озаглавил свою автобиографию «Бурная жизнь», боевая жизнь. В этот период своей жизни — ему было восемнадцать лет — он был фанатичным приверженцем Шопенгауэра и следовал философии, которую называл «индифферентизмом», — из необходимости всего происходящего он выводил некое подобие универсального извинения, что позволяло не считаться с моралью. Вскоре он будет рассматривать эту доктрину как заблуждение молодости, но он исповедовал ее в то время, когда впервые встретил Кафку. И спор, который начался в тот вечер, никогда больше не закончится, потому что сколь разными они были, столь близкими друзьями они станут; они превосходно дополняют друг друга. Если никому и не придет в голову причислить Макса Брода к великим людям, надо признать наличие у него неординарного литературного чутья: с первых писательских опытов Кафки, еще неуверенных и неловких, он сумел распознать его гений. В этой столь обделенной жизни дружба Макса Брода была бесконечной удачей. Без Макса Брода имя Кафки, возможно, осталось бы неизвестным; кто может сказать, что без него Кафка продолжил бы писать?

В этой столь обделенной жизни дружба Макса Брода была бесконечной удачей. Без Макса Брода имя Кафки, возможно, осталось бы неизвестным; кто может сказать, что без него Кафка продолжил бы писать?

* * *

На начало дружбы с Максом Бродом припадает для Кафки период развлечений, или, как мы бы сказали, вечеринок. Чтобы знать, как он себя вел, достаточно прочесть начало «Описания одной борьбы», так как в этих литературных дебютах сохранена дистанция, которая разделяет пережитое и вымысел. Как не узнать автопортрет или автокарикатуру в этом «качающемся шесте», на который неловко насажен «череп, обтянутый желтой кожей с черными волосами»? Это он остается сидеть один перед стаканом бенедиктина и тарелкой с пирожными, тогда как другие, более смелые, пользуются благосклонностью женщин и хвастаются своими завоеваниями. После каникул 1903 года он мог рассказать Оскару Поллаку, что набрался храбрости. Его здоровье улучшилось (в 1912 году он напишет Фелице Бауэр, что уже десять лет чувствует себя плохо), он стал сильнее, он вышел в свет, он научился разговаривать с женщинами. И что особенно важно, пишет он, он отказался от жизни отшельника’. «Клади свои яйца честно перед всем миром, солнце их высидит; кусай лучше жизнь, чем свой язык; можно уважать крота и его особенности, но не надо делать из него своего святого». Правда, тотчас же добавляет он, некий голос сзади вопрошает: «Так ли это в конце концов?» Он утверждает, что девушки единственные существа, способные помешать нам опуститься на дно, но немного раньше пишет Поллаку: «Я дивно счастлив, что ты встречаешься с этой девушкой. Это твое дело, она мне безразлична. Но ты с ней часто говоришь, и не только ради удовольствия говорить. Может случиться, что ты идешь с ней туда или сюда, в Росток или еще куда-нибудь, в то время как я сижу за своим письменным столом. Ты с ней говоришь, а в средине фразы возникает некто, приветствующий вас. Это я со своими плохо подобранными словами и кислым выражением лица. Это длится лишь мгновение, и ты возобновляешь разговор /…/».

И что особенно важно, пишет он, он отказался от жизни отшельника’. «Клади свои яйца честно перед всем миром, солнце их высидит; кусай лучше жизнь, чем свой язык; можно уважать крота и его особенности, но не надо делать из него своего святого». Правда, тотчас же добавляет он, некий голос сзади вопрошает: «Так ли это в конце концов?» Он утверждает, что девушки единственные существа, способные помешать нам опуститься на дно, но немного раньше пишет Поллаку: «Я дивно счастлив, что ты встречаешься с этой девушкой. Это твое дело, она мне безразлична. Но ты с ней часто говоришь, и не только ради удовольствия говорить. Может случиться, что ты идешь с ней туда или сюда, в Росток или еще куда-нибудь, в то время как я сижу за своим письменным столом. Ты с ней говоришь, а в средине фразы возникает некто, приветствующий вас. Это я со своими плохо подобранными словами и кислым выражением лица. Это длится лишь мгновение, и ты возобновляешь разговор /…/».

Десять лет спустя, вспоминая эти первые годы юности, он пишет Фелице Бауэр: «Если бы я знал тебя уже лет восемь или десять (ведь прошлое так же достоверно, как и утрачено), мы могли бы быть счастливы сегодня без всех этих жалких уверток, вздохов и без надежных умолчаний. Вместо этого я сходился с девушками — теперь это уже далекое прошлое, — в которых легко влюблялся, с которыми было весело и которых я еще легче бросал, чем они бросали меня, не причиняя мне этим ни малейших страданий. (Множественное число не говорит об их многочисленности, оно употреблено здесь лишь потому, что я не называю имен, ведь все давно миновало)».

Вместо этого я сходился с девушками — теперь это уже далекое прошлое, — в которых легко влюблялся, с которыми было весело и которых я еще легче бросал, чем они бросали меня, не причиняя мне этим ни малейших страданий. (Множественное число не говорит об их многочисленности, оно употреблено здесь лишь потому, что я не называю имен, ведь все давно миновало)».

После своего экзамена на зрелость Кафка уехал один в небольшое путешествие к Северному морю, на Северо-Фризские острова и остров Гельголанд, он проводит каникулы в семье, часто в Либоше на Эльбе. Мы находим в «Описании одной борьбы» короткий отголосок того пребывания. Чтобы не выглядеть слишком неприветливым перед своим собеседником, восторженным влюбленным, рассказчик в свою очередь старается придумать галантные приключения: » — Однажды я сидел на скамейке на берегу реки в неудобной позе. Положив голову на руку, я смотрел на туманные горы другого берега и слышал нежную скрипку, на которой кто-то играл в прибрежной гостинице. По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом.

По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом.

Так говорил я, судорожно пытаясь вообразить за словами какие-то любовные истории с занятными положениями; не помешало бы и немного грубости, решительности, насилия».

В этих историях любви реальное и вымышленное странным образом перемешаны, кстати, как в жизни, так и в вымысле, и все это любовное прошлое, похоже, малоубедительно. Когда он говорит об этом в первых письмах Максу Броду, он делает это с безразличием, которое звучит неестественно: «На следующий день, — пишет он, например, — одна девушка переоделась в белое платье, потом влюбилась в меня. Она была очень несчастна, и мне не удалось ее утешить, настолько эти вещи сложны» (этот же эпизод вновь упоминается в «Описании одной борьбы»). Письмо Максу Броду продолжает: «Потом была неделя, которая рассеялась в пустоте, или две, или еще больше, Потом я влюбился в одну женщину. Потом однажды в ресторане были танцы, а я туда не пошел. Потом я был меланхоличен и очень глуп, до такой степени, что готов был спотыкаться на грунтовых дорогах». Можно сказать, что туманная завеса намеренно скрывает в полуфантастике определенную зону, на которую не осмеливаются смотреть открыто.

Можно сказать, что туманная завеса намеренно скрывает в полуфантастике определенную зону, на которую не осмеливаются смотреть открыто.

Тем временем Кафка все же пережил свой первый чувственный опыт с женщиной. Семнадцать лет спустя он подробно рассказывает об этом Ми-лене после их встречи в Вене, стараясь объяснить ей, как в нем уживаются strach и touha, страх и тоска. Дело происходит в 1903 году, через четыре года после его злополучной беседы с отцом о проблемах секса. Ему двадцать лет, и он занят подготовкой к своему первому экзамену по праву. Он замечает на тротуаре напротив продавщицу из магазина готового платья. Они подают друг другу знаки, и однажды вечером он следует за ней в гостиницу «Кляйнзайте». Уже перед самым входом он охвачен страхом: «Все было очаровательно, возбуждающе и омерзительно»; то же самое ощущение он продолжает испытывать и в гостинице: «Когда мы под утро возвращались домой по Карловому мосту, я, конечно, был счастлив, но счастье это состояло лишь в том, что моя вечно скулящая плоть наконец-то обрела покой, а самое большое счастье было в том, что все не оказалось еще более омерзительным, еще более грязным». Он встречает во второй раз молоденькую продавщицу, и все происходит, как и в первый раз. Но затем (здесь надо проследить этот главный опыт во всех его подробностях, который так мало писателей передали столь тщательно и с подобной искренностью) он уезжает на каникулы, встречает других девушек, и с этого момента он не может больше видеть эту маленькую продавщицу, хотя хорошо знает, что она наивна и добра, он смотрит на нее как на своего врага. «Не хочу сказать, что единственной причиной наверняка не было то, что в гостинице моя подружка совершенно невинно позволила себе одну маленькую мерзость (об этом и говорить не стоит) да еще сказала одну пустячную сальность (и об этом тоже говорить не стоит), но в память это врезалось, я сразу понял, что никогда не смогу этого забыть, и понял также (или вообразил себе), что эта мерзость или сальность если не обязательно внешне, то уже внутренне очень обязательно связаны со всем происшедшим». Он знает, что в гостиницу его привлекли именно эти «ужасы», именно этого он хотел и в то же время ненавидел.

Он встречает во второй раз молоденькую продавщицу, и все происходит, как и в первый раз. Но затем (здесь надо проследить этот главный опыт во всех его подробностях, который так мало писателей передали столь тщательно и с подобной искренностью) он уезжает на каникулы, встречает других девушек, и с этого момента он не может больше видеть эту маленькую продавщицу, хотя хорошо знает, что она наивна и добра, он смотрит на нее как на своего врага. «Не хочу сказать, что единственной причиной наверняка не было то, что в гостинице моя подружка совершенно невинно позволила себе одну маленькую мерзость (об этом и говорить не стоит) да еще сказала одну пустячную сальность (и об этом тоже говорить не стоит), но в память это врезалось, я сразу понял, что никогда не смогу этого забыть, и понял также (или вообразил себе), что эта мерзость или сальность если не обязательно внешне, то уже внутренне очень обязательно связаны со всем происшедшим». Он знает, что в гостиницу его привлекли именно эти «ужасы», именно этого он хотел и в то же время ненавидел. Много времени спустя он снова испытывает неукротимое желание, «желание маленькой, совершенно определенной мерзости, чего-то слегка пакостного, постыдного, грязного, и даже в том лучшем, что мне доставалось на долю, сохранялась частичка этого, некий дурной душок, толика серы, толика ада. В этой тяге есть что-то от Вечного Жида, бессмысленно влекомого по бессмысленно грязному миру».

Много времени спустя он снова испытывает неукротимое желание, «желание маленькой, совершенно определенной мерзости, чего-то слегка пакостного, постыдного, грязного, и даже в том лучшем, что мне доставалось на долю, сохранялась частичка этого, некий дурной душок, толика серы, толика ада. В этой тяге есть что-то от Вечного Жида, бессмысленно влекомого по бессмысленно грязному миру».

Даже напыщенность языка подчеркивает характер запрета, который нависает отныне для него над всем, что касается секса. Заноза вонзилась в плоть. На некоторое время — в 1903, в 1904 гг. — рана остается терпимой; она еще позволяла любовные интрижки юности. Но боль будет усиливаться с каждым годом, мало-помалу она парализует всю его жизнь.

В конце «Описания одной борьбы» один из персонажей рассказа погружает себе в руку лезвие небольшого перочинного ножа. Некоторые комментаторы интерпретировали эту сцену как символическое самоубийство. Но психоаналитики, несомненно, более охотно усмотрят в ней образ кастрации.

* * *

«Я ухожу в распростершиеся бурые и меланхолические поля с оставленными плугами, поля, которые, однако, отливают серебром, когда несмотря ни на что появляется запоздалое солнце и отбрасывает мою большую тень /…/ на борозды. Заметил ли ты, как тени поздней осени пляшут на темной вспаханной земле, пляшут, как настоящие танцоры? Заметил ли ты, как земля приподнимается навстречу пасущейся корове и с каким доверием она приподнимается? Заметил ли ты, как тяжелый и жирный ком земли крошится в слишком тонких пальцах и с какой торжественностью он крошится?» Неискушенному читателю, несомненно, трудно признать автором этого отрывка Кафку. Тем не менее, это фрагмент из письма Поллаку. Точно так же год спустя стихотворение, включенное в письмо, предназначенное тому же адресату, описывает маленький занесенный снегом городок, по-новогоднему слабо освещенные домишки и посреди этого пейзажа одинокого задумавшегося человека, опершегося на перила моста. Стиль перегружен уменьшительными словами и архаизмами. Этот маньеризм не без основания отнесли на счет влияния «Kunstwarda», журнала искусства и литературы, который Поллак и Кафка усердно читали и подписчиками которого, по всей видимости, были. Читать «Kunstward» («Хранитель искусств») в 1902 году уже не было особенно оригинальным. Журнал выходил почти 15 лет, вначале он печатал хороших писателей, но мало-помалу переориентировался в область различных течений модернизма, натурализма, равно как и символизма. Он пришел к типу поэзии, живописующей местный колорит, пример которой предлагает письмо Кафки.

Этот маньеризм не без основания отнесли на счет влияния «Kunstwarda», журнала искусства и литературы, который Поллак и Кафка усердно читали и подписчиками которого, по всей видимости, были. Читать «Kunstward» («Хранитель искусств») в 1902 году уже не было особенно оригинальным. Журнал выходил почти 15 лет, вначале он печатал хороших писателей, но мало-помалу переориентировался в область различных течений модернизма, натурализма, равно как и символизма. Он пришел к типу поэзии, живописующей местный колорит, пример которой предлагает письмо Кафки.

Кафка продолжает писать. В это время к тому же он ведет если не «Дневник», то по меньшей мере записную книжку. Он начал писать рано («Ты видишь, — пишет он Поллаку, — несчастье слишком рано свалилось на мою спину») и остановился, говорит он, лишь в 1903 году, когда в течение шести месяцев почти ничего больше не создал. «Бог этого не хочет, но я должен писать. Отсюда постоянные метания; в конце концов Бог берет верх, и это приносит большие несчастия, чем ты можешь себе представить». Все тексты периода молодости были уничтожены, и не стоит гадать, что они могли собой представлять. Можно предположить только, что именно к этому периоду относятся странно неровные стихотворения, несколько образчиков которых он впоследствии включил в свои письма. Он также сообщил Оскару Поллаку, что готовит книгу, которая будет называться «Ребенок и Город». Имеем ли мы право предполагать, каким мог быть этот замысел? Предназначался ли город для подавления непосредственности ребенка, что согласовывалось с мыслями Кафки относительно педагогики? Имелась ли связь между этой исчезнувшей книгой и черновыми набросками, которые будут называться «Городской мир» или «Маленький обитатель руин»? Мы ничего об этом не знаем и лучше по сему поводу ничего не выдумывать.

Все тексты периода молодости были уничтожены, и не стоит гадать, что они могли собой представлять. Можно предположить только, что именно к этому периоду относятся странно неровные стихотворения, несколько образчиков которых он впоследствии включил в свои письма. Он также сообщил Оскару Поллаку, что готовит книгу, которая будет называться «Ребенок и Город». Имеем ли мы право предполагать, каким мог быть этот замысел? Предназначался ли город для подавления непосредственности ребенка, что согласовывалось с мыслями Кафки относительно педагогики? Имелась ли связь между этой исчезнувшей книгой и черновыми набросками, которые будут называться «Городской мир» или «Маленький обитатель руин»? Мы ничего об этом не знаем и лучше по сему поводу ничего не выдумывать.

Зато несомненны две вещи: первая — Кафка очень скоро откажется от своего отвратительного маньеризма; вторая ~ даже эти заблуждения молодости не были для него лишены значения. «Возвращение к земле» по-своему объясняет устойчивые элементы его натуры, которые выступают в разных формах: натурализм, вкус к физическим упражнениям и садоводству, огородничеству, склонность к умеренности в еде, враждебное отношение к медицине и к медикаментам, предпочтение «естественных» лекарств (например, герой «Замка» будет однажды назван «горькой травой» за присущие ему способности к целительству). В комнате, которую Кафка занимал у своих родителей, очень простой, скудно обставленной, почти аскетической (типа той, что будет представлена в «Превращении»), единственным украшением была гравюра Ганса Тома под названием «Пахарь», вырезанная из «Kunstward», — такова было среда его обитания.

В комнате, которую Кафка занимал у своих родителей, очень простой, скудно обставленной, почти аскетической (типа той, что будет представлена в «Превращении»), единственным украшением была гравюра Ганса Тома под названием «Пахарь», вырезанная из «Kunstward», — такова было среда его обитания.

Существенная, поистине фундаментальная часть личности Кафки проявляется прежде всего, правда, именно в склонности к «простой жизни», которая проступает в его первых литературных опытах. Кстати, у Кафки, который столь глубоко обновит литературу, в раннем творчестве нет ничего, что роднит его с авангардом.

Десять лет спустя, когда он поедет в Веймар с Максом Бродом, он посетит Пауля Эрнста и Йоганнеса Шлафа, двух писателей, которые, отдав в свое время дань натуралистической моде, стали символами консервативной литературы. Правда, Кафка слегка поиронизирует над ними, однако при этом оказывая им уважение. Когда Макс Брод в начале их дружбы дал ему почитать отрывки из «Фиолетовой смерти» Густава Мейринка, в которых речь идет о гигантских бабочках, отравленных газах, магических формулах, превращающих чужаков в фиолетовое желе, Кафка отреагировал гримасой. Ему не нравились, говорит нам Макс Брод, ни насилие, ни извращения; он питал отвращение — мы продолжаем цитировать Макса Брода — к Оскару Уайльду или Генриху Манну. Среди его предпочтений, сообщает все тот же Макс Брод, наряду с великими образцами, Гете, Флобером или Толстым, числились имена, менее всего ожидаемые, имена представителей умеренной, порой даже застенчивой литературы, такие как Герман Гессе, Ганс Каросса, Вильгельм Шефер, Эмиль Штраус. Но у него были другие устремления, которые не замедлят проявиться.

Ему не нравились, говорит нам Макс Брод, ни насилие, ни извращения; он питал отвращение — мы продолжаем цитировать Макса Брода — к Оскару Уайльду или Генриху Манну. Среди его предпочтений, сообщает все тот же Макс Брод, наряду с великими образцами, Гете, Флобером или Толстым, числились имена, менее всего ожидаемые, имена представителей умеренной, порой даже застенчивой литературы, такие как Герман Гессе, Ганс Каросса, Вильгельм Шефер, Эмиль Штраус. Но у него были другие устремления, которые не замедлят проявиться.

Когда мы переходим от 1903-го к 1904 году и от Поллака к Максу Броду, возникает впечатление, будто внезапно открываешь другого писателя. Почвенническая манерность исчезла, но на смену ей пришла другая манерность, может быть, еще более отвратительная. Пусть судит читатель: «Очень легко быть радостным в начале лета. Сердце бьется легко, шаг легок, и мы уверенно смотрим в будущее. Надеемся на встречу с восточными чудесами и одновременно отвергаем их с комическим благоговением и неловкими словесами — эта оживленная игра настраивает нас на радостный лад и вызывает дрожь. Мы отбросили простыни и продолжаем лежать в постели, не сводя глаз с часов. Они показывают конец утра. Но мы, мы причесываем вечер весьма блеклыми красками и бесконечными перспективами и от радости потираем себе руки, пока они не покраснеют, пока не увидим, как удлиняется и становится столь грациозно вечерней наша тень. Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой /…/». Кафка явно еще не нашел своего стиля; вскоре он так больше не будет писать. Впрочем, то, что он говорит здесь, просто и в то же время важно. Он хочет сказать, что не позволено при свете дня утверждать, что наступила ночь. Литература должна говорить правду, в противном случае она станет занятием самым пустым и одновременно наименее дозволенным. Ложный романтизм, ради удовольствия смешивающий правду и ложь и находящий удовольствие в надуманной меланхолии, возмутителен.

Мы отбросили простыни и продолжаем лежать в постели, не сводя глаз с часов. Они показывают конец утра. Но мы, мы причесываем вечер весьма блеклыми красками и бесконечными перспективами и от радости потираем себе руки, пока они не покраснеют, пока не увидим, как удлиняется и становится столь грациозно вечерней наша тень. Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой /…/». Кафка явно еще не нашел своего стиля; вскоре он так больше не будет писать. Впрочем, то, что он говорит здесь, просто и в то же время важно. Он хочет сказать, что не позволено при свете дня утверждать, что наступила ночь. Литература должна говорить правду, в противном случае она станет занятием самым пустым и одновременно наименее дозволенным. Ложный романтизм, ради удовольствия смешивающий правду и ложь и находящий удовольствие в надуманной меланхолии, возмутителен.

Давно отмечено совпадение между этими размышлениями Кафки и идеями Гуго фон Гофмансталя того же времени. В частности, в одном из своих лучших и наиболее известных произведений, озаглавленном «Письмо», а в целом носящем название «Письмо лорда Шандоса», Гофмансталь в образе английского дворянина XVII в. выразил свои чувства в переломный момент века. Оно перенасыщено словесными излишествами тех, чью судьбу одно время он, похоже, мог разделить — д’Аннунцио, Барреса, Оскара Уайльда и др. Литература упивалась словами, она стала бесплодной и безответственной игрой. Молодой лорд Шандос утратил в этой школе смысл ценностей (значений) и одновременно вкус к письму. Он мечтает о новом языке, «на котором безмолвные вещи разговаривали бы с ним и с которым он, возможно, смог бы предстать в могиле перед неведомым судьей».

выразил свои чувства в переломный момент века. Оно перенасыщено словесными излишествами тех, чью судьбу одно время он, похоже, мог разделить — д’Аннунцио, Барреса, Оскара Уайльда и др. Литература упивалась словами, она стала бесплодной и безответственной игрой. Молодой лорд Шандос утратил в этой школе смысл ценностей (значений) и одновременно вкус к письму. Он мечтает о новом языке, «на котором безмолвные вещи разговаривали бы с ним и с которым он, возможно, смог бы предстать в могиле перед неведомым судьей».

Именно этот кризис литературы пытается передать при помощи своего еще не определившегося языка Кафка. Чтобы объяснить значение выражения «говорить правду», он охотно цитирует фрагмент фразы из другого текста Гофмансталя: «Запах влажных плиток в вестибюле»; подлинное ощущение передано здесь с наибольшей экономией средств: все верно и без преувеличения говорит о восприимчивом уме. Правдивость, которая на первый взгляд наиболее близка, на самом деле достижима труднее всего, настолько она скрыта злоупотреблениями языка, поспешностью, условностями. Гофмансталю, по мнению Кафки, удалось, по меньшей мере в данном случае, достичь правдивости. Кафка в свою очередь придумывает фразу того же рода: некая женщина на вопрос другой женщины, чем та занята, отвечает: «Я полдничаю на свежем воздухе» (буквально: «Я полдничаю на траве», но французское выражение звучит плоско и искажает смысл, к тому же в переводе невозможно передать сочность австризма jausen, что означает: слегка закусываю). Речь идет о том, чтобы отыскать утраченную простоту, вновь открыть «реальность», которую заставили забыть символический расцвет и излишества конца века.

Гофмансталю, по мнению Кафки, удалось, по меньшей мере в данном случае, достичь правдивости. Кафка в свою очередь придумывает фразу того же рода: некая женщина на вопрос другой женщины, чем та занята, отвечает: «Я полдничаю на свежем воздухе» (буквально: «Я полдничаю на траве», но французское выражение звучит плоско и искажает смысл, к тому же в переводе невозможно передать сочность австризма jausen, что означает: слегка закусываю). Речь идет о том, чтобы отыскать утраченную простоту, вновь открыть «реальность», которую заставили забыть символический расцвет и излишества конца века.

«Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой», — писал Кафка Максу Броду. Новая литература как раз и должна перестать быть декоративной. Арабеска должна уступить место прямой линии. Кафка совершенно не думает о том, что в языке существует власть воображения, магическая сила, способная вызвать на свет неизвестную ранее реальность. В нем нет ничего романтического, из всех писателей он, несомненно, наиболее последовательно далек от лиризма, наиболее решительно прозаичен. В одном из текстов последних лет он снова повторит, что язык остается пленником своих собственных метафор, что он может изъясняться только в переносном и никогда в прямом смысле. То, что он вынашивает в своем сознании до 1904 года, гораздо менее амбициозно: он хочет найти по эту сторону от новых беспутств литературы верное ощущение, точный жест. В сущности он находится в поисках Флобера, с которым еще не знаком, но за которым последует, как только прочтет его. Он знает, в каком направлении должен идти, видит цель, к которой стремится, будучи пока не в состоянии достичь ее: язык, которым он пользуется, остается погруженным в прошлое — почти в противоречии с поставленной целью.

В одном из текстов последних лет он снова повторит, что язык остается пленником своих собственных метафор, что он может изъясняться только в переносном и никогда в прямом смысле. То, что он вынашивает в своем сознании до 1904 года, гораздо менее амбициозно: он хочет найти по эту сторону от новых беспутств литературы верное ощущение, точный жест. В сущности он находится в поисках Флобера, с которым еще не знаком, но за которым последует, как только прочтет его. Он знает, в каком направлении должен идти, видит цель, к которой стремится, будучи пока не в состоянии достичь ее: язык, которым он пользуется, остается погруженным в прошлое — почти в противоречии с поставленной целью.

Тот же анализ применим и к произведению, которое было задумано и написано в эти годы, — «Описание одной борьбы». Именно благодаря Максу Броду, которому Кафка дал его прочесть и который сохранил его в ящике своего письменного стола, оно избежало огня, уничтожившего все другие произведения этого периода. Его первая версия может быть с квазиточностью отнесена к последним университетским годам (1904 — 1905). Позднее, между 1907 и 1909 годами, текст будет переработан. Макс Брод считал, что произведение завершено, но нет уверенности, что он прав: в «Дневнике» еще после 1909 года мы находим фрагменты, которые, похоже, предназначались для включения в «Описание одной борьбы». Это маленькое произведение весьма сложно: кажется даже, что оно, с его нарочитой бессвязностью, внезапными переменами изображаемой перспективы, предназначено для того, чтобы привести читателя в замешательство. Это свободная рапсодия, которая, не заботясь о логике, смешивает жанры и темы. Сначала есть «борьба», борьба робкого и смелого, худого и толстого, мечтателя и деятеля.

Его первая версия может быть с квазиточностью отнесена к последним университетским годам (1904 — 1905). Позднее, между 1907 и 1909 годами, текст будет переработан. Макс Брод считал, что произведение завершено, но нет уверенности, что он прав: в «Дневнике» еще после 1909 года мы находим фрагменты, которые, похоже, предназначались для включения в «Описание одной борьбы». Это маленькое произведение весьма сложно: кажется даже, что оно, с его нарочитой бессвязностью, внезапными переменами изображаемой перспективы, предназначено для того, чтобы привести читателя в замешательство. Это свободная рапсодия, которая, не заботясь о логике, смешивает жанры и темы. Сначала есть «борьба», борьба робкого и смелого, худого и толстого, мечтателя и деятеля.

Мы недолго задаемся вопросом, кто из двоих одержит верх, даже если в конце интроверт, более хитрый, скомпрометирует своего партнера, чья жизненная сила отягощена множеством глупостей, и заставит его сомневаться в самом себе. Но наряду с этой юмористической «борьбой», которая образует рамку повествования и в которой изобилуют автобиографические моменты, есть много абсолютно вымышленных событий, например история, как бы взятая из символического рассказа о «толстяке», очевидно, тучном китайце, которого носят в паланкине и который утопится в реке. Есть также разбросанная в разных эпизодах сатира на плохую литературу, начало чему положено еще в письме 1904 года Максу Броду. Плохой писатель тот, кто нарекает «Вавилонскую башню» или Ноя, когда тот был пьян, тополем полей, полагая, что для изменения мира достаточно слов и что роль письма состоит в замещении реальности воображением. Недостаточно назвать луну «старым бумажным фонарем» и назвать «луной» колонну Девы Марии, чтобы мир повиновался фантазии автора. «Описание одной борьбы» выступает против фривольности, глупого кокетства, лжи, которые завладели литературой. Но в то же время это наиболее причудливое, наиболее манерное произведение, более всего отмеченное вкусом эпохи, против которого оно направлено. Таков парадокс этого сочинения юности. Вскоре Кафка пойдет другими путями.

Есть также разбросанная в разных эпизодах сатира на плохую литературу, начало чему положено еще в письме 1904 года Максу Броду. Плохой писатель тот, кто нарекает «Вавилонскую башню» или Ноя, когда тот был пьян, тополем полей, полагая, что для изменения мира достаточно слов и что роль письма состоит в замещении реальности воображением. Недостаточно назвать луну «старым бумажным фонарем» и назвать «луной» колонну Девы Марии, чтобы мир повиновался фантазии автора. «Описание одной борьбы» выступает против фривольности, глупого кокетства, лжи, которые завладели литературой. Но в то же время это наиболее причудливое, наиболее манерное произведение, более всего отмеченное вкусом эпохи, против которого оно направлено. Таков парадокс этого сочинения юности. Вскоре Кафка пойдет другими путями.

Вегетарианство Франца Кафки | Вегетарианский.ru

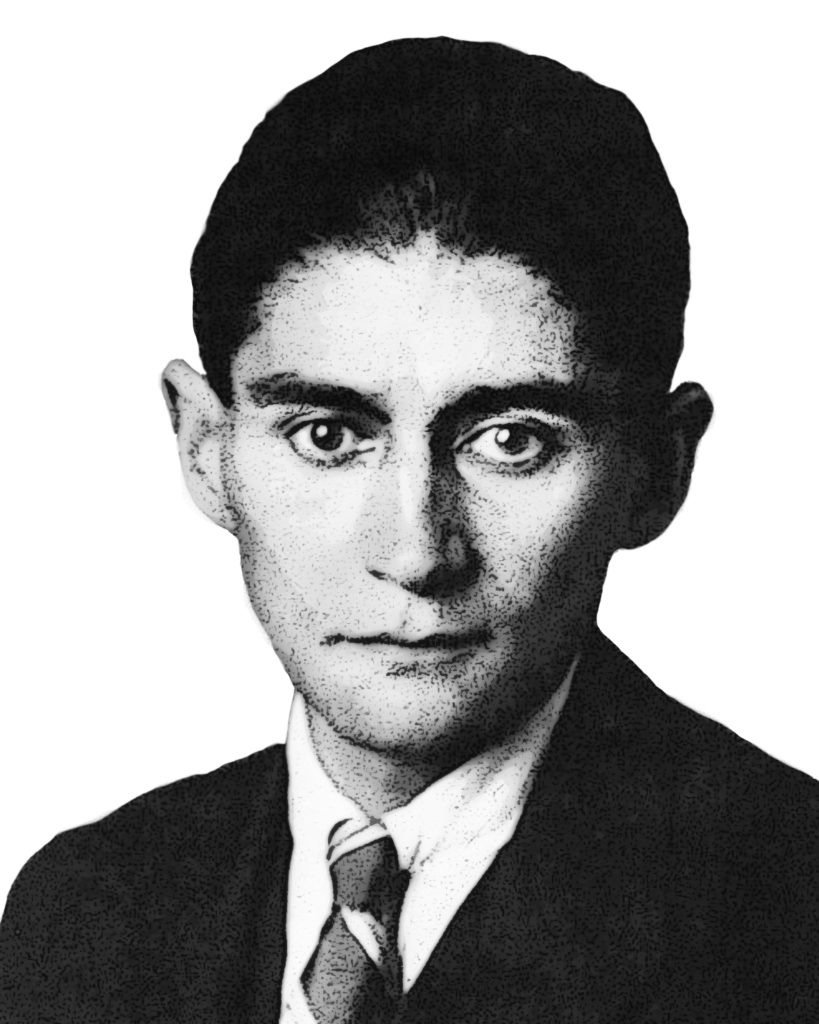

«Теперь я могу смотреть на вас с миром. Я вас больше не ем» — произнес однажды гений немецкой литературы Франц Кафка (1883-1924), глядя на рыб в аквариуме. Эта фразу, сказанную в присутствии Эльзы Брод и задокументированную в дальнейшем, можно найти почти на всех вегетарианских ресурсах.

Эта фразу, сказанную в присутствии Эльзы Брод и задокументированную в дальнейшем, можно найти почти на всех вегетарианских ресурсах.

В то же время о вегетарианстве самого писателя информации на отечественных порталах очень мало. Мы решили исправить этот недочет и перевести на русский язык фрагменты доклада Jan Stastny на Всемирном вегетарианском конгрессе в Дрездене (2008 год).

Исследователи по крупицам собирали эту информацию в письмах Кафки близким. Особенно ценными оказались материалы составителя его биографии — Макса Брода.

Франц Кафка: краткая биография

Кафка — автор немецкоязычных романов-шедевров «Америка», «Замок», «Процесс», знаменитого рассказа «Превращение» и многих других произведений, большей частью опубликованных после смерти писателя.

Созданная Францем художественная реальность напоминает магический кристалл, не являющийся отдельным миром, но потенциально содержащий в себе все миры.

Родился Кафка в Австро-Венгрерской империи, часть которой ныне относится к Чехии, в еврейской семье торговца-галантерейщика и дочери пивовара (1883 г). Кафка писал на немецком, но в совершенстве знал и чешский язык.

Кафка писал на немецком, но в совершенстве знал и чешский язык.

Успешно учился, закончил Пражский университет со степенью доктора права, после чего поступил на государственную службу, где и проработал юристом всю свою жизнь. Но работу не очень любил, находя отдушину в литературе, написании рассказов и романов.

С детства писатель обладал слабым здоровьем, а в 1917 г. заболел туберкулезом, который тогда не лечился и от которого он умер 7 лет спустя.

Помимо болезненности его характеризовала аскетичность. Не все распознавали сразу, насколько многогранен внутренний мир этого человека. Своими братьями по духу Кафка считал Гюстава Флобера, Франца Грильпарцера, Фёдора Достоевского и Генриха фон Клейста.

Жизнь и творчество Франца Кафки были весьма неординарными.

Вегетарианство Кафки: растительная пища принесла облегчение

Кафка стал вегетарианцем уже во второй половине своей рано оборвавшейся жизни. Возможно, это произошло в 1909 году или чуть раньше. Он имел проблемы с пищеварением и однажды понял, что растительная пища несет облегчение. Вероятно, это обращение к вегетарианской пище диктовалось советами его дяди-врача Зигфрида Леви.

Возможно, это произошло в 1909 году или чуть раньше. Он имел проблемы с пищеварением и однажды понял, что растительная пища несет облегчение. Вероятно, это обращение к вегетарианской пище диктовалось советами его дяди-врача Зигфрида Леви.

Но взгляды Кафки стали более последовательными после знакомства в 1911 году с Морисом Шнайцером – известным активистом вегетарианского движения в Европе, основателем «Союза природного исцеления» в 1894 г. Советы Мориса Шнайцера (есть только растительную пищу, много гулять, спать с открытым окном и работать в саду) были восприняты Кафкой как руководство к действию – он даже ходил после работы помогать одному из пражских садовников. И это, наверное, единственный случай, когда подсобным рабочим у садовника работал дипломированный юрист!

О вегетарианстве Кафки позднее появилось несколько газетных заметок. Так, в газете «Prager Tagblatt» в июне 1918 были написаны 3 статьи. В одной из них, посвященной немецким писателям в Праге, было следующее: «Франц Кафка, получивший премию «Fontane Award» за его рассказы «Stoker» и «Metamorphosis», недавно купил садовый участок в районе Deutschböhmen, где он хочет проводить больше времени на природе, следуя своей философии вегетарианства».

Попытки изменить окружение

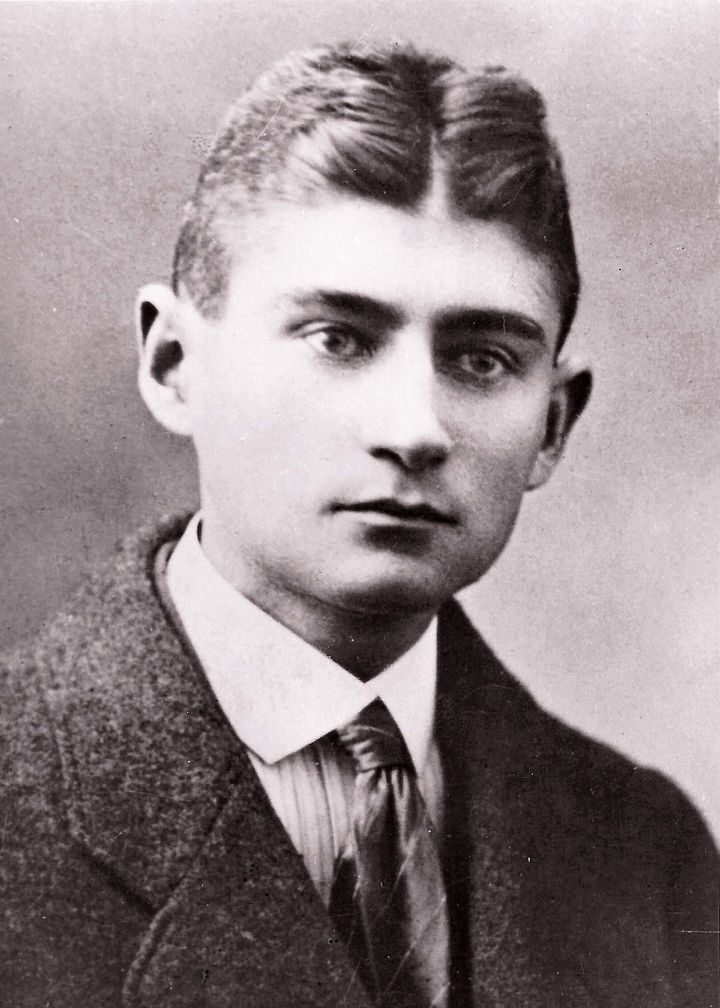

Бауэр и Кафка

Новый образ жизни, к которому обратился Франц Кафка, позволили ему исцелиться от привычных недугов, он креп, что замечали его друзья. Как и многим вегетарианцам, ему не раз приходилось сталкиваться с непониманием близких. В переписке с возлюбленной Фелицей Бауэр он обсуждает эту волнующую его проблему: «Если бы было в Ваших силах изменить свой образ жизни, я был бы очень благодарен». Далее, объясняя Фелице, что он ест и почему, добавляет: «Никакая другая диета не бодрит меня так, как эта».

В это же время Макс Брод, близкий друг писателя, пишет Фелице: «Франц после долгих поисков, наконец, нашел диету, которая действует хорошо, и это вегетарианская диета. Он страдал от болезни желудка в течение многих лет, а теперь он такой здоровый и свежий, как никогда раньше …. Но сейчас родители пытаются заставить его есть мясо снова».

Кафка был активным сторонником вегетарианства и часто пытался склонять к нему людей, иногда делая это достаточно напористо. В письме своему другу Грете Блох он пишет: «Дорогая мисс Блох, как последователь естественного исцеления не удивлен, что у вас головные боли, но как друг сожалею об этом! Не могли бы вы начать с самого простого изменения в вашей жизни — с вегетарианской диеты? Мясо настолько опустошает ваше ужасно уставшее тело. Тем не менее, есть вегетарианский ресторан на улице Opolzer возле театра Хофбург, лучший, который я знаю. …. Нет сомнений, что вы будете есть там лучше и с большей радостью (но возможно не в первые дни), вы будете чувствовать себя более свободной и сильной, вы будете лучше спать и просыпаться свежей.

В письме своему другу Грете Блох он пишет: «Дорогая мисс Блох, как последователь естественного исцеления не удивлен, что у вас головные боли, но как друг сожалею об этом! Не могли бы вы начать с самого простого изменения в вашей жизни — с вегетарианской диеты? Мясо настолько опустошает ваше ужасно уставшее тело. Тем не менее, есть вегетарианский ресторан на улице Opolzer возле театра Хофбург, лучший, который я знаю. …. Нет сомнений, что вы будете есть там лучше и с большей радостью (но возможно не в первые дни), вы будете чувствовать себя более свободной и сильной, вы будете лучше спать и просыпаться свежей.

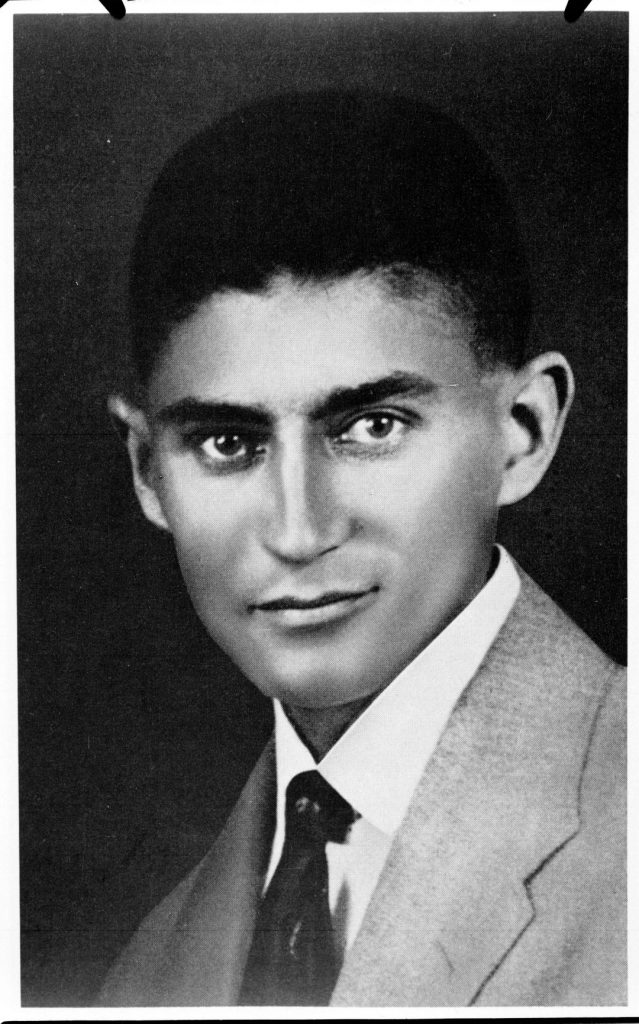

Макс Брод и Кафка

«Я желаю вам испытать это». Когда же мисс Блох пожаловалась на зубную боль на ветру, Кафка, заключил, что она не хочет помочь себе: «Вы не были в ресторане на улице Opolzer, и вы не собираетесь туда даже сейчас, в сезон свежих овощей». Излишнее усердие в убеждении окружающих – Кафка повторял все ошибки начинающих вегетарианцев.

Растительная диета помогла продлить ему жизнь. Статистика тех лет свидетельствует, что 40% заболевших туберкулезом умирали в течение года, и еще 50% — в первые пять лет болезни. Кафка прожил семь лет и это были насыщенные годы творчества и любви. Более того, в 1918 году он легко перенес «испанку» — грипп, от которого умерло почти 100 миллионов людей.

Вегетарианство по Кафке – образ жизни интеллектуалов

Позднее Кафка утверждал, что вегетарианский стиль жизни — единственный этически приемлемый для интеллектуала.

Писатель много внимания уделял этической стороне вопроса, считая, что интеллектуально развитый человек, осознающий проблему убийства животных, задумается о вегетарианстве. Об этом косвенно говорят и его произведения, героями которых часто становятся разные животные: от жуков до обезьян.

В рассказе «Отчет для Академии» (1917 г.) глазами взятой в плен обезьяны человек показан довольно нелицеприятно со всеми его пороками, хотя единственный выход для пленника самому стать человеком.

Символичен короткий рассказ «Старинная запись», в котором потерявшие человеческий облик воины-кочевники пожирают мясо вместе со своими конями, рвут на куски еще живого быка.

Завещания

Франц Кафка умер в санатории в июне 1924 года. Про одно завещание Кафки хорошо известно – он велел Максу Броду сжечь все оставшиеся после него рукописи. И мы можем только благодарить его верного друга за ослушание.

Было и другое неформальное завещание, а точнее договоренность с сестрой Оттлой отказаться от мяса, если врачи будут заставлять его питаться мясной пищей. В отличие от Брода, Оттла сдержала обещание, данное брату, и до своей смерти в концентрационном лагере оставалась вегетарианкой.

К сожалению медицина тех лет не смогла его спасти, да и Кафка этого уже не хотел. Но для многих людей современности важна и жизненно необходима квалифицированная медицинская помощь. Вы можете пройти кардиологическое обследование в Мюнхене (Германия), это то что поможет диагностировать болезнь в зачатке.

Эта статья подготовлена по материалам доклада Jan Stastny на Всемирном вегетарианском конгрессе в Дрездене (2008 год).

Автор перевода: Анна Озерова

© 2020 vegetarianskij.ru

Все права защищены. Использование материалов сторонними ресурсами только с активной индексируемой ссылкой на сайт.

Кафка Ф. биография 👍 | Школьные сочинения

Франц Кафка родился 3 июля 1883 года в еврейской семье, жившей в районе Йозефов, бывшем еврейском гетто города Прага. Его отец – Герман Кафка (1852-1931), родом из чешскоязычной еврейской общины в Южной Чехии, с 1882 г. торговал галантерейными товарами оптом. Мать – Юлия Кафка (урожденная Этл Леви) (1856-1934), дочь зажиточного пивовара – предпочитала немецкий язык.

Сам Кафка писал по-немецки, хотя чешский знал также прекрасно. Также он хорошо владел французским, и среди четырех людей, которых писатель, “не претендуя сравниться с ними в силе и разуме”,

ощущал “своими кровными братьями”, был французский писатель Гюстав Флобер. Остальные три: Франц Грильпарцер, Федор Достоевский и Генрих фон Клейст.

Остальные три: Франц Грильпарцер, Федор Достоевский и Генрих фон Клейст.Будучи евреем, Кафка тем не менее практически не владел идишем и стал проявлять интерес к традиционной культуре восточно-европейских евреев только в двадцатилетнем возрасте под влиянием гастролировавших в Праге еврейских театральных трупп; интерес к изучению иврита возник только к концу жизни.

У Кафки было два младших брата и три младших сестры. Оба брата, не достигнув и двухлетнего возраста, скончались до того, как Кафке исполнилось 6 лет. Сестер звали Элли, Валли и Оттла (все три погибли во время Второй мировой войны в нацистских концентрационных лагерях в Польше).

В период с 1889 по 1893 гг. Кафка посещал начальную школу (Deutsche Knabenschule), а потом гимназию, которую закончил в 1901 году сдачей экзамена на аттестат зрелости. Закончив Пражский Карлов университет, получил степень доктора права (руководителем работы Кафки над диссертацией был профессор Альфред Вебер), а затем поступил на службу чиновником в страховом ведомстве, где и проработал на скромных должностях до преждевременного – по болезни – выхода на пенсию в 1922 г.

Работа для писателя была занятием второстепенным и обременительным: в дневниках и письмах он буквально признается в ненависти к своему начальнику, сослуживцам и клиентам. На первом же плане всегда была литература, “оправдывающая все его существование”. В 1917 после легочного кровоизлияния завязался долгий туберкулез, от которого писатель умер 3 июня 1924 года в санатории под Веной.

Метафизика Франца Кафки, или Ужас вместо трагедии

Франц Кафка и его герой

Первый сборник Кафки мы получили как результат хрущевской оттепели в 1965 году (тираж не указан). В проезде Художественного театра стояли в советское время книжные барыги. У них были дефицитные книги, продававшиеся за немалые тогда деньги. В том году вышел большой том Кафки на русском, где был великий роман «Процесс», да еще в переводе Риты Райт-Ковалевой. Помимо «Процесса» там было два классических текста — «Превращение» и «В исправительной колонии». Не говорю уж о двух десятках великих новелл и притч. Эта книга вдруг изменила мое восприятие литературы, да и собственного писания. Я перестал бояться собственных мыслей и сновидческих образов, казавшихся до той поры порождением моего неправильного, не такого сознания.

Эта книга вдруг изменила мое восприятие литературы, да и собственного писания. Я перестал бояться собственных мыслей и сновидческих образов, казавшихся до той поры порождением моего неправильного, не такого сознания.

Нас тогда учили, что классическому реализму противостоят три монстра: Пруст, Кафка и Джойс. Очень они были разные, но для советского человека равно враги. И вот Кафка в моих руках! Уже много-много лет спустя попав в Прагу, переживая ее красоту, я все же каждый раз со странным ощущением подходил к местам, связанным с Кафкой: памятником ему, магазинчиком, где торговали его книгами, кафе его имени и т.д. Сновидческий реализм гения словно размывался реальностью кафе, портретов и фотографий писателя, десятками его книг на разных языках, что невероятное делало обиходным. И тем не менее мир Кафки продолжал свое существование. Существование необычное, по-прежнему затрагивающее всю душу умеющего чувствовать и думать читателя. Гашек, Чапек, Кундера, Майринк — кого можно поставить рядом?. . Страшный Голем, нашествие на мир саламандр — и все же именно «Превращение» и «Процесс» с первых строк погружают нас в другой мир. Разве что Швейк поднимается до уровня мировых образов. У Кафки нет таких образов, у него проникновение в суть мира, который по давнему слову «во зле лежит», о чем мы не хотим думать, чтобы не умереть от ужаса. А Кафка думал и чувствовал, передавая свое мирочувствие очень простыми словами.

. Страшный Голем, нашествие на мир саламандр — и все же именно «Превращение» и «Процесс» с первых строк погружают нас в другой мир. Разве что Швейк поднимается до уровня мировых образов. У Кафки нет таких образов, у него проникновение в суть мира, который по давнему слову «во зле лежит», о чем мы не хотим думать, чтобы не умереть от ужаса. А Кафка думал и чувствовал, передавая свое мирочувствие очень простыми словами.

На фоне кафе «Кафка»

В предисловии к опубликованному советскому сборнику объяснялось, что Кафка чужд нашей эпохе, что талант его болезненный, что он не понял своего времени, не верил в человека, боялся жизни и -далее я цитирую: «замыкался в собственной личности, глубже и глубже погружаясь в самосозерцание, которое мешало ему увидеть полноту жизни, многоцветность мира, где господствуют не только сумрачные тона, но сияют цвета надежды и радости» [1]. Между тем, практически все великие писатели ХХ века признали этого странного пражского еврея, не дописавшего до конца ни одного своего романа, величайшим писателем этого столетия. Сошлюсь хотя бы на Элиаса Канетти, называвшего Кафку «писателем, который полнее всех выразил наше столетие и которого я поэтому ощущаю как его самое характерное проявление» [2]. Но аргументации советских литературоведов всегда шли не от сути дела, являясь как раз порождением того мира, который и описывал Кафка, мира, рационализированного безумия, противоречащего здравому смыслу. За красивыми словами о многоцветности скрывался, по сути, страх перед Кафкой, скрывалась боязнь нарушить свой душевный уют, потревожить себя чужими бедами, которые, при ближайшем рассмотрении, не дай Бог, могут обернуться своими. Любопытно, что в перверсном виде советская наука о литературе все же констатировала факт восприятия Кафки в мире, факт, о котором писала Ханна Арендт, заметившая, что для Кафки очень характерно, что самые разные «школы» стремятся притянуть его к себе в предшественники; похоже, никто из тех, кто считает себя «модернистом», не смог пройти мимо его творчества.

Сошлюсь хотя бы на Элиаса Канетти, называвшего Кафку «писателем, который полнее всех выразил наше столетие и которого я поэтому ощущаю как его самое характерное проявление» [2]. Но аргументации советских литературоведов всегда шли не от сути дела, являясь как раз порождением того мира, который и описывал Кафка, мира, рационализированного безумия, противоречащего здравому смыслу. За красивыми словами о многоцветности скрывался, по сути, страх перед Кафкой, скрывалась боязнь нарушить свой душевный уют, потревожить себя чужими бедами, которые, при ближайшем рассмотрении, не дай Бог, могут обернуться своими. Любопытно, что в перверсном виде советская наука о литературе все же констатировала факт восприятия Кафки в мире, факт, о котором писала Ханна Арендт, заметившая, что для Кафки очень характерно, что самые разные «школы» стремятся притянуть его к себе в предшественники; похоже, никто из тех, кто считает себя «модернистом», не смог пройти мимо его творчества. Правда сама Аренд резко протестует против этого: «Это тем более удивительно, что Кафка, в отличие от других модернистских авторов, держался поодаль от всех экспериментов и всякой манерности стиля. Язык его так же прост и прозрачен, как обиходный, только очищен от неряшливости и жаргона» [3].

Правда сама Аренд резко протестует против этого: «Это тем более удивительно, что Кафка, в отличие от других модернистских авторов, держался поодаль от всех экспериментов и всякой манерности стиля. Язык его так же прост и прозрачен, как обиходный, только очищен от неряшливости и жаргона» [3].

Но Кафка все же не случайно оказался в зоне внимания мировой культуры XX века, ощутившей свою эпоху как самую трагическую в истории человечества (а точнее — отменяющей любую трагедию, превосходящим ее ужасом, ибо, как заметил Ст. Лем, для трагического противостояния личности окружающему миру в лагерях Освенцима просто места не было). Имя Кафки как бы окормляло литературные течения прошлого века, чувствовавшие, что Кафка проник в некую суть происходящего. Он увидел главное событие эпохи, увидел, что дьявол перестал бороться за одну единственную душу. Мир стал дьявольским водевилем: прошлое (и такое недавнее) столетие — время больших цифр, время ужаса, когда, как писал Юнгер, «жертвы приносятся в морально нейтральной зоне; ведется лишь их статистический учет» [4]. Обозначу сразу противостояние этих двух понятий — трагедии и ужаса. Далее об этом пойдет речь.

Обозначу сразу противостояние этих двух понятий — трагедии и ужаса. Далее об этом пойдет речь.

Считать Кафку далеким от наших проблем — значит утверждать, что нас миновали кошмары и катаклизмы ХХ века. Хотя, надо сказать, русские мыслители одними из первых заметили победоносный прорыв адских сил. В 1918 г. Евгений Трубецкой написал: «На наших глазах ад утверждает себя как исчерпывающее содержание всей человеческой жизни, а стало быть, и всей человеческой культуры. <…> Наш русский кровавый хаос представляет собою лишь обостренное проявление всемирной болезни, а потому олицетворяет опасность, нависшую надо всеми. <…> Россия — страна христианская по вероисповеданию. Но что такое это людоедство, господствующее в ее внутренних отношениях, эта кровавая классовая борьба, возведенная в принцип, это всеобщее человеконенавистничество, как не практическое отрицание самого начала христианского общежития, более того, — самой сути религии вообще!» [5]

То, что предрекал Достоевский, говоря о совершающемся «убийстве Бога», то, что констатировал следом за ним Ницше, заявляя, что «Бог умер», стало вдруг исторической и повседневной реальностью. Перепад от спокойствия европейской жизни к катастрофическому бытию зафиксировал и Семен Франк: «На место прежней, хотя с абсолютной точки зрения бессмысленной, но относительно налаженной и устроенной жизни, которая давала по крайней мере возможность искать лучшего, наступила полная и совершенная бессмыслица, хаос крови, ненависти, зла и нелепости — жизнь, как сущий ад» [6]. Фантастический реализм Кафки выглядит почти описательным по отношению к нашей действительности тридцатых годов. В своем повествовании «Вишера» (которое сам автор обозначил как антироман) Варлам Шаламов констатировал: «Шел июль тридцать седьмого года. Судьба наша уже решилась где-то вверху, и, как в романах Кафки, никто об этом не знал» [7].

Перепад от спокойствия европейской жизни к катастрофическому бытию зафиксировал и Семен Франк: «На место прежней, хотя с абсолютной точки зрения бессмысленной, но относительно налаженной и устроенной жизни, которая давала по крайней мере возможность искать лучшего, наступила полная и совершенная бессмыслица, хаос крови, ненависти, зла и нелепости — жизнь, как сущий ад» [6]. Фантастический реализм Кафки выглядит почти описательным по отношению к нашей действительности тридцатых годов. В своем повествовании «Вишера» (которое сам автор обозначил как антироман) Варлам Шаламов констатировал: «Шел июль тридцать седьмого года. Судьба наша уже решилась где-то вверху, и, как в романах Кафки, никто об этом не знал» [7].

Не признавать значение Кафки даже как-то и неловко сегодня. «Кафка — один из самых великих авторов всей мировой литературы, — писал великий аргентинец Хорхе Луис Борхес. — Для меня он первый в нашем веке» [8]. Но, стало быть, повторим это, он и открыл новые художественные смыслы нового века, так резко изменившего образ жизни человеческого общества. Что же это за смыслы? И прежде всего, кто герой его прозы? Ведь именно появление нового типа героя каждый раз обозначало поворот в литературе: скажем, на смену сентименалистскому шел герой романтический и т.д. Здесь же, как мне кажется, смена была более решительной.

Что же это за смыслы? И прежде всего, кто герой его прозы? Ведь именно появление нового типа героя каждый раз обозначало поворот в литературе: скажем, на смену сентименалистскому шел герой романтический и т.д. Здесь же, как мне кажется, смена была более решительной.

Кто же герой Кафки? Можно не придавать такого значения ономастике, как Флоренский, но, безусловно, что имя героя много значит для писателя. Уже Левин в «Анне Карениной», разумеется, корреспондировал с именем автора — Лев Толстой. А все герои Германа Гессе, являвшиеся авторским вторым Я, имеют начальные буквы имени писателя: Ганс Гибенрат («Под колесами»), Гарри Галлер («Степной волк») и т.д. Конечно же, созвучны «Шолохов» и «Мелехов». И т.д. У Кафки эта параллель вполне осознанна. Рассуждая в дневниках о герое рассказа «Приговор», Кафка, пишет: «Имя “Георг” имеет столько же букв, сколько “Франц”. В фамилии “Бендеманн” окончание “манн” — лишь усиление “Бенде”, предпринятое для выявления всех еще скрытых возможностей рассказа. “Бенде” имеет столько же букв, сколько “Кафка”, и буква “е” расположена на тех же местах, что и “а” в “Кафка”» [9].

“Бенде” имеет столько же букв, сколько “Кафка”, и буква “е” расположена на тех же местах, что и “а” в “Кафка”» [9].

В «Процессе» главный герой — Йозеф К., в «Замке» — просто «К.». В этом «К.» явственно слышится намек на начальную букву фамилии писателя. Но именно намек. Вы можете отождествить героя и автора, а можете увидеть в этом «К.» некое намеренное абстрагирование от живой конкретики, перенесение действия в философическое пространство, где здесь и сейчас равнозначны везде и всегда. Но эта двойственность (автобиографизм и абстрагирование) заставляет читателя испытать духовную сопричастность автору, отделяя его тем не менее от героя, она создает художественный эффект, позволяющий проникнуть в то будущее, которое наступает, но еще не обрело плоти. Камю заметил: «В “Процессе” герой мог бы называться Шмидтом или Францем Кафкой. Но его зовут Йозеф К. Это не Кафка, и все-таки это он. Это средний европеец, ничем не примечательный, но в то же время некая сущность К. » [10]. Но именно поэтому мы, люди обычные, отождествляем себя с героями Кафки. По словам Ханны Арендт, читая Кафку, «нам кажется, будто окликнули и позвали каждого из нас» [11].

» [10]. Но именно поэтому мы, люди обычные, отождествляем себя с героями Кафки. По словам Ханны Арендт, читая Кафку, «нам кажется, будто окликнули и позвали каждого из нас» [11].

Не случайно в знаменитой скульптуре Кафки, поставленной в Праге, отсутствует лицо. Это человек из прозы Кафки. Как бы автор сидит на плечах безликого человека.

Возможно, это было ощущение времени, достаточно вспомнить безликие портреты людей, сделанные Малевичем. Ясно, что это человеки, но столь же возможно, что это существа из другого пространства. ХХ век думал не о лица необщем выраженьи, а о количестве безликой человеческой массы. Это конструкты Фернана Леже и т.п. Но Малевич характернее.

Казимир Малевич «Три женских фигуры». Начало 1930-х, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Однако было бы безумием и нелепостью отождествлять героя и автора. Кафка, а не его герой, как писал тот же Камю, ведет процесс по делу обо всей вселенной. Хотя он сидит на плечах своего героя. Означенная близость говорит лишь о тонких духовных симпатиях связывающих творца и его творение. Эта связь отчасти лирическая, но сохраняющая отстраненность взгляда. Похож, да не очень. Вальтер Беньямин, на мой взгляд, точнее многих определил специфику кафкинских героев (да и наиболее близко к моей проблеме), так что грех было бы не воспользоваться его определением: «Индивидуум, «сам не знающий совета и не способный дать совет», наделен у Кафки, как, пожалуй, ни у кого прежде, бесцветностью, банальностью и стеклянной прозрачностью заурядного, среднего человека. До Кафки еще можно было полагать, что растерянность романного героя есть проявление какого-то его особого внутреннего склада, его слабости или его особой сложности. И лишь Кафка ставит в центр романа именно такого человека, на которого ориентирована вся народная мудрость, — тихого, скромного, благонамеренного, человека, которого пословица всегда снабдит добрым советом, а старые люди — добрым словом утешения. И уж если так получается, что этот хороший по задаткам человек то и дело из одной неприятности попадает в другую, то вряд ли в этом виновата его природа» [12].

Означенная близость говорит лишь о тонких духовных симпатиях связывающих творца и его творение. Эта связь отчасти лирическая, но сохраняющая отстраненность взгляда. Похож, да не очень. Вальтер Беньямин, на мой взгляд, точнее многих определил специфику кафкинских героев (да и наиболее близко к моей проблеме), так что грех было бы не воспользоваться его определением: «Индивидуум, «сам не знающий совета и не способный дать совет», наделен у Кафки, как, пожалуй, ни у кого прежде, бесцветностью, банальностью и стеклянной прозрачностью заурядного, среднего человека. До Кафки еще можно было полагать, что растерянность романного героя есть проявление какого-то его особого внутреннего склада, его слабости или его особой сложности. И лишь Кафка ставит в центр романа именно такого человека, на которого ориентирована вся народная мудрость, — тихого, скромного, благонамеренного, человека, которого пословица всегда снабдит добрым советом, а старые люди — добрым словом утешения. И уж если так получается, что этот хороший по задаткам человек то и дело из одной неприятности попадает в другую, то вряд ли в этом виновата его природа» [12].

Трагический герой всегда выламывался из народа, из коллектива, здесь герой — неотличим от народа и, стало быть, перед нами принципиально иная ситуация. Конечно, сам Кафка был другим. Сам Кафка отнюдь не походил на своих героев, он не был «человеком без свойств». Он был человеком страсти — увидеть, понять, записать. «Узником абсолюта» назвал его Макс Брод, который писал: «Святость — единственное правильное слово, которым можно оценить жизнь и работу Кафки. <…> Кафка не применял к себе обычных человеческих стандартов — он оценивал себя с точки зрения конечной цели человеческого бытия. И это во многом объясняет его нежелание публиковать свои работы» [13].

Но этот святой попал в совершенно новую историческую и культурную ситуацию, принципиально новую. И, быть может, именно позиция святости позволила ему абсолютно честно осознать эту новизну. В чем же она заключалась, как это видится по прошествии некоторого времени?

Хронотоп

Бахтин ввел в российскую науку понятие хронотопа, которое с успехом заменило старые рассуждения о социально-историческом пребывании художника, мыслителя или проблемы. Итак, каков хронотоп нашего героя и нашей проблемы?.. Хронос — это начало ХХ века, а топос — распадающаяся и затем с успехом распавшаяся Австро-Венгрия. ХХ век — удивительный. Один из самых страшных, но и самых великих. Такого количества творцов самого высшего разбора не знала ни одна эпоха, включая и эпоху Возрождения. Изменился состав мира, и это потребовало осмысления, изображения, отражения. Распадались с большим треском великие империи — в начале века две, во всяком случае: Российская и Австро-Венгерская. Перечислять имена великих по всему миру за этот период было бы бесплодным занятием, но вот осознать контекст, в котором творил Кафка, было бы существенно для осознания нашей проблемы. Я назову только пять имен соотечественников писавшего по-немецки пражского еврея: это Райнер Мария Рильке, это Зигмунд Фрейд, это Людвиг Витгенштейн, это Элиас Канетти, это Роберт Музиль. При этом надо учитывать языковую, культурную и политическую близость Германии и ее мыслителей и художников — Томаса Манна, Мартина Хайдеггера, Эрнста Юнгера и очень многих других.

Итак, каков хронотоп нашего героя и нашей проблемы?.. Хронос — это начало ХХ века, а топос — распадающаяся и затем с успехом распавшаяся Австро-Венгрия. ХХ век — удивительный. Один из самых страшных, но и самых великих. Такого количества творцов самого высшего разбора не знала ни одна эпоха, включая и эпоху Возрождения. Изменился состав мира, и это потребовало осмысления, изображения, отражения. Распадались с большим треском великие империи — в начале века две, во всяком случае: Российская и Австро-Венгерская. Перечислять имена великих по всему миру за этот период было бы бесплодным занятием, но вот осознать контекст, в котором творил Кафка, было бы существенно для осознания нашей проблемы. Я назову только пять имен соотечественников писавшего по-немецки пражского еврея: это Райнер Мария Рильке, это Зигмунд Фрейд, это Людвиг Витгенштейн, это Элиас Канетти, это Роберт Музиль. При этом надо учитывать языковую, культурную и политическую близость Германии и ее мыслителей и художников — Томаса Манна, Мартина Хайдеггера, Эрнста Юнгера и очень многих других. Не забудем и того, что человек, изменивший судьбу Западной Европы — Адольф Гитлер — тоже родом из Австро-Венгрии.

Не забудем и того, что человек, изменивший судьбу Западной Европы — Адольф Гитлер — тоже родом из Австро-Венгрии.

Быть может, основой прозрений Франца Кафки послужила ситуация распада империи?.. Ведь было же сказано: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Но в творчестве Кафки трудно найти мотив, который отсылал бы нас к этому историческому процессу. Безумие распада Австро-Венгерской империи изобразил совсем другой художник. Я имею в виду Гашека и его блистательные «Похождения бравого солдата Швейка». Степень безумия достаточно ясна из вердикта официальных судебных врачей после разговора с Швейком: «Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из таких слов, как “да здравствует император Франц-Иосиф Первый”, каковых вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота».

Еще жив император, но уже восхваление его воспринимается как сумасшествие. Гашек, смеясь, расставался с прошлым. Но наступало неведомое будущее, о котором он не задумывался. Оно было совсем не смешным, а потому перу юмориста не давалось. Йозеф Швейк проходит безо всякого ущерба для себя все суды, процессы и комиссии распадавшейся империи. Йозефу К. из кафкинского «Процесса» это уже не удается, не может удастся. Он ни в чем не виноват, но он обречен гибели. Первые же строки романа «Процесс» вводят нас в мир абсурда и ужаса, где нет вины, но есть наказание: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». Самым существенным моментом в этом невероятном романе кажется совпадение начала писания текста с началом войны. В эту эпоху и рождаются главная тема экзистенциализма (в жизни и в романе) — заброшенность человека в мир, где нет Бога или других сил, которые могли бы его защитить. Тут-то и возникает абсурд бытия, когда одиночество — константа человеческой жизни. А в той мировой войне каждый был одинок. У Кафки эта неукорененность человека в бытии (всякого человека во время войны) очевидно совпала с его национальной неукорененностью, ненайденной идентичностью.