ЛИТЕРАТУРА XVII В.. Литература Древней Руси

ЛИТЕРАТУРА XVII В.

XVII веку суждено было продолжить и развить тенденции, наметившиеся в литературе эпохи русского Предвозрождения. Именно этот век, по словам Д. С. Лихачева, «принял на себя функцию эпохи Возрождения, но принял в особых условиях и в сложных обстоятельствах, а потому и сам был «особым», неузнанным в своем значении».[104]

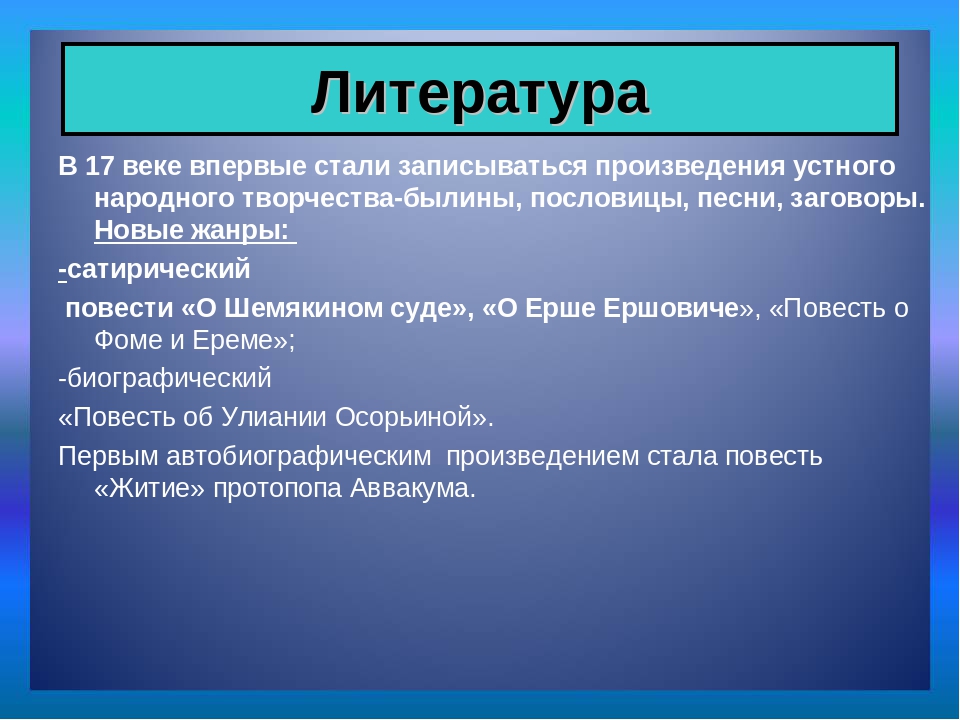

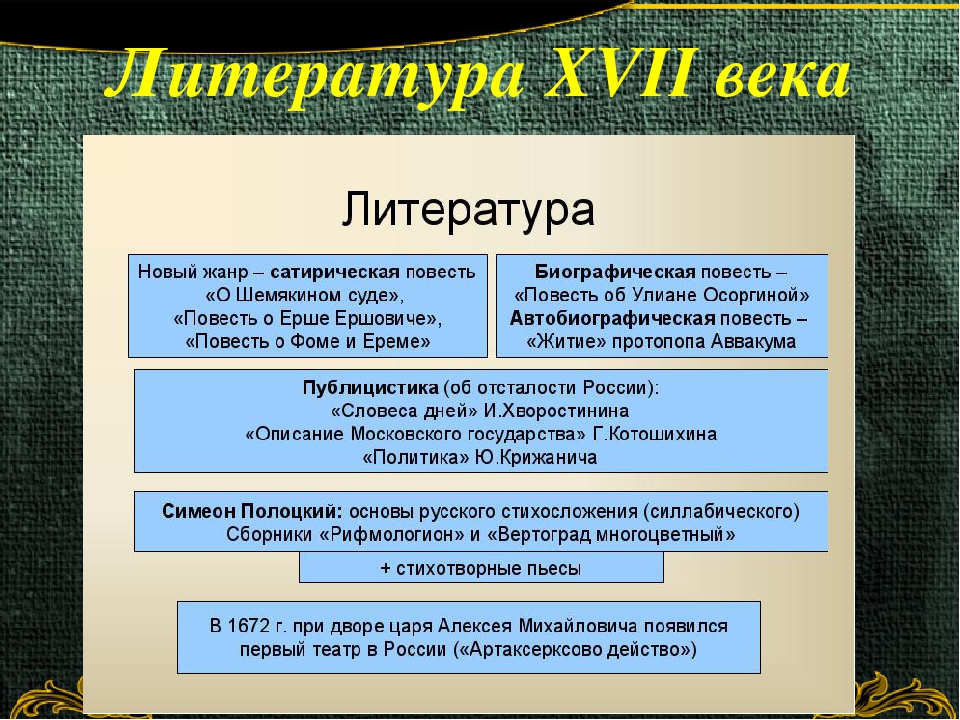

Это был век, когда «прочно укоренившиеся за шесть веков литературные жанры легко уживались с новыми формами литературы: с силлабическим стихотворством, с переводными приключенческими романами, с театральными пьесами, впервые появившимися на Руси при Алексее Михайловиче, с первыми записями фольклорных произведений, с пародиями и сатирами».[105]

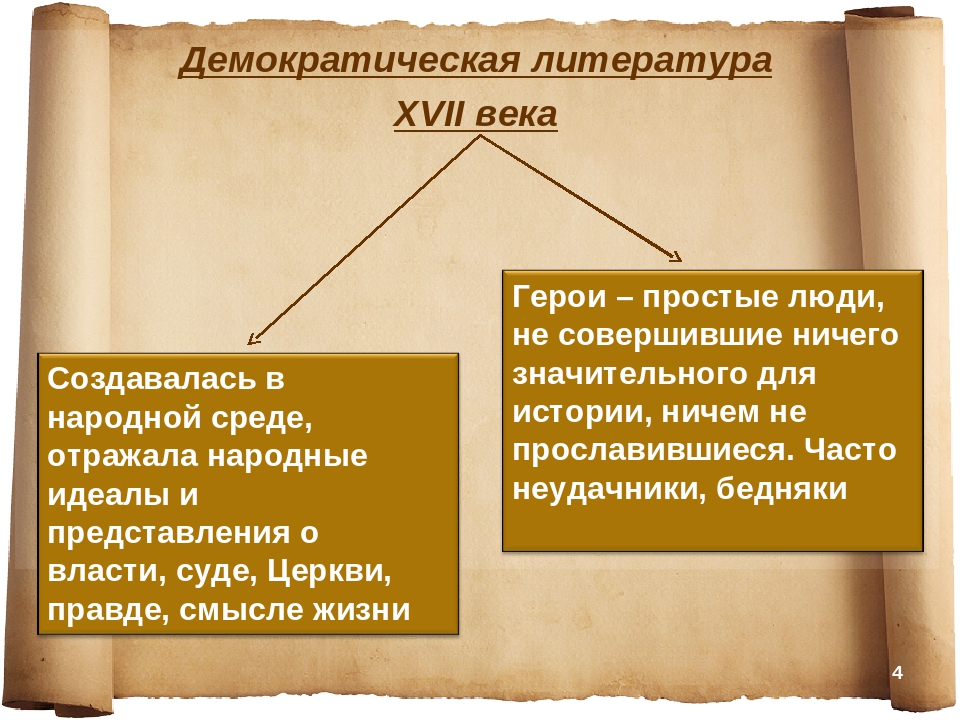

Характерной чертой литературы XVII в. явилось ее разделение на литературу официальную, «высокую» и демократическую.

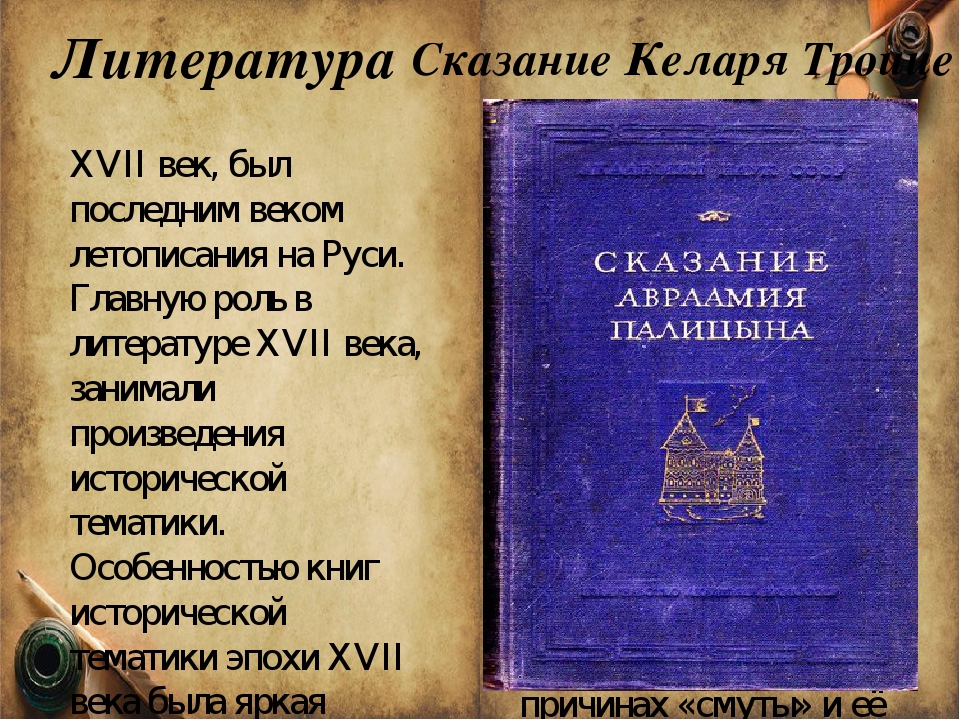

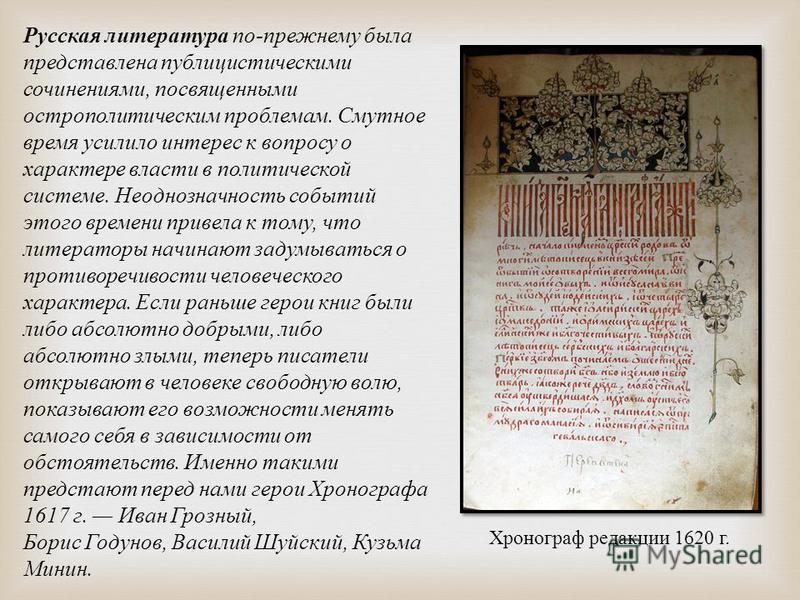

Официальная литература первых десятилетий XVII в. сохраняет внешне непосредственную связь с литературными традициями прошлого века. Но важнейшим фактором, определившим новое в ее развитии, явилась сама историческая действительность. Русь переживала едва ли не самый сложный период своей истории, получивший в историографии выразительное наименование Смутного времени. Авторы исторических повествований, в немалом количестве появившихся в это время, пребывают в смятении, видя «беды», пришедшие «на все преславное Российское царство». Но смятение не приводит к душевной расслабленности, не уводит их от волнующих политических и военных проблем; напротив, литературные произведения этого времени необычайно темпераментны, публицистичны, их авторы настойчиво ищут причины постигших страну бедствий. Их уже не удовлетворяет традиционное объяснение средневековой историографии, что бог «наказывает» страну «за грехи наши», они ищут виновников бедствий, пристально всматриваясь в своих современников.

Именно в произведениях, повествующих о событиях Смуты, происходит открытие человеческого характера во всей его сложности, противоречивости и изменчивости. В старой историографии, например в хрониках, разумеется, отмечались перемены в образе мыслей и в поступках того или иного исторического лица. Но такие изменения лишь фиксировались, хронист радовался исправлению грешного, негодовал развращению праведного, но не пытался объяснить эту эволюцию индивидуальными чертами характера данного лица. Писатели XVII в. уже хорошо понимают связь поступка с характером, сложность и изменчивость самих характеров.

Вот, например, Борис Годунов: вначале он «в свое царство в Руском государьстве градов и манастырей и прочих достохвальных вещей много устроив, ко мздоиманию (стяжательству, взяточничеству) же зело бысть ненавистен», был «естеством светлодушен и нравом милостив», однако со временем характер его изменился: «терние завистныя злобы цвет добродетели того помрачи», и если бы не эта перемена, то «могл бы убо всяко древьним уподобитися царем, иже во всячественем благочестии цветущим».

Такой подход к изображению человеческой личности мы находим в новой редакции «Хронографа», в статьях, посвященных событиям начала XVII в., во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева и в других памятниках — это стало общим достоянием, литературным открытием времени, свидетельством начала нового этапа литературного развития.

В исторических сочинениях начала XVII в. авторы пытались осмыслить происходящее, оставить о нем память потомкам, а в ряде случаев оправдать и объяснить свои собственные политические пристрастия или поступки.

В литературе XVII в. восстанавливается репертуар беллетристических памятников XV в.: появляются многочисленные списки «Сербской Александрии», «Повести о Дракуле», «Повести о Басарге», переводного сборника басен «Стефанит и Ихнилат», «Сказания об Индийском царстве» и т. д.

Это нельзя объяснить только лучшей сохранностью более поздних рукописей XVII в. ; несомненно, сказывается снятие «цензурного запрета» на беллетристические «неполезные» повести. Кроме того, эти памятники находят свою литературную среду среди новой волны переводов XVII в., таких, как переводы рыцарских романов («Повесть о Бове», «Повесть о Брунцвике», «Повесть об Аполлонии Тирском» и им подобных), сборников занимательных новелл («Фацеции») или не менее занимательных псевдоисторических преданий (сборник «Римских деяний»).

; несомненно, сказывается снятие «цензурного запрета» на беллетристические «неполезные» повести. Кроме того, эти памятники находят свою литературную среду среди новой волны переводов XVII в., таких, как переводы рыцарских романов («Повесть о Бове», «Повесть о Брунцвике», «Повесть об Аполлонии Тирском» и им подобных), сборников занимательных новелл («Фацеции») или не менее занимательных псевдоисторических преданий (сборник «Римских деяний»).

Создаются новые редакции «Повести об Акире», «Повести о Трое», «Девгениева деяния».

Произведения XVII в., даже те, которые могут быть отнесены к его официальной литературе, свидетельствуют об эмансипации жанров и героев, которую мы отмечали в «Повести о Басарге» или в «Повести о Петре и Февронии», — последнюю лишь формально можно отнести к жанру житий.

Столь же не похожа на традиционный жанр сказания о поставлении монастыря и «Повесть о Тверском Отроче монастыре».

«Повесть о Тверском Отроче монастыре». В повести рассказывается, как некий отрок (здесь в значении — слуга, младший дружинник) тверского князя Ярослава Ярославича Григорий полюбил красавицу Ксению, дочь деревенского пономаря. Юноша просит у ее отца дать согласие на их брак, но тот явно смущен: брак его дочери с Григорием кажется ему слишком неравным. Однако Ксения советует отцу принять предложение Григория. Идут последние приготовления к свадьбе; венчание должно состояться в церкви того села, где живет невеста.

Юноша просит у ее отца дать согласие на их брак, но тот явно смущен: брак его дочери с Григорием кажется ему слишком неравным. Однако Ксения советует отцу принять предложение Григория. Идут последние приготовления к свадьбе; венчание должно состояться в церкви того села, где живет невеста.

Тем временем князь, такой же молодой и красивый, как и его любимец-слуга, отправляется на охоту. Случайно он, следуя за улетевшим от него любимым соколом, попадает в то село, где готовится свадьба Григория и Ксении. Князь входит в дом невесты, где она сидит со своим женихом и гостями, и вдруг Ксения объявляет собравшимся: «Востаните вси и изыдите во стретение своего великаго князя, а моего жениха». Затем она обращается и к изумленному, как и все, Григорию со словами: «Изыди ты от мене и даждь место князю своему, он бо тебе болши и жених мой, а ты был сват мой». Князь, увидев красоту Ксении («аки бы лучам от лица ея сияющим», — скажет автор), «возгореся… сердцем и смятеся мыслию»; в тот же день он обвенчался с Ксенией в сельской церкви.

Как и Феврония, Ксения сама устраивает свою судьбу: именно она отказывает Григорию и объявляет князя своим женихом. Но прав и Д. С. Лихачев, утверждая, что «Ксения, собственно, пассивная героиня. Эта красавица не любит никого, ее любовь — и суженая и этикетная».[106] В этой противоречивости образа Ксении наглядно отражаются сложные переплетения старого и нового в литературе XVII в.

Действительно, с одной стороны, перед нами, бесспорно, новые черты: эмансипируется жанр — в повести сочетается тема земной любви и тема создания монастыря, эмансипируется образ литературного героя: женой князя становится мудрая дева Ксения, наконец, движущей силой сюжета является любовный треугольник. Но с другой стороны, религиозной экзальтацией веет от Ксении. Она действует не из корыстных или чувственных побуждений, а подчиняется «божьему повелению»; князь накануне своей неожиданной свадьбы видит вещий сон, попадает в село он не совсем случайно: его привело чудо, охотничий сокол, который так и не дался князю в руки.

То же столкновение старого и нового мы увидим и в другой повести XVII в. — «Повести о Савве Грудцыне».

«Повесть о Савве Грудцыне». «В лето от сотворения миру 7 114 (1606) бысть во граде Велицем Устюзе некто купец, муж славен и богат зело, именем и прослытием Фома Грудцын-Усовых». В годы Смуты Фома переезжает с семьей в Казань, продолжая свои торговые дела и посылая «струги с товаром» до самой Персии. Как-то он отправил с товарами в городок Орел (на Каме) своего сына Савву. В Орле жил старый друг Фомы — престарелый Важен Второй. Узнав о приезде в свой город Саввы, он уговаривает его поселиться в своем доме. Важен был женат третьим браком на молодой женщине. И вот «ненавидяй же добра роду человечю супостат диавол» возбуждает в жене Бажена и Савве взаимную страсть, причем они предаются любви (а это для благочестивого автора и читателя деталь немаловажная) даже в дни церковных праздников. Как-то Савва «убояся суда божия» (ибо это был день праздника Вознесения) и отказался принять ласки женщины. Оскорбившись, жена Бажена опаивает Савву любовным зельем и одновременно демонстрирует ему свою неприязнь («нимало приветство являше к нему»), а затем, оклеветав юношу перед мужем, добивается изгнания его из дома. Савва страдает от разлуки с приворожившей его женщиной, так что от «великия туги» начинает «красота лица его увядати и плоть его истончяватися» (он похудел, осунулся).

Как-то он отправил с товарами в городок Орел (на Каме) своего сына Савву. В Орле жил старый друг Фомы — престарелый Важен Второй. Узнав о приезде в свой город Саввы, он уговаривает его поселиться в своем доме. Важен был женат третьим браком на молодой женщине. И вот «ненавидяй же добра роду человечю супостат диавол» возбуждает в жене Бажена и Савве взаимную страсть, причем они предаются любви (а это для благочестивого автора и читателя деталь немаловажная) даже в дни церковных праздников. Как-то Савва «убояся суда божия» (ибо это был день праздника Вознесения) и отказался принять ласки женщины. Оскорбившись, жена Бажена опаивает Савву любовным зельем и одновременно демонстрирует ему свою неприязнь («нимало приветство являше к нему»), а затем, оклеветав юношу перед мужем, добивается изгнания его из дома. Савва страдает от разлуки с приворожившей его женщиной, так что от «великия туги» начинает «красота лица его увядати и плоть его истончяватися» (он похудел, осунулся).

Как-то Савва в унынии и скорби отправился «за град» и подумал, что если бы дьявол или человек помогли бы ему вернуть расположение женщины, то он бы «послужил дьяволу». И тут же Савву окликает по имени неизвестный хорошо одетый юноша. Автор спешит предупредить, что это «супостат дьявол», но Савва ничего не подозревает и верит встреченному, что тот его родственник и земляк, а в Орле находится «ради конския покупки». Бес уговаривает Савву дать ему некое «рукописание мало», обещая за это, что вернет ему любовь жены Бажена. Обрадованный (и все еще ничего не подозревающий) Савва соглашается, бес достает из кармана чернила и «хартию» и диктует юноше (который еще «несовершенно умеяше писати») «богоотметное писание».

И тут же Савву окликает по имени неизвестный хорошо одетый юноша. Автор спешит предупредить, что это «супостат дьявол», но Савва ничего не подозревает и верит встреченному, что тот его родственник и земляк, а в Орле находится «ради конския покупки». Бес уговаривает Савву дать ему некое «рукописание мало», обещая за это, что вернет ему любовь жены Бажена. Обрадованный (и все еще ничего не подозревающий) Савва соглашается, бес достает из кармана чернила и «хартию» и диктует юноше (который еще «несовершенно умеяше писати») «богоотметное писание».

Савва со своим «названным братом» — бесом возвращается в город. Юношу радостно, как будто ничего не случилось, встречает и приглашает к себе в дом Бажен, ему снова благоволит жена Бажена. Савва вновь поселяется у них и предается, как и прежде, пьянству и разврату.

Автор постоянно как бы поддразнивает читателя, изображая ситуации, в которых Савва должен был бы догадаться, кто есть в действительности его «названный брат». Бес признается Савве, что он сын царя, и ведет Савву в свое царство. «Оле безумие отрока! — восклицает автор. — Ведый бо (знал же), яко никоторое царство прилежит Московскому государству, но все обладаема бе царем Московским». Но Савва не догадывается. Он не понимает, что попал в царство сатаны и тогда, когда с удивлением видит у престола «князя тьмы» «множество юнош крылатых стоящих» с синими, красными и черными лицами. Он, правда, спрашивает о них беса, но простодушно удовлетворяется его объяснением, что царю, отцу его, «мнози языци служат… индеи и перси и инии мнози». Не смущают Савву слова нищего, предупреждающего его, что он ходит с бесом, ни сказочные передвижения их из города в город, когда они покидают по настоянию беса Орел: туда должен приехать отец Саввы, узнавший о его непотребной жизни.

«Оле безумие отрока! — восклицает автор. — Ведый бо (знал же), яко никоторое царство прилежит Московскому государству, но все обладаема бе царем Московским». Но Савва не догадывается. Он не понимает, что попал в царство сатаны и тогда, когда с удивлением видит у престола «князя тьмы» «множество юнош крылатых стоящих» с синими, красными и черными лицами. Он, правда, спрашивает о них беса, но простодушно удовлетворяется его объяснением, что царю, отцу его, «мнози языци служат… индеи и перси и инии мнози». Не смущают Савву слова нищего, предупреждающего его, что он ходит с бесом, ни сказочные передвижения их из города в город, когда они покидают по настоянию беса Орел: туда должен приехать отец Саввы, узнавший о его непотребной жизни.

Савву ждут еще многие приключения. Он становится солдатом, с помощью беса совершает подвиги (в исторически достоверной войне за Смоленск в 1632 г.): где шли «Савва з братом своим… тамо поляки от них невозвратно бежаху, тыл показующе, бесчисленно бо много поляков побивающе, сами же ни от кого вредими бяху».

Но расплата за служение дьяволу неизбежна. Живя в Москве, в доме некоего сотника, Савва тяжело заболевает. Жена сотника убеждает Савву исповедаться. Но едва священник и Савва остаются наедине, как в комнате появляется толпа бесов, и среди них «мнимый его брат», теперь уже в своем истинном — «зверовидном» облике. Он «ярится» на Савву и, скрежеща зубами, показывает ему «богоотметное писание». После исповеди Савве становится еще хуже: бес мучает его, «ово о стену бия, ово о помост одра его пометая, ово храплением и пеною давляше…»

Сотник сообщает о болезни Саввы самому царю, и тот приказывает стоять у постели его своим караульщикам, чтобы больной, «от онаго бесовскаго мучения обезумев», не покончил с собой. Но во сне Савве является богородица и обещает спасти его, если Савва согласится постричься в монахи. По просьбе больного его приносят к стене собора Казанской богоматери. С неба раздается глас, «яко бы гром велий возгреме: «Савво востани! Что бо медлиши?» Из-под церковного свода падает «заглаженное» (без текста) «богоотметное писание». Савва, вскочив, словно «никогда же болев», бежит в церковь и молится перед иконой богородицы.

Савва, вскочив, словно «никогда же болев», бежит в церковь и молится перед иконой богородицы.

Раздав все свое имущество нищим, он постригается в Чудовом монастыре, где прожил еще «лета довольна» «в посте и молитвах».

Основа сюжета (его фабула) традиционная. В качестве аналогии приводят фрагмент из греческого «Жития Василия Великого». Там повествуется, как, полюбив дочь господина, отрок-слуга продает свою душу дьяволу, за что бесы разжигают в девушке ответную страсть. Молодые люди женятся. Но жена замечает, что супруг ее не ходит в церковь, не причащается, и, расспросив его, узнает о «сделке» с дьяволом. Женщина обращается за заступничеством к святому Василию, и тот, не без борьбы, вырывает отступника из рук бесов: данное им «рукописание» возвращается ему же в руки.

В «Повести о Савве Грудцыне» — модификация этого сюжета. При этом сюжет оказался дополненным множеством лишних для первоначальной сюжетной концепции, но чрезвычайно интересных для читателя моментов; в этой сюжетной занимательности, в обилии подробностей, иногда совершенно бытовых, а иногда нарочито фантастических, обнаруживаются черты новых литературных вкусов.

Но в повести еще ощущаются черты старины: у героев нет характеров, их речь (за исключением речи беса) лишена индивидуальности, язык повести изобилует традиционными книжными оборотами, как например: «Савва же, егда услыша от Бажена таковыя глаголы, неизреченною радостию возрадовался и скоро потече в дом Бажена Второго» или: «узрев Савва некоею престарела нища мужа стояща, рубищами гнусными зело одеянна и зряща на Савву прилежно и велми плачюща. Савва же отлучися мало от беса и притече ко старцу оному, хотя уведати вины плача его» и т. д.

При этом не следует думать, что таков был стиль всех памятников официальной литературы: вспомним изящное описание сокола, чистящего свои перья; это лишь свидетельство сосуществования разных традиций и тенденций, разных стилевых манер в литературе XVII в.

Но наиболее явно новые литературные веяния проявились в демократической литературе, создававшейся и читавшейся в городском посаде и в деревне, в среде мелких купцов, ремесленников, низшего духовенства и приказных, в крестьянской среде. Каковы же основные художественные завоевания этой демократической литературы?

Каковы же основные художественные завоевания этой демократической литературы?

Прежде всего — решительный отказ от историзма, самого основного и определяющего принципа древнерусской литературы. В демократической литературе появляется новый герой. Это не историческое лицо, а «бытовая личность», человек, никому не известный, судьба которого интересна лишь в чисто бытовом плане. Демократическая литература решительно освободилась от религиозной опеки: религиозные сюжетные мотивы, даже в том урезанном и деформированном виде, в каком они встречаются в «Повести о Савве Грудцыне» или в «Повести о Тверском Отроче монастыре», в ней совершенно отсутствуют, а в произведениях демократической сатиры, таких, например, как «Калязинская челобитная» или «Повесть о бражнике», религиозное ханжество, церковный или монастырский быт даже оказываются объектом беспощадного осмеяния.

Демократическая литература отстояла право на вымысел. Важным шагом на этом пути оказывается безымянность некоторых ее героев. На первый взгляд, это как будто возврат к принципу абстрагированности. Но только на первый взгляд. Так, в «Повести о купце Карпе Сутулове» рассказывается о том, что жена Карпа Татьяна, поиздержавшаяся за время трехлетнего отсутствия мужа, обращается с просьбой к купцу Афанасию Бердову ссудить ее деньгами. Тот не отказывается ей помочь, однако просит за это любовное свидание. Татьяна решает посоветоваться со своим духовным отцом. Тот предлагает ей большую сумму, однако на тех же условиях. Еще большую сумму сулит Татьяне архиепископ, обещая даже отпустить ей грехи измены супругу. Тогда хитрая женщина назначает свидание всем трем поклонникам в один день, друг за другом. Пугая их мнимым возвращением мужа (это стучит очередной поклонник), она сажает поклонников в сундуки и передает эти сундуки воеводе. Воевода берет с незадачливых любовников большой выкуп, который делит с Татьяной, он славит мудрость и целомудрие женщины.

На первый взгляд, это как будто возврат к принципу абстрагированности. Но только на первый взгляд. Так, в «Повести о купце Карпе Сутулове» рассказывается о том, что жена Карпа Татьяна, поиздержавшаяся за время трехлетнего отсутствия мужа, обращается с просьбой к купцу Афанасию Бердову ссудить ее деньгами. Тот не отказывается ей помочь, однако просит за это любовное свидание. Татьяна решает посоветоваться со своим духовным отцом. Тот предлагает ей большую сумму, однако на тех же условиях. Еще большую сумму сулит Татьяне архиепископ, обещая даже отпустить ей грехи измены супругу. Тогда хитрая женщина назначает свидание всем трем поклонникам в один день, друг за другом. Пугая их мнимым возвращением мужа (это стучит очередной поклонник), она сажает поклонников в сундуки и передает эти сундуки воеводе. Воевода берет с незадачливых любовников большой выкуп, который делит с Татьяной, он славит мудрость и целомудрие женщины.

Это типично новеллистический сюжет и достаточно искусственный (троекратно повторенная сходная ситуация, все возрастающие суммы даров, которые обещает Татьяне каждый из поклонников, и т. д.), но у основных героев повести есть имена, так что достаточно простодушный читатель мог все же допускать, что эта история имела место в действительности.

д.), но у основных героев повести есть имена, так что достаточно простодушный читатель мог все же допускать, что эта история имела место в действительности.

В «Повести о Шемякином суде» действуют уже два безымянных брата — бедный и богатый, в «Повести о Горе-Злочастии» — также безымянный «молодец», а в сатирической «Повести о Ерше Ершовиче» персонажи — рыбы: судные мужики Судок да Щука-трепетуха, воевода Сом и другие.

Во всех этих случаях нет и намека на историзм, вымышленность сюжета открыто признается.

Право на вымышленное имя облегчает и создание вымышленного сюжета. Такой сюжет в демократической литературе является к тому же, как правило, бытовым сюжетом: «бытовая личность» интересна своей собственной бытовой судьбой, занимательностью тех бытовых ситуаций, в которых она оказывается.

«Повесть о Шемякином суде». Интересной иллюстрацией этой мысли может послужить «Повесть о Шемякином суде».

В «некоих местах» жили два брата — богатый и бедный. Богатый постоянно ссужал бедняка, но тот по-прежнему жил скудно. Как-то бедняк попросил лошадь, чтобы привезти из лесу дров. Богатый лошадь дал, но не дал хомута, попрекнув брата: «И того у тебя нет, что своего хомута». Бедный привязал дровни к хвосту лошади. Въезжая во двор, он не открыл подворотню, лошадь зацепилась дровнями и оторвала себе хвост. Богатый, увидев искалеченную лошадь, отправился в город жаловаться на брата судье Шемяке.

Богатый постоянно ссужал бедняка, но тот по-прежнему жил скудно. Как-то бедняк попросил лошадь, чтобы привезти из лесу дров. Богатый лошадь дал, но не дал хомута, попрекнув брата: «И того у тебя нет, что своего хомута». Бедный привязал дровни к хвосту лошади. Въезжая во двор, он не открыл подворотню, лошадь зацепилась дровнями и оторвала себе хвост. Богатый, увидев искалеченную лошадь, отправился в город жаловаться на брата судье Шемяке.

«Убогий» отправился вместе с братом. По дороге они заночевали в доме попа. Бедный с завистью смотрел с полатей, как брат его ужинает с попом, загляделся и упал с полатей на зыбку (колыбель), в которой спал поповский сын, и задавил ребенка насмерть. Теперь к судье отправились уже двое истцов — богатый брат и поп. В городе им пришлось идти через мост. Бедняк в отчаянии решил расстаться с жизнью, бросился с моста в ров, но опять же случайно упал на старика, которого некий горожанин вез мыть в баню, и «удави» его. К судье явились теперь уже три истца. Бедняк, не ведая, «как ему напастей избыта и судии чтоб дата», взял камень и, завернув его в «плат», положил в шапку. При разборе каждого из дел он исподтишка показывал судье «узелок» с камнем.

Бедняк, не ведая, «как ему напастей избыта и судии чтоб дата», взял камень и, завернув его в «плат», положил в шапку. При разборе каждого из дел он исподтишка показывал судье «узелок» с камнем.

Шемяка, рассчитывая, что ответчик сулит ему «узел злата», во всех трех случаях решил дело в его пользу. Но когда его посыльный спросил у бедняка: «Дай-де то, что ты из шапки судне казал в узлах», тот отвечает, что в узле у него был завернут камень, которым он хотел судью «ушибити». Узнав об этом, судья, однако, не серчает, а радуется: «ак бы я не по нем судил, и он бы меня ушиб».

Бедняк из рассмотренной повести — своеобразный тип героя плутовской новеллы. Строго говоря, он вовсе не плут, а типичный неудачник: бедняк едва не покончил с собой накануне суда и камень-то показывал судье, вовсе не желая его обмануть и перехитрить, а лишь рассчитывая напугать. Неверно рассматривать «Повесть о Шемякином суде» как сатиру на судопроизводство: хотя мотив насмешки над судьей, оправдывающим виновного в расчете на взятку, в повести присутствует, в основе сюжета — забавный рассказ о злоключениях героя, и именно неправедность суда приводит конфликт к благополучному разрешению.

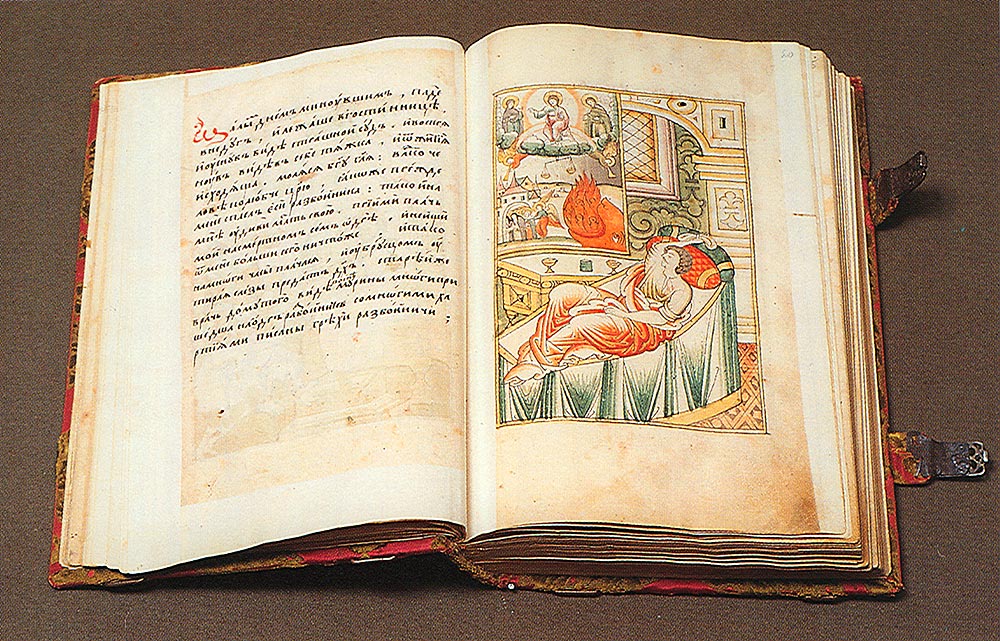

Текст «Повести о Шемякином суде». Рукопись XVIII в.

«Повесть о Фроле Скобееве». Плутовская новелла XVII в. достигает своего совершенства в «Повести о Фроле Скобееве». В отличие от бедняка-неудачника «Повести о Шемякином суде», Фрол, мелкий чиновник (он площадной подьячий или ябедник, промышляющий перепиской и составлением юридических бумаг и ведением дел своих клиентов), сам настойчиво, любыми средствами устраивает свою судьбу. Он хитростью женится на дочери знатного стольника Нардина-Нащокина Аннушке и становится наследником движимого и недвижимого имущества своего тестя.

Авантюрная повесть о Фроле Скобееве интересна нам не столько похождениями героя: она знаменует собой решительный отказ от всех тех условностей в изображении характеров, поведения и передачи речи персонажей, которые так отягощали, например, занимательный сюжет «Повести о Савве Грудцыне». Здесь герои говорят не высокопарными книжными фразами и не изящными, но безликими репликами сказочных героев, а языком, свойственным людям определенного социального положения и определенных характеров. Приведем небольшой фрагмент из этой повести. Фрол приезжает со своей женой Аннушкой в дом тестя. После гневных попреков дочери и зятю Нардин-Нащокин садится с ними обедать, наказывая слугам отвечать всем посетителям: «Временя такого нет, чтобы видеть столника нашего, для того зь зятем своим, с вором и плутом Фролкою, кушает». Уже в этой фразе расставлены необходимые психологические акценты.

Приведем небольшой фрагмент из этой повести. Фрол приезжает со своей женой Аннушкой в дом тестя. После гневных попреков дочери и зятю Нардин-Нащокин садится с ними обедать, наказывая слугам отвечать всем посетителям: «Временя такого нет, чтобы видеть столника нашего, для того зь зятем своим, с вором и плутом Фролкою, кушает». Уже в этой фразе расставлены необходимые психологические акценты.

После обеда между стольником и Фролом происходит такой разговор: «Ну, плут, чем станешь жить?» — «Изволишь ты ведать обо мне, — более нечим, что ходить за приказным делам». — «Перестань, плут, ходить за ябедою! Имения имеется, вотчина моя, в Синбирском уезде, которая по переписи состоит в 300-х дворех. Справь, плут, за собою и живи постоянно». И Фрол Скобеев отдал поклон и з женою своею Аннушкою и пренося пред ним благодарение. «Ну, плут, не кланейся; поди сам справляй за себя», — нетерпеливо заканчивает беседу стольник.

Живость и естественность диалога и всей сцены несомненны. Но в повести есть и еще одна примечательная для литературного развития XVII в. деталь: она совершенно лишена дидактизма. Читатель сам должен решить, с кем останутся его симпатии: с плутом ли Фролом или с уязвленным в своей гордости, обманутым собственной дочерью стольником.

деталь: она совершенно лишена дидактизма. Читатель сам должен решить, с кем останутся его симпатии: с плутом ли Фролом или с уязвленным в своей гордости, обманутым собственной дочерью стольником.

«Повесть о Фроле Скобееве», написанная, видимо, в самом начале XVIII в., явилась своеобразным итогом развития демократической новеллы.

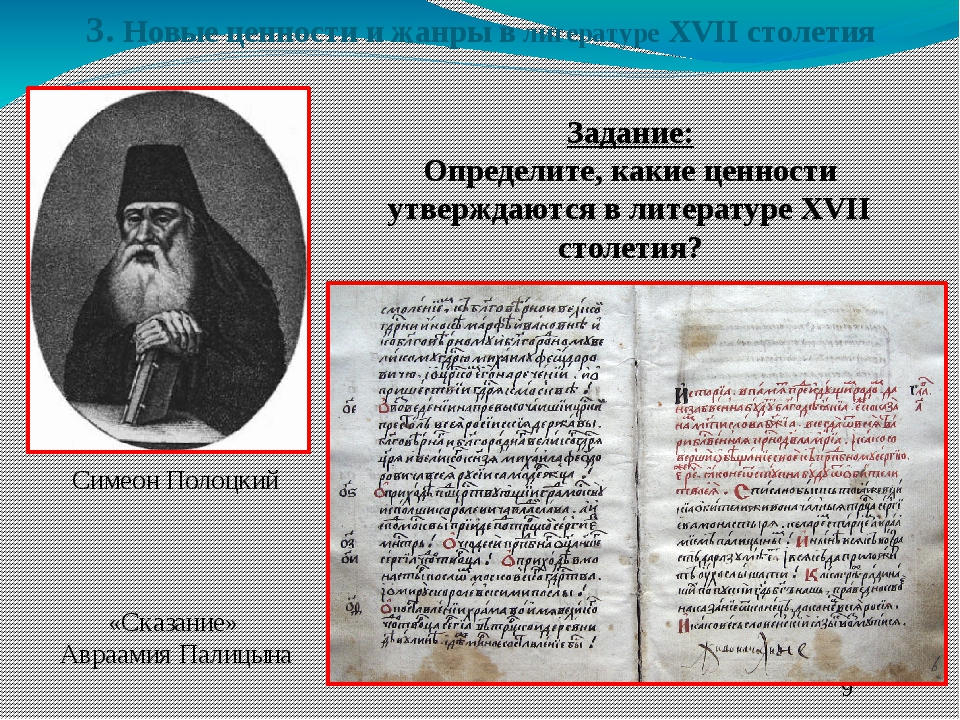

Силлабическая поэзия XVII в. Симеон Полоцкий. XVII век стал первым веком русской книжной поэзии. Обращение к новой области словесного искусства было чрезвычайно интенсивным, интенсивным настолько, что к концу столетия обилие поэтов и обилие стихотворной продукции приводит даже к некоторой девальвации стихотворства. Создалось представление, что в «мерные строки» можно облечь любую тему, любой предмет… В сознании русских стихотворцев второй половины XVII в. не было противоположения поэзии и стихотворства».[107] В начале следующего века Феофан Прокопович специально подчеркнет, что функция поэзии «искусством изображать человеческие действия и художественно (курсив наш. — О. Т.) изъяснять их для назидания в жизни».[108]

— О. Т.) изъяснять их для назидания в жизни».[108]

Широкое распространение еще в XVI-XVII вв. получили духовные стихи, в которых разрабатывались по преимуществу темы человеческой греховности, необходимости покаяния, печали от нашествия поганых и т. д. Но духовные стихи были тесно связаны с музыкой: они распевались на «гласы» богослужебных певческих книг, и тексты их обычно встречаются именно в этих рукописях.

Книжная поэзия в собственном смысле этого слова, то есть независимый от мелодии декламационный стих, появляется только в XVII в. Исследователь древнерусской поэзии А. М. Панченко полагает, что рождение стихотворства было обусловлено двумя важнейшими факторами. Во-первых, в развитии стихотворства сыграло роль усилившееся в это время украинское и польское культурное влияние: и на Украине, и в Польше вирши имели широкое распространение уже в XVI в., «польские руководства «хорошего тона» считали искусство сочинять стихи одной из шляхетских добродетелей». Второй фактор — «это внутренняя московская потребность, объясняемая тем, что в это время фольклор стал уходить из города и поэтическое чувство горожан искало удовлетворения в книге — как в высокой силлабической поэзии, так и в попадавшей по необходимости в письменность народной — в эпосе, сатире, лирической песне, духовном стихе». [109]

[109]

Исчезновение фольклора из города в XVII в. было вызвано жестоким преследованием скоморохов: специальные указы предписывают «бить кнутом по торгам» тех, кто упорствует и не оставляет своего ремесла, запрещают держать дома музыкальные инструменты и

Русская литература 17 века. «Век перехода», новые явления в литературе.

Переводная литература представлена большим количеством книг западно-европейского происхождения, появившихся в переводе в основном с польского языка. Раньше переводили только богословские книги, а теперь начали переводить и светские. Появилось много переводной научной литературы (по географии, медицине, охоте, военному делу, сельскому хозяйству). Начиная с 70-х годов 17 века появляется рыцарский и авантюрный роман. Сюжет, как правило, построен по одной схеме: герои встречаются, влюбляются, обстоятельства их разлучают, они преодолевают препятствия и соединяются браком. Приключения любовников дают канву древнерусской литературыя сложной и запутанной интриги, в которой важную роль играют неожиданные встречи, роковые ошибки и т. д.

д.

Эти веяния проникали на Русь двумя путями – из так называемой Немецкой слободы, района в Москве, где жили приезжие иноземцы с семьями, и из Украины, влияние которой в то время становится значительным. Проводником становится книга. Переяславская рада сыграла важную роль в восстановлении и дальнейшем укреплении политических, экономических и культурных связей русского и украинского народов. С 60-х годов в Москву стали приезжать украинские и белорусские культурные деятели. В 1660 приехал Симеон Полоцкий с учениками. В Москве оказывали покровительство культурным деятелям Украины и потому, что они помогали правительству в разрешении политических задач. Размеры культурного общения с Украиной и Белоруссией вызвали в консервативных кругах московского общества сопротивление, во главе которого стал патриарх Иоаким.

Развиваются новые жанры: стихотворные, школьная драма, рыцарский роман. Старая литературная традиция отодвигается в сторону, происходит замещение одного литературного ряда другим. Путь от жития к повести (например, «Повесть о Савве Грудцыне»), путь формирования повествовательных жанров в низовой, народной культуре. Эти народные жанры вытесняют книжную традицию.

Путь от жития к повести (например, «Повесть о Савве Грудцыне»), путь формирования повествовательных жанров в низовой, народной культуре. Эти народные жанры вытесняют книжную традицию.

Нет генетической связи с предшествующей традицией, все ново: и поэтическая тема, и ее трактовка, и стилистический строй, и даже языка – не старославянский, а живой, русский. Все непосредственно от фольклора.

Своеобразие древнерусской литературы в том, что это литература высоких идеалов, образцов поведения. Древнерусская литература обладала силой исключительного воздействия на жизнь, ее отличают воинствующий дидактизм, преобразовательный пафос, деятельное служение жизни.

Историческая ситуация:

1. 1601-1603 – голод

2. 1603 – бунт

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к

профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные

корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Бесплатные

корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

3. 1605-1606 – Лжедмитрий 1

4. 1606-1607 – восстание Болотникова

5. 1607-1612 – Лжедмитрий 2, восстания

6. 1617 – Столбовский мир , конец русско-шведской войне

7. Семибоярщина

8. Вольное казачество

9. 1637 – 42 – Азов, Азовское сидение (Казаки взяли Азов)

10. 1648 – Соляной бунт

11. 46-59 – шведская война

12. 62 – медный бунт

13. 1666 – Церковный собор ( Никон)

14. 68 – осада Соловецкого монастыря

15. 70 – Степан Разин

16. 82 – первый стрелецкий бунт

17. 98 – второй стрелецкий

18. 1700-1721 – Северная война

Новые черты:

1. Новое общественное сознание вливается в литературу.

2. Расширение читательского круга: посадники, низшее духовенство, купцы

3. Меняется вид книги: тетрадочки, скоропись, т.к. эти тетради берут с собой, описывая поездки и переписывая тексты, сокращение – демократизация вида

Меняется вид книги: тетрадочки, скоропись, т.к. эти тетради берут с собой, описывая поездки и переписывая тексты, сокращение – демократизация вида

4. В высокую литературу проникают фольклор и секуляризация

5. Переводные повести , любовная интрига, рыцарские романы. Ослабевает поучительная нота. Переход от полезного чтения к собственно литературе (беллетристика).

Историко – литературное значение:

1. Век, в котором архаические традиции смешиваются с новыми

2. Укоренившиеся жанры уживаются с новыми. Силлабическое сложение

3. Театр, драматургия.

4. Пародийная литература в низшей среде

5. Придворная и демократическая литература ( включая новые слои населения, помимо феодалов)

6. Появляются профессиональные авторы: Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев – возникает чувство авторского интереса. Растет индивидуальная точка зрения на событие и возникает ценность человеческой личности не зависимо от социального положения.

7. Включение русской литературы в Европейское течение (от Средневекового типа)

8. Новая лит система

9. 17 век – век постепенного перехода от средневековой литературы к новой

10. Литература имеет функцию возрождения.

Развитие литературных явлений не отличалось стройностью и ясностью. Литра пыталась вырваться из деловой формы.

Изменения в литературе:

1. Изменения в жанровой системе : драма, новелла, сатира и др (новый жанр — ведение, записки).

2. Рост авторского начала – появление нового героя. Он не знает, что ему делать во время трудностей. Быт входит в литературу (индивидуализация быта).

3. Расширение социальной тематики.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимостьЛитература «переходного века» (XVII столетие)

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. П — С. СПб., 1999. Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995.

Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. П — С. СПб., 1999. Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995.

Тексты

Александрия. М.–Л., 1965. (Сер.: Лит. памятники.)

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. XI–XII вв. СПб., 1997.

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 2. XI–XII вв. СПб., 1997.

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 3. XI–XII вв. СПб., 1997.

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. XII век. СПб., 1997.

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. XIII век. СПб., 1997.

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 6. XIV — середина XV в. СПб., 1999. Виршевая поэзия (первая половина XVII века). М., 1989.

Воинские повести Древней Руси. М.–Л., 1949 (Сер.: Лит. памятники.) Древнерусская притча / Сост. Н. И. Прокофьев, Л. И. Алехина. М., 1991. Древнерусские предания XI–XVI вв. / Под ред. В. В. Кускова. М., 1982.

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие сочинения / Ред.

Н. К. Гудзий. М., 1960.

Житие Аввакума и другие его сочинения / Сост. , вступ. ст. и коммент. А. Н. Робинсона. М., 1991.

, вступ. ст. и коммент. А. Н. Робинсона. М., 1991.

Изборник (сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. Киево-Печерский патерик // Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Воло-

коламский патерик / Изд. подг. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 1999.

Книга хожений: Записки русских путешественников XI–XV вв. / Под ред Н. И. Прокофьева. М., 1984.

Красноречие Древней Руси (XI–XVII вв.) / Вступ. ст., сост. и коммент. Т. В. Черторицкой. М., 1987.

Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980.

Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981.

Памятники литературы Древней Руси: XIV — середина XV века. М., 1981. Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV века. М., 1982. Памятники литературы Древней Руси: Конец XV — первая половина XVI века. М., 1982. Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985.

Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XVI века. М., 1986. Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI — первая треть XVII века. М., 1987. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга первая. М., 1988. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга вторая. М., 1989. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга третья. М., 1994.

М., 1987. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга первая. М., 1988. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга вторая. М., 1989. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга третья. М., 1994.

Памятники отреченной русской литературы: В 2 т. / Собр. и изд. Н. Тихонравовым. М., 1863.

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. (Сер.: Лит. памятники.) Повесть временных лет: В 2 ч. М.– Л., 1950. (Сер.: Лит. памятники.)

Повесть о Горе-Злочастии / Изд. подг. Д. С. Лихачев и Е. И. Ванеева Л., 1984. (Сер.: Лит. памятники.)

Повесть о Петре и Февронии / Подг. текста и исследование Р. П. Дмитриевой. Л., 1979. Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.): Первые пьесы русско-

го театра. М., 1972.

Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.): Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М., 1972.

Русская бытовая повесть XV–XVII вв. / Сост. А. Н. Ужанков. М., 1991.

Русская | демократическая сатира XVII в. | статьи и комментарии |

В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., доп. М., 1977 (Сер.: Лит. памятники.) | ||

Русская | силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. / Вступ. ст., | подг. текста и коммент. |

А. М. Панченко. Л., 1970. |

| |

Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания: Исследование и тексты. М., 1963.

Русская действительность «бунташного» XVII столетия, активное участие в восстаниях посадского населения явились той почвой, на которой возникла демократическая сатирическая повесть второй половины XVII века. Социальная острота, антифеодальная направленность литературной сатиры сближали ее с устно-поэтической сатирой: сатирическими сказками о животных, сказками о неправедных судьях и антипоповскими сказками. Социальный протест простив «неправедных судей», взяточничества и крючкотворства, судебной волокиты звучит в сатирических повестях о Шемякином суде и о Ерше Ершовиче. Растущему расслоению русского общества в XVII в. соответствовало и расслоение культуры. На одном ее полюсе возникают придворная поэзия и придворный театр, ориентированные на европейское барокко, на другом появляется оппозиционная идеологически и эстетически письменность городского плебса. Эту анонимную и близкую к фольклору посадскую струю принято обозначать термином «демократическая сатира». Если приложить к этому литературному слою общепринятые понятия о сатире (сатира всегда нечто отрицает, всегда обличает лица, институты, явления, будь то серьезно, как в античной культуре, либо смеясь, как в культуре нового времени), то окажется, что некоторые входящие в него произведения этим понятиям действительно соответствуют. Однако конкретный объект сатиры далеко не всегда очевиден. «Повесть о Фоме и Ереме» рассказывает о двух братьях-неудачниках. Лихо им жить на белом свете, ни в чем нет им удачи. Их гонят из церкви, гонят с пира: «Ерема кричит, а Фома верещит». Нелепо они жили, нелепо и умерли: «Ерема упал в воду, Фома на дно». Один из списков повести кончается обличительным возгласом: «Обоим дуракам упрямым смех и позор!». Можно ли принимать за чистую монету это обвинение в «дурости»? Разумеется, нельзя. Ведь быть неудачником – не порок, ни в каких грехах автор Фому и Ерему не обвиняет, они вызывают сочувствие, не возбуждая негодования. Православие считало смех греховным. Еще Иоанн Златоуст заметил, что в Евангелии Христос никогда не смеется. В XVII – начале XVIII веков, в эпоху расцвета демократической сатиры, официальная культура отрицала смех. Димитрий Ростовский прямо предписывал пастве: если случится в жизни очень веселая минута, не смеяться громко, а только улыбнуться, «осклабиться». О том, что в Москве существует запрет на смех и веселье, с удивлением и страхом писал единоверный путешественник XVII в. архидиакон Павел Алеппский, сын антиохийского патриарха Макария: «Сведущие люди нам говорили, что если кто желает сократить свою жизнь на пятнадцать лет, пусть едет в страну московитов и живет среди них как подвижник… Он должен упразднить шутки, смех и развязность…, ибо московиты… подсматривают за всеми, сюда приезжающими, нощно и денно, сквозь дверные щели, наблюдая, упражняются ли они непрестанно в смирении, молчании, посте или молитве, или же пьянствуют, забавляются игрой, шутят, насмехаются или бранятся… Как только заметят со стороны кого-либо большой или малый проступок, того немедленно ссылают в страну мрака, отправляя туда вместе с преступниками…, ссылают в страны Сибири…, удаленные на расстояние целых трех с половиною лет, где море-океан и где нет уже населенных мест». Запись Павла Алеппского – это, конечно, курьез, потому что культурный запрет он принял за бытовую черту, изобразив русских какими-то фанатиками серьезности. Отсюда ясно, что смех сам по себе, даже если это был, по словам И. Е. Забелина, «дурацкий смех», – выражал оппозицию официальной литературе с ее благочестивой серьезностью или благостной улыбкой. Вторжение смеха в письменность свидетельствовало о коренной перестройке русской культуры, о появлении литературного «мира навыворот», смехового антимира. Чтобы понять этот «мир навыворот», нужно уяснить, по каким законам живут его персонажи. Что касается идеалов смехового мира, то они ничуть не похожи на христианские. Здесь никто не думает о царстве небесном. «Сказание о роскошном житии и веселии» насыщено русскими бытовыми реалиями, что свидетельствует о коренной переделке гипотетического источника. Впрочем, если не источник, то аналоги «Сказания», польские и украинские, существуют. Почему православие, объявив смех и скоморошество порождением дьявола, вплоть до XVII в. не делало никаких практических шагов, чтобы их искоренить? Здесь нет ни бессилия, ни мировоззренческого противоречия. В списках «Службы кабаку» встречается комментарий, в котором сказано, что эта «антислужба» – нечто вроде лекарства: лекарство может быть горьким, но без него не выздороветь. Следовательно, кощунственный смех – не только неизбежное, но и необходимое зло, которое служит добру. Впрочем, в том же комментарии есть оговорка: тот, кто не может «пользовать себя», как лекарством, «Службой кабаку», пусть ее не читает. Древнерусский «дурацкий смех», по всей видимости, родствен смеху средневековой Европы. Осмеивался не только объект, но и субъект повествования, ирония превращалась в автоиронию, она распространялась и на читателей, и на автора, смех был направлен на самого смеющегося. Это был «смех над самим собой». В «Повести о Фоме и Ереме» герои названы «дураками упрямыми». Русская смеховая литература XVII в. Авторы смеховых произведений и не ищут конкретных объектов осмеяния. Они смеются горьким смехом, обличая и отрицая всю без исключений официальную культуру. Церковные и мирские власти утверждают, что в мире царит порядок. Фома и Ерема и их двойники не верят в это. С их точки зрения, в мире царит абсурд. В связи с этим и свою литературу они строят по законам абсурда – так, как построен «Лечебник на иноземцев». Не случайно излюбленный стилистический прием этой литературы – оксюморон и оксюморонное сочетание фраз (соединение либо противоположных по значению слов, либо предложений с противоположным смыслом). В «Повести о Куре и Лисице» в аллегорических образах русской народной сказки о животных обличает лицемерие и ханжество попов и монахов, их внутреннюю фальшь под покровом формального благочестия. Повесть подводит читателя к выводу о том, что с помощью текста «священных книг» можно оправдать любой поступок. Поскольку смеховая литература отрицает официальную, серьезную, «душеполезную», постольку она зависит от нее эстетически. Без официального противовеса нельзя понять и демократическую сатиру, которая пародирует известные и совсем не смеховые жанры. Чтобы воспринять пародию, читатель должен представлять, что́ пародируется. Поэтому в качестве образца берутся самые обиходные схемы, с которыми древнерусский человек сталкивался на каждом шагу, – судное дело, челобитная, лечебник, роспись приданому, послание, церковная служба. Вера и православие в смеховой литературе XVII в. не подвергались дискредитации. Однако недостойные служители церкви осмеивались очень часто. Автор «Службы кабаку» ставит бельцов и монахов во главу бражнических «чинов», рассказывая, как они тащат в кружало на пропой скуфьи, рясы и клобуки. В повести обличается государственная система организации пьянства через «царев кабак». Едкая сатира создается путем несоответствия торжественной формы церковных гимнов, песнопений и воспеваемым в них «царевым кабакам». Автор с иронией говорит о «новых мучениках», пострадавших от кабака. Завершает повесть житие пьяницы – страшная картина нравственного падения человека. В «Калязинской челобитной» говорится, что «образцом» для развеселых иноков этой провинциальной обители послужил московский поп: «На Москве… по всем монастырем и кружалом смотр учинили, и после смотру лучших бражников сыскали – стараго подьячего Сулима да с Покровки без грамоты попа Колотилу, и в Колязин монастырь для образца их наскоро послали». В целом русская демократическая сатира, явившись результатом классового самосознания городских низов населения, свидетельствовала об утрате церковью былого авторитета во всех сферах человеческой жизни. Это сказалось, в частности, в широком использовании пародий на древнерусские жанры, особенно на жанры богослужений литературы. Городской посад и беспокойные крестьянские слои смеялись над вековыми устоями русской средневековой жизни. Развитие русской демократической сатиры шло рука об руку с развитием народной сатиры. Общая идейная направленность, четкий классовый смысл, отсутствие отвлеченного морализирования сближали литературную сатиру с народной сатирой, что способствовало переходу ряда сатирических повестей в фольклор. Опираясь на опыт народной сатиры, писатели-сатирики нередко использовали формы деловой письменности, церковной литературы. Основными средствами сатирического обличения можно назвать пародию, преувеличение, иносказание. Огромным достижением сатиры являлось изображение, также впервые в нашей литературе, быта обездоленных людей, «наготы и босоты» во всем ее неприкрашенном виде. Сатира XVII века сделала огромный шаг на пути сближения литературы с жизнью и заложила основы сатирического направления, которое развивалось в XVIII веке и достигло небывалых вершин в XIX веке.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: |

Культура России XVI – XVII: литература, зодчество, живопись

В XVI и XVII веках в культуре России произошел заметный прогресс. В стране начала распространяться грамотность, улучшилась ситуация с книжным делом. Появились новые направления в архитектуре, ремесленном производстве, живописи. Россия перестала быть обособленным государством. Укрепление связей с Европой положительно отразилось на развитии российской культуры.

В стране начала распространяться грамотность, улучшилась ситуация с книжным делом. Появились новые направления в архитектуре, ремесленном производстве, живописи. Россия перестала быть обособленным государством. Укрепление связей с Европой положительно отразилось на развитии российской культуры.

Культура XVI века

В XVI веке изменения коснулись:

- литературы;

- образования;

- архитектуры;

- ремесленничества.

Литература XVI века

Российская литература пополнилась следующими произведениями:

- Летописные своды: Никоновский и Лицевой.

- Исторические: Степенная книга, Великие Четьи минеи. Предположительный автор книг митрополит Макарий.

- Публицистика: письма Ивана Грозного и Андрея Курбского, Сказания о князьях Владимирских. Известные авторы: М. Башкин, И. Пересветов, Ф. Косой.

- Бытовой жанр: Домострой. Точный автор неизвестен. Скорее всего, это работа протопопа Сильвестра.

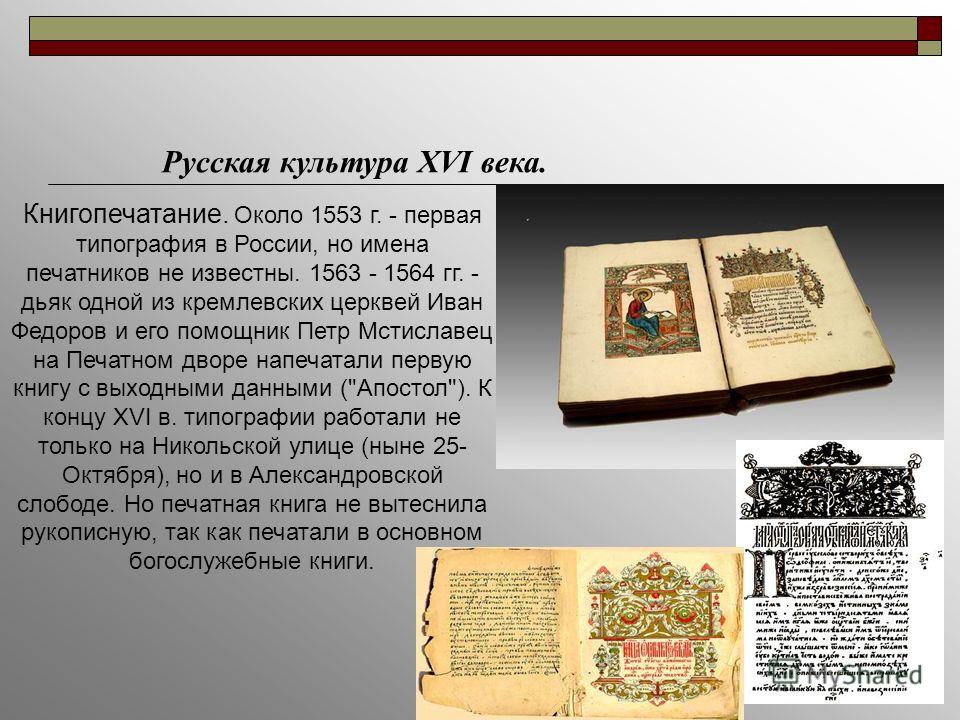

Грамотность в XVI веке

В 1564 году Петр Мстиславец и Иван Федоров положили начало книгопечатанию. В том же году была напечатана книга «Апостол». Через год братья выпустили «Часослов». Первый русский букварь появился в 1574 году. С развитием книгоиздательской деятельности в России увеличилось количество грамотных людей. В XVI веке были напечатаны первые словари, учебники по арифметике и грамматике.

В том же году была напечатана книга «Апостол». Через год братья выпустили «Часослов». Первый русский букварь появился в 1574 году. С развитием книгоиздательской деятельности в России увеличилось количество грамотных людей. В XVI веке были напечатаны первые словари, учебники по арифметике и грамматике.

Архитектура XVI века

Постепенно популярность набирает шатровой стиль. Он получил свое название из-за перекрытия в виде шатра. Для этого стиля характерна асимметрия, многоглавие. Шатровые кровли приобрели многие храмы. Самый удачный образец архитектурного стиля – церковь Вознесения, построенная в селе Коломенском в 1532 году.

XVI век богат храмами. Самые яркие:

- 1509 год – в Московском кремле появился Архангельский собор. Архитектор – итальянец Алевиз Новый.

- 1560 год – построен собор Василия Блаженного. Над ним трудились русские архитекторы Постник и Барма.

В XVI веке российские города постепенно переходят с дерева на камень. Повлияли постоянные пожары, а также получение новых знаний в плане строительства от зарубежных мастеров. Вокруг многих городов выросли каменные стены. Самый известный архитектор того времени – Федор Конь. Укрепления Смоленского кремля и Московского Белого города – его творения.

Ремесленничество XVI века

Российские ремесленники продолжали совершенствовать свое мастерство. В XVI веке процветали:

- Резьба по дереву и кости.

- Производство изделий из железа.

- Изготовление ювелирных украшений.

Появились первые письменные инструкции, по которым мастера могли обучаться новым техникам. В 1586 году произошло знаковое для России событие – появилась первая Царь-пушка. Мастер – Андрей Чохов.

Культура XVII века

В XVII веке усиливается обмен знаниями с европейскими государствами. Происходит расхождение во взглядах духовенства и правительства. Все это отразилось на развитии культуры. Главные особенности:

- На первый план в живописи, литературе выходит личность человека.

- Ослабевает церковное влияние, происходит обмирщение культуры.

- Культура разделяется на отдельные направления: наука, светская живопись, художественная литература.

- Интерес к социальной тематике.

- Преобладание в искусстве праздничности, ярких красок.

- Повышенное внимание к распространению науки.

В XVII веке постепенно сформировался литературный и национальный язык, русская культура. Если бы духовенство и цари не вмешивались, развитие литературы, живописи, архитектуры происходило бы ускоренными темпами.

Наука в XVII веке

Новые знания в России получали благодаря переводам работ иностранных ученых, а также исследованиям отечественных знатоков. Популярностью пользовалась прикладная наука, разработки которой можно было применять на практике. Яркий пример – водяные колеса, винтовые деревянные домкраты.

Активно развивалась медицина. В распоряжении специалистов появился перевод книги Везалия «О строении человеческого тела». Были напечатаны пособия по биологии, фармакологии. Особой популярностью пользовались «цветники» и «травники». Это были полноценные инструкции по лечению от различных заболеваний.

Россия продолжала изучать все свои уголки, а также осваивать новые территории. В 1627 году появилась Книга Большого чертежа. В ней были собраны все географические и этнографические сведения как о самой стране, так и о соседних государствах. В 1667 году вышел Чертеж Сибирской земли. Географическую карту края составил генерал Петр Годунов.

Образование в XVII веке

Династия Романовых уделяла повышенное внимание распространению грамотности в России. Цари имели хорошее образование. Они понимали, что страна будет развиваться только при наличии достаточного количества профессионалов своего дела. Поэтому было открыто большое количество специализированных школ, в которых обучали подьячих, наборщиков, лекарей. В 1687 году братья Лихуды открыли Славяно-греко-латинскую академию. Самым известным ее учеником был Ломоносов.

Российское правительство предпочитало всегда находиться в курсе происходящих в мире событий. С 1621 года Посольский приказ специально для царя и его свиты составлял рукописную газету «Куранты». Она рассказывала обо всех важных новостях, происходящих в других странах.

В России массово открывались библиотеки. Они были трех типов: государственные, царские и частные. Хотя книгопечатание и развивалось, но все же длительное время наблюдалась нехватка литературы. Доступ к книгам имели только богатые сословия.

Литература в XVII веке

В России развивались следующие направления:

- Автобиографические повести: Житие протопопа Аввакума.

- Биографические произведения: Об Ульянии Осорьиной.

- Сатира: Сказание о куре и лисице, О Ерше Ершовиче, Повесть о Фоме и Ереме.

- Патриотические повести: Новая повесть о преславном Российском царстве, Сказание Авраамия Палицына.

- Учебники: Синопсис, буквари Бурцева, Полоцкого, Истомина, грамматика Смотрицкого, Азбуковники.

Кроме всего прочего в России развивалась светская поэзия. Самыми яркими представителями были Карион Истомин, Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев.

Живопись и театр в XVII веке

Если раньше художники практиковали плоскостное изображение, то теперь начали переходить к объемному, более реалистичному. Первопроходцем в иконописи и создании портретов нового стиля стал Симон Ушаков. Главные его работы:

- Троица;

- Спас Нерукотворный;

- Богоматерь Владимирская;

- Насаждение древа государства Российского.

Фресковая живопись приобрела мирской характер. Настенные картины демонстрировали повседневную жизнь человека, его быт, труд. В этом направлении работали художники Сила Савин, Гурий Никитин.

Если раньше портреты князей, царей рисовали по типу икон, то в XVII веке появились первые парсуны. Это были персональные портреты, на которых человек изображался реалистично, художественно. Художники в своих работах пытались передать не только внешность, но и внутренний мир своего героя. Первые парсуны были созданы для Алексея Михайловича и Федора Алексеевича.

Во второй половине XVII века иностранцы познакомили русский народ с театром. Хотя многие были против такого вида развлечения. Известно о придворном театре, в котором работала немецкая труппа лютеранского пастора Грегори. Она выступала в Немецкой слободе с 1672 по 1676 год.

Архитектура в XVII веке

Хотя в России и появлялись каменные строения, но все же деревянное зодчество доминировало. Яркий пример архитектуры того времени – царский дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Над ним трудились Петров и Михайлов.

Постепенно появился новый стиль – московское или нарышкинское барокко. Для него характерна многоярусность, симметричность, дробность элементов, а также цветной декор. В таком стиле построен Рязанский Успенский собор, церкви Покрова в Медведкове и Филях.

История зарубежной литературы 17 века — Учебно-методическое пособие

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Павлодарский государственный университет

им. С.Торайгырова

Е.И.Смольникова

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 17 ВЕКА

Учебно-методическое пособие

для студентов филологических специальностей

Павлодар

УДК 82/09(1-87)(091)

ББК 83.3(3)5

С 51

Рекомендовано Учёным советом ПГУ им. С.Торайгырова

Рецензенты:

Г.К. Шаикова — кандидат филологических наук, старший

преподаватель.

С 51 Смольникова Е.И.

История зарубежной литературы 17в.: учебно-методическое

пособие для студентов филологических специальностей. –

Павлодар, 2007. – 98 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для организации практических и семинарских занятий по курсу «История зарубежной литературы 17в.» для студентов очной и заочной форм обучения специальностей «Русский язык и литература», «Русская филология», а также для студентов всех филологических специальностей, на которых изучаются дисциплины «История зарубежной литературы» или «История мировой литературы». Оно может быть использовано как руководство при самостоятельной работе студентов, с помощью которого можно составить представление о формировании жанровой системы словесного творчества 17в., понять суть вклада в литературу Мольера и Расина, Мильтона и Кальдерона.

Пособие может быть использовано как студентами, так и преподавателями, а также учителями колледжей и лицеев гуманитарной направленности.

УДК 82/09(1-87)(091)

ББК 83.3(3)5

© Cмольникова Е.И., 2007

© Павлодарский государственный

университет им. С. Торайгырова, 2007

Введение

Концепция курса зарубежной литературы 17 века

На изучение курса истории зарубежной литературы 17в. в соответствии с учебными планами отводится один семестр. Он строится из расчета 16 лекций (32ч) и 8 практических занятий (16ч). В ходе отведенного лекционного времени студенты получают основные знания, связанные с особенностями словесного творчества и культуры 17 века. Сложность изучения курса связана с несколькими обстоятельствами. Во-первых, это временная дистанциированность, для преодоления которой необходимо сделать попытку взглянуть на мир глазами человека, принадлежащего иной цивилизации. В начале работы над курсом студентам предлагается самостоятельно познакомиться с разработками историков культуры, подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, связанных с изучением особенностей менталитета, культуры данной эпохи.

Множество полезных сведений приобретается при знакомстве с работами авторов, указанных в списке литературы.

Вторая сложность сопряжена с тем, что в курсе осваиваются произведения иноязычных культур, знакомство с которыми происходит в переводах. При подготовке вопросов, вынесенных на практические занятия, происходит освоение текстов памятников европейской культуры, имеющих свою историю бытования и в своей собственной, и в русской культуре. В этой связи, осознавая, что в русском варианте читатель осваивает произведение во многом в том виде, в котором его видит переводчик, чрезвычайно полезно обращаться к критическим работам. Литературоведы, соприкасающиеся с текстом оригинала, часто комментируют и акцентируют важные эпизоды и детали, традиционно оказывающиеся не переведенными и принципиально не переводимые из-за специфики строфики, своеобразия звукописи и образной системы различных национальных литератур.

Наконец, третья трудность заключается в том, что история зарубежной литературы данного периода связана с достаточно сложными и абстрактными философским системами и идеями эпохи (Р.Декарт, Т.Гоббс, Б.Спиноза, Д.Локк, Ф.Бэкон и др.).

К тому же освоение курса предполагает знакомство с актуальными проблемами литературоведения. Помимо освоения литературоведческих проблем студентам предстоит знакомство с новейшими подходами к изучению истории и культуры 17 века, изысканиями историков и культурологов в этой области, необходимыми для того, чтобы получить представление о взглядах человека 17 столетия на мир, что в свою очередь необходимо для восприятия произведений словесного творчества в историко-культурном контексте. При изучении курса происходит знакомство студентов с сутью спора историков и литературоведов о правомочности выделения семнадцатого века в отдельную эпоху.

Освоение курса предполагает также знакомство с ведущими художественными системами эпохи 17 века – классицизмом, барокко, просветительским реализмом. Художественные системы барокко и классицизма рассматриваются как широкие идейные и культурные движения, приходящие на смену Ренессансу, возникающие как своеобразная реакция на гуманизм Возрождения, как осмысление итогов идейной и художественной революции, осуществленной Ренессансом.

Происходит знакомство с основными жанрами западно-европейской литературы данного периода и их канонами, что служит базой для дальнейшего выстраивания курса Истории литературы как жанровой истории, или истории становления и взаимодействия жанров, что принципиально важно для понимания творчества ведущих мастеров следующего, девятнадцатого столетия.

Практические занятия

Одна из ведущих проблем анализа идейно-художественного содержания произведений 17 столетия – проблема художественного метода. При изучении текста художественных произведений данного периода следует учитывать факт резкого обострения философской, политической, идеологической борьбы, которая получила отражение в формировании и противоборстве двух господствующих в этом столетии художественных систем – классицизма и барокко. Обычно, характеризуя эти системы, акцентируют внимание на их различиях. Несходство их бесспорно, но несомненно также, что этим двум системам присущи и некоторые типологически общие черты.

Прежде всего, следует учитывать, что эти художественные системы искусства возникают как осознание кризиса ренессансных идеалов; и барокко, и классицизм должны рассматриваться как широкие идейные и культурные движения, приходящие на смену Ренессансу, возникающие как своеобразная реакция на гуманизм Возрождения, как осмысление итогов идейной и художественной революции, осуществленной Ренессансом.

Художники и барокко, и классицизма отвергают идею гармонии, лежащую в основе гуманистической ренессансной концепции: вместо гармонии между человеком и обществом искусство 17 века обнаруживает сложное взаимодействие личности и социально-политической среды; вместо гармонии разума и чувства выдвигается идея подчинения страстей велениям разума.

При этом следует учитывать: из того, что художники 17 столетия принципиально отвергают ренессансный гуманизм, вовсе не следует, что идеалы искусства этой эпохи антигуманистичны по своей природе. Меняются лишь формы гуманизма, его направленность и сфера применения.

Гуманизм литературы 17 века исходит не из признания гармонии духовного и плотского начал, разума и страстей, как это было в ренессансном гуманизме, а из их противопоставления; это гуманизм, который на первый план выдвигает интеллект, разум. С другой стороны, рассматривая вслед за ренессансными мыслителями личность как автономную, деятели культуры 17 века, однако, не приемлют идею добродетельности человеческой природы, стремятся исследовать личность в ее связях с окружающей средой, обществом. Соответственно и осуществление своего гуманистического идеала художники этой эпохи ставят в зависимость не только от воли и энергии самого человека, но и от его положения в обществе, от того, противодействует или способствует реализации этого идеала окружающая человека среда, способен ли человек в столкновении с ней отстоять свои идеалы.

Усиление идеологической и эстетической борьбы способствовало возникновению в эту эпоху литературных кружков, салонов и академий, находящихся в состоянии идейной и эстетической борьбы.

Интересами этой борьбы продиктовано и появление многочисленных поэтик и трактатов по эстетике. Характерной их особенностью является тенденция к сближению теории литературы, истории литературы и критики, т.е. живого современного литературного процесса.

В 17 веке, таким образом, четко оформились две художественные системы – барокко и классицизм. Правда, в некоторых трудах можно найти утверждения о том, что параллельно с барокко и классицизмом в 17 столетии продолжает развиваться также ренессансный реализм как третье художественное направление литературы 17 века. Согласиться с этим нельзя. Правда, в первые десятилетия 17 века еще продолжают творить Сервантес, Шекспир, Лопе де Вега. Но в историко-литературном плане их творчество принадлежит не 17 столетию, а предшествующей литературной эпохе Возрождения. Большинство же писателей, причисляемых к «ренессансному реализму» 17 века, такие, например, как Сорель и Скаррон во Франции, в действительности близки к одной из разновидностей литературы барокко, к так называемому «низовому» барокко. Из этого, конечно, не следует, что традиции реалистического искусства Возрождения не оказывали влияния на творческий метод писателей 17 века. Творчество некоторых из них, в частности, Антуана Фюретьера, вероятно, нельзя понять без учета этих традиций. С другой стороны, в сложном литературном процессе этой эпохи есть такие художники, творчество которых не может быть сведено целиком к одной из господствовавших художественных систем. Так, например, Корнель и Мильтон, как это будет ниже, каждый по-своему органически сочетали барочные и классицистические тенденции. Иначе говоря, при исследовании и анализе литературных произведений нужно учитывать то, что живой литературной процесс 17 века богат и многосложен, он не может быть сведен лишь к этим двум важнейшим направлениям искусства, а представляет собой процесс многообразного их взаимодействия, как и своеобразного восприятия предшествующей ренессансной традиции.

Занятие № 1Поэтическое творчество Луиса де Гонгоры

1.1 План практического занятия

1.1.1 Жанрово-стилевая типология в творчестве испанского

поэта

1.1.2 Основные положения эстетики Л.Гонгоры

1.1.3 Романтическая основа эстетики Гонгоры

1.1.4 Идейно-художественный анализ сонетного творчества

испанского поэта 1582-1585 гг.

1.1.5 Жанрово-стилистический синтез в романсах Гонгоры

(1582 — 1585г.г.)

1.1.6 Социально-критическая тема в творчестве Гонгоры конца

1580-х годов — начала 1610 г.

1.1.7 Эволюция темы несчастной любви в поэмах «Предание о

Полифеме и Галатее», «Одиночества».

Основоположником и крупнейшим представителем культистского направления в испанской барочной поэзии был Луис де Гонгора, по имени которого это направление называют также гонгоризмом.

Большая часть поэтических произведений Гонгоры при жизни была известна в списках лишь немногим ценителям поэзии. Они были опубликованы посмертно в сборнике «Сочинения в стихах испанского Гомера» (1627) и в собрании его стихотворений, вышедшем семь лет спустя.

Следует различать следующую жанрово-стилевую типологию в творчестве испанского поэта: поэзию «ясного стиля» и поэзию «темного стиля», характерную для произведений последних лет его жизни.

Основные положения эстетики Л.Гонгоры. Исходный тезис его эстетики – искусство должно служить немногим избранным. Средством для создания «ученой поэзии» для избранных и должен стать «темный стиль», имеющий, по мысли поэта, неоценимые преимущества перед ясностью прозы. Во-первых, он исключает бездумное чтение стихов: для того, чтобы постигнуть смысл сложной формы и «зашифрованного» содержания, читатель должен не раз, вдумываясь, перечитать стихотворение. Во-вторых, преодоление трудностей всегда доставляет наслаждение. Так и в данном случае: читатель получит от знакомства с произведением «темного стиля» больше удовольствия, чем от чтения общедоступной поэзии. В поэтическом арсенале Гонгоры множество конкретных способов, с помощью которых он создает впечатление загадочности, зашифрованности своей поэзии (употребление неологизмов (от латинского языка), резкое нарушение общепринятого синтаксического строя с помощью инверсии, и, в особенности, косвенное выражение мысли посредством перифраз и усложненных метафор, в которых сближаются далекие друг от друга понятия.

Романтическая основа эстетики Гонгоры: отвержение с помощью «темного стиля» реальной действительности и искусственное возвышение ее средствами искусства. Представление о красоте как о немыслимой и невозможной в окружающей реальности, обретение ее идеального существования в художественном произведении.

Идейно-художественный анализ сонетного творчества испанского поэта 1582-1585г.г., (созданного по мотивам Ариосто, Тассо и других итальянских поэтов).

Сонеты Гонгоры не подражание, а сознательная стилизация и акцентирование некоторых мотивов и приемов первоисточника. В каком направлении осуществляется эта стилизация, можно проследить на примере сонета «Пока руно волос твоих течет…», являющегося переложением одного из сонетов Тассо.

Даже у Тассо, поэта, трагически переживающего кризис ренессансных идеалов, горациевский мотив наслаждения мгновением счастья не обретает столь безысходно пессимистического звучания, как у юного Гонгоры. Тассо напоминает девушке о неизбежной старости, когда ее волосы «покроются снегом»; Гонгора же противопоставляет не юность старости, а жизнь смерти. В последнем трехстишии он прямо полемизирует с итальянским поэтом, говоря, что, «не в серебро превратится» золото волос девушки, а, как и ее красота, и сама она, обратится «в землю, в дым, в прах, в тень, в ничто».

Дисгармония мира, в котором счастье мимолетно перед лицом всевластного Ничто, подчеркивается гармонически стройной, до мельчайших деталей продуманной композицией стихотворения.

Прибегая к приему анафоры, поэт четырежды нечетные строки четверостиший начинает словом «пока», как бы напоминая о быстротекущем времени. Этим словом вводятся четыре группы образов, в своей совокупности фиксирующих красоту девушки. Подобный параллелизм конструкции четверостиший придает восторгам поэта перед прелестями юной девы чуть холодноватый, рассудочный характер. Но далее происходит взрыв эмоций. Трехстишия открываются призывом «Наслаждайся» и заключаются словом «Ничто». Этими словами обозначены трагические полюсы жизни и смерти. Гонгора вновь прибегает к параллелизму построения, но на этот раз четко показывает, что следует за словом «пока» в четверостишиях: все прелести девушки, в конечном счете, обратятся в землю, дым, прах, тень. Пессимистическая идея произведения получает здесь наибольшее раскрытие.

В этом сонете стилизация направлена на углубление трагического звучания первоисточника, а не на его опровержение. Нередко, однако, стилизация у Гонгоры осуществляется по-иному, напоминая скорее пародию на оригинал.

Пародийное смещение планов легко обнаруживается и в создававшихся в те же годы романсах. Таков, например, романс «Десять лет прожила Белерма…» (1582), пародирующий рыцарские сюжеты. Десять лет Белерма проливает слезы над завернутым в грязную тряпицу сердцем своего погибшего супруга Дурандарте, «болтливого француза». Но появившаяся донья Альда призывает Белерму прекратить «дурацкий поток» слез и поискать утешения в свете, где «всегда найдется массивная стена или могучий ствол», на которые они могут опереться.

Такому же пародийному снижению подвергаются и пасторальный, и «мавританский», и другие романсы. Сперва может показаться, что для Гонгоры главное – создание литературной пародии. Но это не так: литературная пародия для поэта – лишь способ выражения отношения к действительности, лишенной красоты, благородства и гармонии, которые приписываются ей пародируемыми литературными произведениями. Пародия, таким образом, перерастает в бурлеск, построенный на несоответствии вульгарного тона повествования его «высокому» содержанию. Свое обращение к бурлескной поэзии Гонгора демонстрирует в стихотворении «Сейчас, когда выдалась свободная минутка…» (1585?). Он сравнивает свою поэзию с бандурией, примитивным народным музыкальным инструментом. «Я бы взялся и за более благородный инструмент, но его, увы, никто не хочет слушать». «Ведь нынче правде не верят, издевка нынче в моде, — ведь мир впадает в детство, как всякий, кто стареет». Эти слова звучат лишь зачином для иронического рассказа о мирной жизни и любовных утехах рассказчика до той поры, пока Амур не пронзил ему сердце стрелой; далее повествуется о муках влюбленного и о конечном позорном изгнании бога любви. Этот последний эпизод кощунственно пародирует отлучение от церкви: «Прости мне мою камилавку, не вымещай на ней своей ярости. Церковь на этот раз мне пригодится; гляди-ка отлучим и тебя…Куриные у тебя крылья, отправляйся-ка поскорее к шлюхам».

Как и в творчестве некоторых позднеренессансных художников (Сервантеса, например), в произведениях Гонгоры взаимодействуют два плана: реальный и идеальный. Однако у Сервантеса, по крайней мере в «Назидательных новеллах», и реальное, и идеальное начала существуют в действительности, идеальное начало иногда реализуется в жизни, придавая реальному плану гармонию и обеспечивая счастье человека. У Гонгоры же реальный план всегда отражает безобразную действительность, а идеальный – «навязываемую» ей красивую неправду. Поэтому вторжение идеального начала в реальное (в данном случае Амура в бесхитростную жизнь человека) рассматривается как одна из первопричин человеческих бед; идеальное при этом обречено на поражение. Бурлеск разоблачает и отвергает ренессансно-гуманистическую утопию.

Это не значит, однако, что Гонгора противопоставляет утопиям реальность как нечто позитивное. В том-то и состояла трагедия поэта, что для него одинаково неприемлемы и идеальное, и реальное; всякая реальность отвратительна. Отрицание и критика реальности в ряде бурлескных стихотворений обретают социальное звучание. Особенно отчетливо социально-критическая тема звучит в нескольких циклах стихотворений, посвященных испанской столице и создававшихся с конца 1580-х годов и до 1610 г.

В одном из стихотворений герой, привыкший к полноводным рекам Андалусии, дивится на пересохшую столичную реку Мансанарес. Однажды ему показалось, что воды в реке за ночь прибавилось. Что же случилось? «Что привело вчера к беде, сегодня возродило славу?» И река отвечает: «Один осел вчера напился, другой сегодня помочился». О том, что за этой издевкой скрывается нечто большее, чем насмешка над неказистой столичной речушкой, свидетельствует упоминание в стихотворении о тогда еще новом, построенном по приказу Филиппа 2, помпезном Сеговийском мосте, показное величие которого выглядит особенно нелепо на фоне жалкой реки, через которую он переброшен. Несоответствие между Сеговийским мостом и протекающим под ним Мансанаресом становится как бы аллегорией разрыва между претензиями официальной Испании и печальной реальностью, между недавним величием Испанской империи и ее нынешним бессилием. Та же развернутая метафора – в основе сонета «Сеньор дон Сеговийский мост» (1610). Наиболее обобщенную характеристику социальной действительности Испании поэт дает в знаменитом сатирическом стихотворении «Деньги – это все» (1601), в котором он утверждает: «Все продается в наше время, все равняют деньги…»

Гонгора не может принять мира, в котором всевластным господином стали деньги. Единственным убежищем, где можно укрыться от реальности, по его мнению, — это эстетическая утопия, которую он творит в своих поздних поэмах.

Путь, пройденный поэтом до того, как он обратился к утопии, особенно наглядно демонстрируется эволюцией в его творчестве темы несчастной любви. Сначала это тема предстает в пародийном свете. Затем она освобождается от лирического, личного и переносится на мифологический материал: таковы романсы о Пираме и Фисбе, о Геро и Леандре. В этих произведениях эта тема приобретает трагическое звучание, но по-прежнему излагается языком бурлеска: трагическое проступает сквозь гримасу смеха. Наконец, эта же тема осмысляется глубоко трагически в «Предании о Полифеме и Галатее».

Легенда о несчастной любви уродливого циклопа Полифема к прекрасной нимфе Галатее, впервые изложенная в «Одиссее», трактуется в поэме Гонгоры традиционно. Новаторство поэта: звукопись, цветопись, все возможности языка для передачи чувств и переживаний персонажей, красок окружающей их природы.

Поэма построена на контрастном столкновении двух миров – мира Галатеи, залитого светом, многокрасочного, ясного и радостного мира красоты, и мира Полифема, мрачного, уродливого и темного. Эта антитеза возникает из столкновения двух звуковых потоков – звонкого и чистого, когда речь идет о Нимфе, и глухого, тревожного в строфах, посвященных циклопу; из противопоставления «высоких» метафор первого ряда и «снижающих», «вульгаризирующих» сравниваемый объект метафор второго ряда (пещера Полифема, например, называется «ужасающим зевком земли», а скала, закрывающая вход в нее, кляпом во рту пещеры). Этой же цели стилистически раскрасить и противопоставить мир реальности и мир мечты служат и синтаксическая инверсия, и неологизмы, и многие другие выразительные средства языка поэмы (привести примеры).

Все эти приемы Гонгора доводит до совершенства в самой «трудной» и самой известной поэме «Одиночества» («Уединения»), оставшейся незаконченной: из задуманных поэтом четырех частей написаны только две.

Фабула поэмы предельно проста. Некий юноша, имя которого так и остается неизвестным, покидает родину из-за несчастной любви. Корабль, на котором он плыл, терпит крушение, и море выбрасывает юношу на берег. Поднявшись в горы, герой находит приют у пастухов, а на следующий день становится свидетелем сельской свадьбы («Первое одиночество»). Затем вместе с несколькими рыбаками, приглашенными на свадебный пир, он вновь спускается к морю, переправляется в лодке на остров, где живут рыбаки, наблюдает их мирный труд и простые радости и, наконец, присутствует на пышной охоте кавалеров и дам («Второе одиночество»).

Пересказ фабулы, как видим, ничего не объясняет ни в замысле поэмы, ни даже в названии ее. И это естественно, ибо как говорил великий испанский поэт 20 века Федерико Гарсиа Лорка в своей лекции о Гонгоре, «…Гонгора избирает особый, свой тип повествования, скрытого метафорами. И его трудно обнаружить. Повествование преображается, становится как бы скелетом поэмы, окутанным пышной плотью поэтических образов. Пластичность, внутреннее напряжение одинаково в любом месте поэмы; рассказ сам по себе никакой роли не играет, но его невидимая нить придает поэме цельность. Гонгора пишет лирическую поэму невиданных доселе размеров…»