Пять афоризмов, приписываемых Эммануилу Канту — Российская газета

12 февраля 1804 года в возрасте 79 лет в прусском Кенигсберге умер великий немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант.

Кант — энциклопедист и аналитик, философ математического склада, ввел в своей жизни строжайшие правила и жесткий распорядок дня, выкроив, таким образом, время для решения сложнейших интеллектуальных задач.

С детства Кант отличался слабым здоровьем . Он едва не умер при рождении, и всю последующую жизнь боролся с недугами. Однако предпринятая им попытка настроить организм на четкий суточный ритм, коего Кант придерживался всю свою жизнь, оказалась столь успешной, что позволила ученому не только прожить почти до 80 лет, но и до последнего дня оставаться в трезвом уме и ясной памяти.

Вся жизнь отца классической немецкой философии представляет сплошной эксперимент, поставленный гением над самим собой с целью доказать возможность и способность человека влиять на собственную судьбу.

Известно, что Иммануил Кант всю свою жизнь прожил в одном городе — прусском Кенигсберге, практически не покидая его и не уезжая далее 100 километров.

Перу философа принадлежат фундаментальные исследования «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и др. Он много размышлял над тем, что есть мысль, вселенная, этика, Бог. Ему принадлежит множество афоризмов.

Но порой за высказывания великого ученого выдаются мысли, которые принадлежат другим великим людям. Что говорил и не говорил Кант — в подборке «РГ».

1. «Как становятся философами?» — спросил юноша, обратившись к философу. «

А вот Сократ был отцом семейства, а его жена Ксантиппа (Рыжая Лошадь) действительно была одной из причин того, что Сократ искал утешение в философии. Говорят, что у нее был несносный характер и она всегда «пилила» своего умного супруга.

А вот Сократ был отцом семейства, а его жена Ксантиппа (Рыжая Лошадь) действительно была одной из причин того, что Сократ искал утешение в философии. Говорят, что у нее был несносный характер и она всегда «пилила» своего умного супруга.2. Впрочем, несмотря на свой по сути пуританский стиль жизни (на протяжении более чем пятидесяти лет ученый придерживался строгого распорядка дня, просыпался в 5 часов утра, до семи работал, выпивая несколько чашек чая и выкуривая трубку, после завтрака, всегда состоявшего из одних и тех же блюд, следовал в университет, ставший для него родным домом, после лекций возвращался на обед, после которого гулял в одиночестве), Кант много размышлял и о взаимоотношениях полов. Его всегда интересовала загадочная женская душа. Однако он не произносил широкоизвестную сегодня фразу «

Сам же Кант говорил, что «Женщины даже мужской пол делают более утонченным«.

Сам же Кант говорил, что «Женщины даже мужской пол делают более утонченным«.3. «Жить — значит чувствовать«. Известное изречение, которое встречается во многих литературных произведениях. В той или иной мере его интерпретируют герои Горького («Старуха Изергиль») и Шолохова («Тихий Дон»). На самом деле великое изречение звучит так: »

4. Сотворение мира — одна из величайших загадок, которая занимает умы ученых, начиная с древних времен и заканчивая современностью. Не мог остаться в стороне от решения этой задачи и великий немецкий мыслитель.

Кант представляет первоначальное состояние Вселенной, как хаотическое облако разнообразных материальных частиц.

5. «Цель оправдывает средства«- кому только не приписывают это крылатое изречение. Одни утверждают, что она принадлежит итальянскому мыслителю XV-XVI века Никколо Макиавелли. Другие — что французскому математику и философу Паскалю. Третьи — писателю Николаю Островскому. Четвертые — Иммануилу Канту. Кант, будучи, как пишут исследователи его наследия, человеком очень порядочным и добрым, не мог такое утверждать. Напротив, он учил: «

Одни утверждают, что она принадлежит итальянскому мыслителю XV-XVI века Никколо Макиавелли. Другие — что французскому математику и философу Паскалю. Третьи — писателю Николаю Островскому. Четвертые — Иммануилу Канту. Кант, будучи, как пишут исследователи его наследия, человеком очень порядочным и добрым, не мог такое утверждать. Напротив, он учил: «

Между тем

Самое известное изречение Иммануила Канта, характеризующее его прежде всего как высоконравственного человека, звучит так: «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благословением, тем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Нравственный закон Иммануила Канта и ритуал Жоржа Батая: варианты соотнесения

Maxim Goryunov.

Нравственный закон как источник аффекта

У Канта в «Антропологии с прагматической точки зрения» описаны два параллельных ряда аффектов: свойственных человеку как живому существу и свойственых ему как живому существу, наделенному разумом. Благодаря разуму, считает Кант, человеку доступны дополнительные объекты, способные вызвать аффект — мощное эмоциональное переживание, на мгновение отменяющее разум [Кант 2002: 164]. Нравственный закон у нас внутри, звездное небо у нас над головой и тщеславие, которое есть и у зверя, вводят нас в состояние аффекта с равной силой, и это равенство есть невероятная удача, уверяет нас Кант. Благодаря ему у человека есть шанс реализоваться в качестве не-зверя. Если у Декарта разум один на один противостоит аффектам и вынужден прибегать к дрессуре [Декарт 1989: 504], то у Канта разум имеет поддержку со стороны аффектов, существование которых напрямую связано со способностью человека мыслить.

Возвращаясь к вопросу об отношениях разума и чувств: в кантианской логике понятие о моральном действии и восхищение перед ним доступно человеку благодаря разуму. Вместе с тем, с точки зрения выживающего зверя, моральное действие является ошибкой [Кант 2007: 457]. В акте морального поступка человек уклоняется от выживания. Учитывая тот факт, что все живое обречено на выживание, это ошибка и шаг в сторону смерти. Кант предлагает нам увидеть в ошибке намек на нашу исключительность. Человек, выживая, постоянно ошибается, и в этой постоянности, уверяет нас Кант, мы можем разглядеть наше призвание. Ошибка говорит нам о том, что человек связан с природой не как зверь; у человека иное предназначение, более высокое, следование которому как раз и сообщает человеку специфически человеческое, то есть радикально не-звериное достоинство. Предназначение человека — мораль. В морали, в сознательной ошибке, допущенной человеком во имя своей человечности, реализуется стремление к свободе. Зверь реализует свое зверство в выживании, человек реализует человеческое в акте сознательного уклонения от выживания во имя свободы. Сознательно совершая моральный поступок, человек делает ошибку, и эта ошибка, даже сама мечта о ней, уверен Кант, свидетельствует и о нашей исключительности, нашей отдельности от остального живого. Самым ярким примером подобной ошибки является ошибка Иисуса Христа. С точки зрения Канта, восхитительность морального поступка напрямую зависит от размаха урона, нанесенного стремлению выжить.

Кант предлагает нам увидеть в ошибке намек на нашу исключительность. Человек, выживая, постоянно ошибается, и в этой постоянности, уверяет нас Кант, мы можем разглядеть наше призвание. Ошибка говорит нам о том, что человек связан с природой не как зверь; у человека иное предназначение, более высокое, следование которому как раз и сообщает человеку специфически человеческое, то есть радикально не-звериное достоинство. Предназначение человека — мораль. В морали, в сознательной ошибке, допущенной человеком во имя своей человечности, реализуется стремление к свободе. Зверь реализует свое зверство в выживании, человек реализует человеческое в акте сознательного уклонения от выживания во имя свободы. Сознательно совершая моральный поступок, человек делает ошибку, и эта ошибка, даже сама мечта о ней, уверен Кант, свидетельствует и о нашей исключительности, нашей отдельности от остального живого. Самым ярким примером подобной ошибки является ошибка Иисуса Христа. С точки зрения Канта, восхитительность морального поступка напрямую зависит от размаха урона, нанесенного стремлению выжить. Если бы Иисус, как и всякое живое существо, руководствовался логикой выживания, он бы стал правителем и захватил весь мир. Богочеловек, захвативший мир, заслуживает восхищения, но это было бы восхищение в рамках логики выживания. Следуя Канту, оно находилось бы на максимальном удалении от категорического императива. Вместо власти Иисус выбирает путь проповеди и бескорыстного исцеления, отказывается защищать себя от преследования со стороны выживающих людей и в итоге оказывается на кресте. В соответствии с логикой Канта оказаться на кресте, имея возможность навсегда избавить себя от угрозы страданий и смерти, — это и есть та самая идеальная моральная ошибка. Всякое разумное существо, решившее до конца следовать своей разумности и стремлению к свободе, движется в направлении Голгофы. Важно уточнить, что приближение к Голгофе, а также страдания и мучительная смерть не являются целью сами по себе. В них есть смысл до тех пор, пока они являются признаками сознательного и бескорыстного следования требованиям категорического императива.

Если бы Иисус, как и всякое живое существо, руководствовался логикой выживания, он бы стал правителем и захватил весь мир. Богочеловек, захвативший мир, заслуживает восхищения, но это было бы восхищение в рамках логики выживания. Следуя Канту, оно находилось бы на максимальном удалении от категорического императива. Вместо власти Иисус выбирает путь проповеди и бескорыстного исцеления, отказывается защищать себя от преследования со стороны выживающих людей и в итоге оказывается на кресте. В соответствии с логикой Канта оказаться на кресте, имея возможность навсегда избавить себя от угрозы страданий и смерти, — это и есть та самая идеальная моральная ошибка. Всякое разумное существо, решившее до конца следовать своей разумности и стремлению к свободе, движется в направлении Голгофы. Важно уточнить, что приближение к Голгофе, а также страдания и мучительная смерть не являются целью сами по себе. В них есть смысл до тех пор, пока они являются признаками сознательного и бескорыстного следования требованиям категорического императива.

Согласно Канту, страх смерти в нас конкурирует со стремлением к морали как к высшей форме свободы. Мы хотели бы быть моральными, то есть совершать поступки, как будто мы бессмертны и неуязвимы. Другими словами, мы хотели бы быть свободными в своих действиях, подобно авраамическому Богу. В онтологии Фомы Аквинского существует благой Бог, независимый ни от кого. Будучи благим и полным любви, Бог из ничего создает вселенную. Вселенная существует потому, что Бог хочет, чтобы она существовала. В его силах прекратить существование вселенной, вернуть ее в ничто. Степень свободы от требований природы, которую подразумевает кантианское видение морали, сопоставима с божественной, как у Фомы. Для Канта речь идет о наиболее фундаментальном стремлении человека. Уже первый крик новорожденного свидетельствует о жажде свободы и одновременно свидетельствует и о жажде божественности. И в этом смысле кантианское уподобление Богу в акте морального действия, переведенное на язык восточного христианства, может быть интерпретировано как «обожение» — единение с божеством.

Связь предназначения человека со свободой позволяет по-новому взглянуть на описанный Кантом возвышенный аффект, возникающий уже от знакомства с примером морального поступка. Созерцая моральный поступок, человек мечтает вести себя так же свободно, как и Бог. В акте морального поступка он видит явление Бога в себе, что очень близко пониманию «обожения» у восточных христианских мистиков. Отличие христианской мистики, переполненной описаниями аффективных переживаний, связанных с приближением к Богу, от предложенной Кантом заключается в том, что философ обходит стороной вопрос о том, есть ли Бог или его нет. Есть возвышенный аффект, наполняющий нас священным трепетом. Есть разум, благодаря которому возвышенный аффект и трепет стали возможны. Учитывая глубину и мощь переживаний и их схожесть с тем, о чем пишут мистики, мы можем вынести фигуру Бога за скобки. В конечном итоге его может и не быть, но возвышенный аффект в силу специфики устройства человека останется на своем месте. Человек является частью природы, его положение ничем не отличается от положения зверя. Как зверь, живущий среди зверей, человек должен выживать, и отказ от выживания ведет только к смерти. При этом, как утверждает Кант, человек, в силу того что у него нет инстинктов, гарантирующих выживание, вынужден довольствоваться разумом, регулярно ошибающимся. Пока человек остается разумным ошибающимся зверем, ничего не изменится и мораль, как и тщеславие, будет его аффектировать.

Кантианская теория морального поступка также во многом совпадает с христианской теорией чуда. У Канта предназначение человека реализуется в момент осознанного нарушения логики выживания. Безумие и невероятность сознательного нарушения правил выживания, диктуемых картезианским здравым смыслом, как нетрудно заметить, совпадает с христианским представлением о чуде как о божественном вмешательстве в естественный ход вещей. Чудо нарушает логику, заключенную в законах природы. Чудо — уникальное единичное событие, которое, указав на Бога, исчезает, предоставляя природу в распоряжение законов. То же касается и морального поступка: утверждение Канта о том, что поступок, мотивированный категорическим императивом, — это событие, примера которому не было в истории, следует той же логике. Моральный поступок как чудо, как событие, указующее на явление божественного, присутствует и у философа, и у богословов. Разница, повторюсь, в том, что Кант аккуратно исключает фигуру Бога. Согласно ему, положение человека во вселенной таково, что для появления аффекта, равного по силе описанному мистиками, достаточно осознать, насколько опасно стремление к свободе, заложенное в нас.

То же касается и морального поступка: утверждение Канта о том, что поступок, мотивированный категорическим императивом, — это событие, примера которому не было в истории, следует той же логике. Моральный поступок как чудо, как событие, указующее на явление божественного, присутствует и у философа, и у богословов. Разница, повторюсь, в том, что Кант аккуратно исключает фигуру Бога. Согласно ему, положение человека во вселенной таково, что для появления аффекта, равного по силе описанному мистиками, достаточно осознать, насколько опасно стремление к свободе, заложенное в нас.

Стало быть, представление о Боге, доступное нам из рассуждений о категорическом императиве, можно уточнить до следующего: человек, мечтая о моральном поступке, мечтает о степени свободы, равной божественной. Бурный аффект, сопровождающий моральное действие, даже когда о нем просто говорят, равен — если не идентичен — предельным переживаниям мистиков. С точки зрения Канта, чтобы прикоснуться к божественному, следует или совершить моральный поступок, или стать его свидетелем. Возникающие при этом аффекты ни в коем случае не слабее аффектов, свойственных всем живым существам вообще. Переживание морали не уступает по своей интенсивности переживанию страха и гордости. Кроме равноценной интенсивности, уже достаточной для того, чтобы обосновать отказ от участия в традиционных ритуалах, переход на сторону аффектов, связанных с разумом, позволяет человеку исполнить свое предназначение, которое, как уже было указано, состоит в следовании морали.

Возникающие при этом аффекты ни в коем случае не слабее аффектов, свойственных всем живым существам вообще. Переживание морали не уступает по своей интенсивности переживанию страха и гордости. Кроме равноценной интенсивности, уже достаточной для того, чтобы обосновать отказ от участия в традиционных ритуалах, переход на сторону аффектов, связанных с разумом, позволяет человеку исполнить свое предназначение, которое, как уже было указано, состоит в следовании морали.

Как мы видим, переход к разумным аффектам является скорее не революционным ходом, а коррекционным. Благодаря ему архитектура эмоций в диапазоне от слабейших до предельных остается прежней. Кант не умертвляет чувства, не покушается на их архитектуру. Иерархия эмоций, которую Кант обнаруживал у религиозного человека, была не случайностью, обусловленной культурой, а закономерностью, обусловленной антропологией. Человек устроен таким образом, что аффективные переживания для него неизбежны. Предлагаемая Кантом корректировка состоит в следующем: раз уж аффект неизбежен, то пусть он будет союзником разума, а не противником. Пусть мораль как источник аффектов заменит нам наши тщеславие и гнев, станет источником подлинно возвышенных и подлинно человеческих поступков. Аффекты, связанные с религиозным ритуалом, поскольку они происходят не из разума, а из чувств, не являются человеческими и должны быть исключены, что логично. Кант предлагает отделить разумные аффекты от чувственных, как зерна от плевел, ни в коем случае не покушаясь на аффекты как таковые.

Пусть мораль как источник аффектов заменит нам наши тщеславие и гнев, станет источником подлинно возвышенных и подлинно человеческих поступков. Аффекты, связанные с религиозным ритуалом, поскольку они происходят не из разума, а из чувств, не являются человеческими и должны быть исключены, что логично. Кант предлагает отделить разумные аффекты от чувственных, как зерна от плевел, ни в коем случае не покушаясь на аффекты как таковые.

Ритуал как источник аффекта

Батай был согласен с общим просвещенческим тезисом о том, что человек выделен из природы и не способен находиться в ней в роли животного, «как вода в воде» [Батай 2006: 58–59]. Он согласен и с тем, что разум не равноценен инстинкту. При этом, в отличие от Канта, Батай не видит в слабости разума намека на иное предназначение, возвышающее человека над природой. Он не считает, что человек, получив в свое распоряжение разум, вместе с ним получил достойную стремления цель. Разум как несовершенная замена инстинкта просто усложняет выживание. Человек выживает, как и остальное живое, но у него нет инстинктов, автоматически приводящих к общей для всего живого цели. Ему сложнее, чем остальным зверям, и на этом отличия завершаются.

Человек выживает, как и остальное живое, но у него нет инстинктов, автоматически приводящих к общей для всего живого цели. Ему сложнее, чем остальным зверям, и на этом отличия завершаются.

В трактовке Батая благодаря разуму человек изъят из природы и страдает от этого [Батай 1997: 168–169]. Человек ищет дорогу обратно, желая снова стать частью природы, «водой в воде», как и всякое живое. Ищет при помощи разума, то есть, другими словами, разум ищет пути отмены себя, хотя бы временной. В логике Батая, отмена никогда не бывает окончательной, как и ослабление контроля, на котором настаивал Фрейд. Из этого поиска пути обратно в лоно природы — надо заметить, абсолютно терапевтического — и происходят религия и ритуал, в которых, по мысли Батая, разум обрел средство самоотрицания. Разуму нужен ритуал, чтобы на время избавиться от самого себя и вернуться в блаженное природное состояние, в котором человек пребывал до того, как стал человеком.

Видя в ритуалах способ достижения этого блаженного состояния, Батай оценивает их в зависимости от силы, с которой они отрицают разум, и приходит к выводу, что наиболее сильными являются первобытные ритуалы, а наиболее слабыми — ритуалы, используемые в современном ему христианском мире [Батай 2006: 246]. Следовательно, человек, желающий истинного блаженства, должен прибегать к первым и избегать вторых. Батай связывает первобытность с предельной чувственной экзальтацией, с нарушением табу и трансгрессивным переходом границ, установленных обществом. В последнем случае он очевидно следует за мыслью Фрейда, указывая на зависимость интенсивности переживания от дистанции: чем ближе к нарушению запрета, тем интенсивней переживание. Табу в данном случае производно от разума: если бы не было разума, не было бы и табу, как их нет у зверей, живущих инстинктами. Атакуя табу, человек атакует разум. Преодолевая табу, оказываясь по ту сторону рационального самосбережения, продиктованного себялюбием, человек ведет себя неразумно. Ритуальное нарушение запрета поражает разум, аффектирует его, тем самым позволяя человеку в кратчайший миг аффекта ощутить себя каплей воды в воде, окунуться с головой в природное блаженство.

Следовательно, человек, желающий истинного блаженства, должен прибегать к первым и избегать вторых. Батай связывает первобытность с предельной чувственной экзальтацией, с нарушением табу и трансгрессивным переходом границ, установленных обществом. В последнем случае он очевидно следует за мыслью Фрейда, указывая на зависимость интенсивности переживания от дистанции: чем ближе к нарушению запрета, тем интенсивней переживание. Табу в данном случае производно от разума: если бы не было разума, не было бы и табу, как их нет у зверей, живущих инстинктами. Атакуя табу, человек атакует разум. Преодолевая табу, оказываясь по ту сторону рационального самосбережения, продиктованного себялюбием, человек ведет себя неразумно. Ритуальное нарушение запрета поражает разум, аффектирует его, тем самым позволяя человеку в кратчайший миг аффекта ощутить себя каплей воды в воде, окунуться с головой в природное блаженство.

Очевидно, что Кант двигался в противоположном направлении: он отказывался от ритуала и выступал против первобытных оргий, превращающих людей в зверей, считая, что истинное призвание человека связано со следованием морали. Опять же, кантианский нравственный закон и его строгость в переводе на язык Батая совпадают с логикой табу. При близком рассмотрении категорический императив радикально противоположен табу. В фундаменте табу лежит экономическая и политическая логика, нацеленная на сбережение жизни. Нет никаких сомнений в том, что урон, наносимый человеку табу, огромен, и неврозы, описанные Фрейдом, свидетельствуют об этом. С другой стороны, следует понимать, что в случае с табу речь идет о малом уроне, наносимом для того, чтобы избежать смертельного урона. Урон табу — это сберегающий урон, нанесенный себе во имя себялюбия. Если вспомнить, насколько щепетилен был Кант в вопросе выбора мотивации для нравственного поступка, станет очевидно, насколько логика табу не совпадает с логикой категорического императива. С точки зрения философа, табу не хватает бескорыстности. Существование табу обусловлено природой, оно является решением задачи выживания для существа, чье сексуальное влечение не ограничено жесткими рамками инстинкта.

Опять же, кантианский нравственный закон и его строгость в переводе на язык Батая совпадают с логикой табу. При близком рассмотрении категорический императив радикально противоположен табу. В фундаменте табу лежит экономическая и политическая логика, нацеленная на сбережение жизни. Нет никаких сомнений в том, что урон, наносимый человеку табу, огромен, и неврозы, описанные Фрейдом, свидетельствуют об этом. С другой стороны, следует понимать, что в случае с табу речь идет о малом уроне, наносимом для того, чтобы избежать смертельного урона. Урон табу — это сберегающий урон, нанесенный себе во имя себялюбия. Если вспомнить, насколько щепетилен был Кант в вопросе выбора мотивации для нравственного поступка, станет очевидно, насколько логика табу не совпадает с логикой категорического императива. С точки зрения философа, табу не хватает бескорыстности. Существование табу обусловлено природой, оно является решением задачи выживания для существа, чье сексуальное влечение не ограничено жесткими рамками инстинкта. Категорический императив, в свою очередь, идет наперекор логике выживания. Если бы Кант допускал существование шкалы моральности, она возрастала бы по мере удаления от логики выживания. Уважение к морали, которое, с его точки зрения, настолько ценно, что превосходит любые остальные разумные аффекты, включая изумление, переполнено радостью освобождения от давления со стороны этой логики. Часто упоминаемое звездное небо и восхищение им в связке с категорическим императивом отсылают к свободе. Можно ли сравнить степень запрета, присвоенную Фрейдом табу, со звездным небом? Восхитительность внутреннего нравственного закона, о которой пишет Кант, противопоставлена запрету. Как бы парадоксально это ни звучало, но в этом пафос кантианской морали, очевидно, совпадает с пафосом ритуального преодолении табу у Батая. Суть в том, что табу защищает себялюбие, а мораль наносит ему урон. Или, яснее — табу защищает человека от опасности, исходящей от безудержной человеческой сексуальности, с той же степенью надежности, что и здравый смысл защищает человека от обаяния морали и стоящей за ней свободы.

Категорический императив, в свою очередь, идет наперекор логике выживания. Если бы Кант допускал существование шкалы моральности, она возрастала бы по мере удаления от логики выживания. Уважение к морали, которое, с его точки зрения, настолько ценно, что превосходит любые остальные разумные аффекты, включая изумление, переполнено радостью освобождения от давления со стороны этой логики. Часто упоминаемое звездное небо и восхищение им в связке с категорическим императивом отсылают к свободе. Можно ли сравнить степень запрета, присвоенную Фрейдом табу, со звездным небом? Восхитительность внутреннего нравственного закона, о которой пишет Кант, противопоставлена запрету. Как бы парадоксально это ни звучало, но в этом пафос кантианской морали, очевидно, совпадает с пафосом ритуального преодолении табу у Батая. Суть в том, что табу защищает себялюбие, а мораль наносит ему урон. Или, яснее — табу защищает человека от опасности, исходящей от безудержной человеческой сексуальности, с той же степенью надежности, что и здравый смысл защищает человека от обаяния морали и стоящей за ней свободы. Эти два запрета — на беспорядочную мораль и беспорядочную сексуальность — направлены в разные стороны. Запрет, который здравый смысл налагает на мораль, оберегает человека от того, чтобы стать Иисусом Христом, распятым на кресте в результате отказа следовать своему себялюбию. Запрет, налагаемый табу на сексуальность, защищает человека от участи Дон Жуана, лишенного жизни за неспособность сдерживать свои сексуальные порывы. Кантианская мораль ведет к крестным мукам и бесславной смерти, принципиально не гарантируя воскресения и вечной блаженной жизни взамен. Мы можем предположить, что подобного рода гарантии, с точки зрения философа, перевели бы поступок, совершенный себе в ущерб, из моральных в корыстные. Табу удаляет человека от опасностей, связанных с жизнью Дон Жуана, принуждает его так упорядочить свое влечение, чтобы оказаться на месте первосвященника.

Эти два запрета — на беспорядочную мораль и беспорядочную сексуальность — направлены в разные стороны. Запрет, который здравый смысл налагает на мораль, оберегает человека от того, чтобы стать Иисусом Христом, распятым на кресте в результате отказа следовать своему себялюбию. Запрет, налагаемый табу на сексуальность, защищает человека от участи Дон Жуана, лишенного жизни за неспособность сдерживать свои сексуальные порывы. Кантианская мораль ведет к крестным мукам и бесславной смерти, принципиально не гарантируя воскресения и вечной блаженной жизни взамен. Мы можем предположить, что подобного рода гарантии, с точки зрения философа, перевели бы поступок, совершенный себе в ущерб, из моральных в корыстные. Табу удаляет человека от опасностей, связанных с жизнью Дон Жуана, принуждает его так упорядочить свое влечение, чтобы оказаться на месте первосвященника.

В отличие от Батая, предлагающего вернуться к звериному состоянию, Кант предлагает бежать от него прочь. Созерцание возвышенных объектов — гор, океана, небосвода — служит ему для того, чтобы разум, придя в восхищение, напомнил себе о собственной инаковости. Созерцаемая природа не зовет человека слиться с ней, как об этом пишет Батай. Движение, которое Кант считает естественным результатом созерцания, имеет противоположную направленность. В его теории человеку следует наблюдать математически и динамически возвышенные объекты с тем, чтобы нагнетать в себе сознание собственной исключенности из природы. Батай видит в дистанции между человеком и природой источник страдания, в то время как Кант видит залог наивысшего наслаждения, сродни священному трепету, переживаемому мистиками в момент единения с божеством. Батай требует сократить эту дистанцию вплоть до слияния. Кант же, сохраняя верность просвещенческому культу разума, призывает ее увеличивать, стремясь уйти от природы. В теории Канта осознание своей исключенности ценно потому, что помогает человеку укрепиться в мысли о своем высшем предназначении, которая, в свою очередь, должна ему помочь выйти за рамки здравого смысла и совершить моральный поступок.

Созерцаемая природа не зовет человека слиться с ней, как об этом пишет Батай. Движение, которое Кант считает естественным результатом созерцания, имеет противоположную направленность. В его теории человеку следует наблюдать математически и динамически возвышенные объекты с тем, чтобы нагнетать в себе сознание собственной исключенности из природы. Батай видит в дистанции между человеком и природой источник страдания, в то время как Кант видит залог наивысшего наслаждения, сродни священному трепету, переживаемому мистиками в момент единения с божеством. Батай требует сократить эту дистанцию вплоть до слияния. Кант же, сохраняя верность просвещенческому культу разума, призывает ее увеличивать, стремясь уйти от природы. В теории Канта осознание своей исключенности ценно потому, что помогает человеку укрепиться в мысли о своем высшем предназначении, которая, в свою очередь, должна ему помочь выйти за рамки здравого смысла и совершить моральный поступок.

Несмотря на диаметральную противоположность теорий, следует заметить, что обе они стоят на общем фундаменте. Кант и Батай согласны в том, что человек — это смертный зверь, лишенный инстинктов, но наделенный разумом. Последнее устанавливает, как им кажется, непреодолимый барьер между человеком и природой. Ни у кого из них не вызывает сомнения уникальность разума, делающая уникальным человека как его носителя. Разум исключает человека из природы, ставит его отдельно и изолирует, не давая вернуться обратно. Главное отличие концепций в отношении к этой исключенности. Батай предлагает человеку стать зверем, испытав аффект, инициированный ритуалом; Кант предлагает на волне восхищения нравственным поступком преодолеть в себе звериное начало и окончательно стать человеком: единственным и исключительным существом, способным нанести урон своему себялюбию во имя свободы. Важно отметить, что и Батай, и Кант в конечном итоге предлагают свое видение счастья. Кант считает, что человек будет счастлив, как никогда, совершив моральный поступок. Батай настаивает на том, что счастье связано с ритуализированным нарушением морали, когда человек, потеряв себя в аффекте, на некоторое время становится зверем.

Кант и Батай согласны в том, что человек — это смертный зверь, лишенный инстинктов, но наделенный разумом. Последнее устанавливает, как им кажется, непреодолимый барьер между человеком и природой. Ни у кого из них не вызывает сомнения уникальность разума, делающая уникальным человека как его носителя. Разум исключает человека из природы, ставит его отдельно и изолирует, не давая вернуться обратно. Главное отличие концепций в отношении к этой исключенности. Батай предлагает человеку стать зверем, испытав аффект, инициированный ритуалом; Кант предлагает на волне восхищения нравственным поступком преодолеть в себе звериное начало и окончательно стать человеком: единственным и исключительным существом, способным нанести урон своему себялюбию во имя свободы. Важно отметить, что и Батай, и Кант в конечном итоге предлагают свое видение счастья. Кант считает, что человек будет счастлив, как никогда, совершив моральный поступок. Батай настаивает на том, что счастье связано с ритуализированным нарушением морали, когда человек, потеряв себя в аффекте, на некоторое время становится зверем. Кант видит истинное счастье в удалении человеческой природы от звериной, Батай — в слиянии.

Кант видит истинное счастье в удалении человеческой природы от звериной, Батай — в слиянии.

Картина аморальности и безжалостности природы, на которую изредка ссылается Кант [Кант 2007: 457], во многом совпадает с картиной, описанной Дарвином в его теории естественного отбора и Мальтусом в теории перенаселения. Человек, решивший жить морально, на самом деле решает предать себя смерти — в этом пафос Канта и основа его представления о величии морального поступка и человека, решившегося на него. В этом месте очевидна параллель между моральным человеком Канта и фигурой Иисуса Христа — самого известного примера следования морали, чья мучительная смерть стала прямым следствием решения следовать категорическому императиву вопреки требованиям самосохранения [Жирар 2010б: 181].

Как ни странно, Батай, двигаясь в противоположную сторону от Канта, также говорит об опасности. Согласно теории Фрейда, на которую всецело полагается Батай, существование табу обусловлено опасностью неудержимого влечения. Влечение, свободно направляющее волю, ведет к смерти, и отсюда возникает система запретов и ритуалов, оформляющих их [Жирар 2010а: 137]. Запрет на сексуальность продиктован положением человека в космосе и в этом смысле идентичен негласному запрету на излишнюю моральность, о котором так много сожалеет Кант. В этом смысле стремление к морали схоже со стремлением к сексуальному удовольствию. Влечение не знает ограничения, поскольку не связано властью инстинкта. Вместо инстинкта им руководит разум, что, по мнению Канта, крайне ненадежно, а по мнению Батая — губительно. Мораль тоже является следствием разумности человека. Таким образом, разум, замещая собой инстинкты, становится причиной как морали, так и безграничного человеческого влечения. Кроме прямой и косвенной зависимости от разумности, мораль и влечение объединены смертоносностью. Беспорядочная сексуальность и беспорядочная моральность, игнорируя фундаментальный конфликт между человеком и природой, неизменно ведут к смерти, и в этом смысле мы можем говорить о перекличке между ними.

Влечение, свободно направляющее волю, ведет к смерти, и отсюда возникает система запретов и ритуалов, оформляющих их [Жирар 2010а: 137]. Запрет на сексуальность продиктован положением человека в космосе и в этом смысле идентичен негласному запрету на излишнюю моральность, о котором так много сожалеет Кант. В этом смысле стремление к морали схоже со стремлением к сексуальному удовольствию. Влечение не знает ограничения, поскольку не связано властью инстинкта. Вместо инстинкта им руководит разум, что, по мнению Канта, крайне ненадежно, а по мнению Батая — губительно. Мораль тоже является следствием разумности человека. Таким образом, разум, замещая собой инстинкты, становится причиной как морали, так и безграничного человеческого влечения. Кроме прямой и косвенной зависимости от разумности, мораль и влечение объединены смертоносностью. Беспорядочная сексуальность и беспорядочная моральность, игнорируя фундаментальный конфликт между человеком и природой, неизменно ведут к смерти, и в этом смысле мы можем говорить о перекличке между ними. Трансгрессия, о которой говорит Батай, может быть понята и как урон, наносимый самому себе [Танатография 1994: 117]. Сексуальное удовольствие, несмотря на кажущуюся связь с себялюбием, на самом деле, следуя логике Фрейда и Батая, скорее ему противопоставлено. Себялюбие требует самосохранения и, следовательно, требует упорядочивания. Себялюбие лимитирует сексуальное удовлетворение, попутно рождая пресловутые неврозы. Очевидно, что такому же ограничению подвергается и стремление к морали, чья способность к аффектации, если верить Канту, вполне сопоставима со способностью к аффектации, свойственной влечению. Стало быть, аморальность человека, предписываемая ему картезианским здравым смыслом, равна сексуальной неудовлетворенности, навязываемой человеку культурой. И там, и там речь идет о фундаментальных стремлениях, присущих человеку. Используя язык Фрейда, возможно говорить об алхимии эмоций, рожденной регулированием влечения к морали, и неврозах, следующих из этого регулирования. Там, куда Батай вслед за Фрейдом помещает вытесненную сексуальность, должны находиться и неудовлетворенное желание испытать уважение, и восторг от поступка, наносящего урон себялюбию.

Трансгрессия, о которой говорит Батай, может быть понята и как урон, наносимый самому себе [Танатография 1994: 117]. Сексуальное удовольствие, несмотря на кажущуюся связь с себялюбием, на самом деле, следуя логике Фрейда и Батая, скорее ему противопоставлено. Себялюбие требует самосохранения и, следовательно, требует упорядочивания. Себялюбие лимитирует сексуальное удовлетворение, попутно рождая пресловутые неврозы. Очевидно, что такому же ограничению подвергается и стремление к морали, чья способность к аффектации, если верить Канту, вполне сопоставима со способностью к аффектации, свойственной влечению. Стало быть, аморальность человека, предписываемая ему картезианским здравым смыслом, равна сексуальной неудовлетворенности, навязываемой человеку культурой. И там, и там речь идет о фундаментальных стремлениях, присущих человеку. Используя язык Фрейда, возможно говорить об алхимии эмоций, рожденной регулированием влечения к морали, и неврозах, следующих из этого регулирования. Там, куда Батай вслед за Фрейдом помещает вытесненную сексуальность, должны находиться и неудовлетворенное желание испытать уважение, и восторг от поступка, наносящего урон себялюбию.

В логике выживания и смертности, переступая через табу, человек сам и добровольно ставит себя под удар, рискуя лишиться жизни. Мы помним, что в случае морального поступка этот выход за рамки, гарантирующие безопасность, пробуждал в человеке аффект изумления, переходящий в восхищение и священный трепет. Сексуальная перверсия тоже подвергает жизнь риску. В этом смысле можно говорить о трансгрессивности категорического императива. И мораль, и нарушение табу отрицают границы между опасным поведением и безопасным. Насколько священный трепет Канта связан с умиранием, настолько и предельная аффектирующая сознание сексуальность намекает на смерть. Оба стремления оказываются выражением первейшего стремления человека: стремления ускользнуть от принуждения.

Трансгрессивность морали, о которой умалчивает Батай, открывает перед нами новые перспективы. Кант предполагает, что Бог вполне может существовать. Точка зрения Батая схожа. В теории Батая переживание божества связано с участием в ритуале и немыслимо вне его. Кант связывает существование Бога с набором представлений, свойственных разуму и немыслимых вне его. Ритуал у Батая и разум у Канта производят переживание присутствия Бога, оставляя открытым вопрос о том, есть ли он на самом деле. Соответственно, радикально меняется фон: место вездесущего Бога авраамических религий занимает смерть, существование которой неоспоримо и ужасно. Человек Батая и человек Канта живут в мире, окруженном смертью. Действия, которые совершают человек Канта и человек Батая, — это, прежде всего, действия смертного, рискующего расстаться с жизнью. Человек обречен на смерть, и единственное, что способно уберечь его от преждевременной смерти, — жесткое с переходом в жесточайшее табуирование сексуальности и морали. Или, если быть точнее, табуирование стремления к свободе, дающего о себе знать, как было сказано выше, уже в первом крике новорожденного. Смерть как фон проясняет рассуждения Батая о слиянии с природой и рассуждения Канта о моральном поступке. Теории предлагают смертному человеку две радикально отличные друг от друга стратегии приближения к смерти: нарушение правил в ущерб себялюбию и соблюдение правил в ущерб ему же.

Кант связывает существование Бога с набором представлений, свойственных разуму и немыслимых вне его. Ритуал у Батая и разум у Канта производят переживание присутствия Бога, оставляя открытым вопрос о том, есть ли он на самом деле. Соответственно, радикально меняется фон: место вездесущего Бога авраамических религий занимает смерть, существование которой неоспоримо и ужасно. Человек Батая и человек Канта живут в мире, окруженном смертью. Действия, которые совершают человек Канта и человек Батая, — это, прежде всего, действия смертного, рискующего расстаться с жизнью. Человек обречен на смерть, и единственное, что способно уберечь его от преждевременной смерти, — жесткое с переходом в жесточайшее табуирование сексуальности и морали. Или, если быть точнее, табуирование стремления к свободе, дающего о себе знать, как было сказано выше, уже в первом крике новорожденного. Смерть как фон проясняет рассуждения Батая о слиянии с природой и рассуждения Канта о моральном поступке. Теории предлагают смертному человеку две радикально отличные друг от друга стратегии приближения к смерти: нарушение правил в ущерб себялюбию и соблюдение правил в ущерб ему же. В обоих случаях человеку предписывают приблизиться к границе, отделяющей живое от неживого. Цель этого приближения — аффективные переживания, наполняющие разум смыслами сразу после того, как аффект рассеется. Речь идет о том, чтобы приблизиться к указанной черте и обрести силы для того, чтобы не перешагнуть через нее. В конечном итоге маятниковое приближение к смерти и удаление от нее позволяют человеку удовлетворить жажду осмысленности собственного существования.

В обоих случаях человеку предписывают приблизиться к границе, отделяющей живое от неживого. Цель этого приближения — аффективные переживания, наполняющие разум смыслами сразу после того, как аффект рассеется. Речь идет о том, чтобы приблизиться к указанной черте и обрести силы для того, чтобы не перешагнуть через нее. В конечном итоге маятниковое приближение к смерти и удаление от нее позволяют человеку удовлетворить жажду осмысленности собственного существования.

Отдельно стоит указать на описание страха смерти у обоих авторов. Кант заявляет, что моральный поступок редок и что вместо морального поступка человек предпочитает довольствоваться примерами моральных поступков, взятых из назидательной литературы. Это можно сопоставить с воображением сексуальных перверсий, описанных Батаем. Сексуальная перверсия, поскольку она опасна в не меньшей степени, чем моральный поступок, тоже редка и невозможна, и отсюда, к примеру, участие Батая в издании де Сада и работа над краткой биография Жиля де Ре. Оба перверта, де Сад и де Ре, совершили невозможное: разрешили себе сексуальную распущенность. Их пример, созерцание сюжетов, связанных с ними, вдохновлял Батая в том же смысле, что примеры мужества у Канта. Если Кант рекомендует возбуждать свои чувства примерами мужества, то Батай выходит из себя, медитируя над примерами перверсий и взаимного пожирания людей, утративших разум. Оба философа предлагают возвышающий аффект на роль ответа на «проклятые вопросы», дублируя тем самым религиозную картину мира. Как следует из рассуждений Канта о порядке мотивации морального поступка, простого теоретического утверждения о том, что человек, как разумное существо, обязан следовать за категорическим императивом, недостаточно. Поступок совершается не механически вслед за осознанием, достигнутым в ходе индуктивного и дедуктивного поиска, а на волне аффекта, сопутствующего осознанию. Собственно, все теоретизирование Канта об аффекте можно свести к поиску варианта осознания, гарантирующего высокую волну аффекта.

Оба перверта, де Сад и де Ре, совершили невозможное: разрешили себе сексуальную распущенность. Их пример, созерцание сюжетов, связанных с ними, вдохновлял Батая в том же смысле, что примеры мужества у Канта. Если Кант рекомендует возбуждать свои чувства примерами мужества, то Батай выходит из себя, медитируя над примерами перверсий и взаимного пожирания людей, утративших разум. Оба философа предлагают возвышающий аффект на роль ответа на «проклятые вопросы», дублируя тем самым религиозную картину мира. Как следует из рассуждений Канта о порядке мотивации морального поступка, простого теоретического утверждения о том, что человек, как разумное существо, обязан следовать за категорическим императивом, недостаточно. Поступок совершается не механически вслед за осознанием, достигнутым в ходе индуктивного и дедуктивного поиска, а на волне аффекта, сопутствующего осознанию. Собственно, все теоретизирование Канта об аффекте можно свести к поиску варианта осознания, гарантирующего высокую волну аффекта. Предельное переживание, пробужденное благодаря одной из описанных нами методик, должно вдохновить на шаг по ту сторону здравого смысла и себялюбия. То, что простой ссылки на очевидность недостаточно, прямо свидетельствует о мотивационной нищете теории и о необходимости дополнения ее мировоззрением. Последнее отличается от теории своей ориентацией не на пунктуальную точность истины, а на мотивацию. Вместе с тем важна предельная щепетильность Канта касательно порядка мотивации: мотивация необходима, но должна, считает Кант, следовать строго в рамках, выгодных разуму и морали, что косвенно указывает на просвещенческий романтизм Канта.

Предельное переживание, пробужденное благодаря одной из описанных нами методик, должно вдохновить на шаг по ту сторону здравого смысла и себялюбия. То, что простой ссылки на очевидность недостаточно, прямо свидетельствует о мотивационной нищете теории и о необходимости дополнения ее мировоззрением. Последнее отличается от теории своей ориентацией не на пунктуальную точность истины, а на мотивацию. Вместе с тем важна предельная щепетильность Канта касательно порядка мотивации: мотивация необходима, но должна, считает Кант, следовать строго в рамках, выгодных разуму и морали, что косвенно указывает на просвещенческий романтизм Канта.

Батай и Кант отрицали современные им культы, предлагая взамен проекты своих. Отрицание культов аргументировалось тем, что они не могут дать ответ на вопрос, зачем следует длить существование, которое в конечном итоге все равно оборвется. Ответ, о котором в данном случае идет речь, если пользоваться словарем Просвещения, относится не столько к сфере разума, сколько к чувствам. Он должен оживлять чувства, усиливать способность к действию. Батай заявляет об этом прямо, Кант — со множеством оговорок, жестко отличая священный трепет, связанный с моралью, от любого другого сильного переживания.

Он должен оживлять чувства, усиливать способность к действию. Батай заявляет об этом прямо, Кант — со множеством оговорок, жестко отличая священный трепет, связанный с моралью, от любого другого сильного переживания.

Библиография / Reference

[Батай 1997] — Батай Ж. Внутренний опыт / Пер. с фр., послесл. и коммент. С.Л. Фокина. СПб.: Axioma / МИФРИЛ, 1997.

(Bataille G. L’Expérience intérieure. Saint Peterburg, 1997. — In Russ.)

[Батай 2006] — Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология / Пер. с фр. Сост. С.И. Зенкин. М.: Ладомир, 2006.

(Bataille G. La Part maudite. Moscow, 2006. — In Russ.)

[Декарт 1989] — Декарт Р. Сочинения. В 2 т. / Пер. с лат. и франц. Т. 1. М.: Мысль, 1989.

(Descartes R. Sochineniya. Moscow, 1989.)

[Жирар 2010а] — Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Григория Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Насилие и священное / Пер. с фр. Григория Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

(Girard R. La violence et le sacré. Moscow, 2010. — In Russ.)

[Жирар 2010б] — Жирар Р. Козел отпущения / Пер. с фр. Григория Дашевского; Предисл. А. Эткинда. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010.

(Girard R. Le Bouc Emissaire. Saint Petersburg, 2010. — In Russ.)

[Кант 2002] — Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. СПб.: Наука, 2002.

(Kant I. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Saint Petersburg, 2002. — In Russ.)

[Кант 2007] — Кант И. Критика практического разума. СПб.: Наука, 2007.

(Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Saint-Petersburg, 2007. — In Russ.)

[Танатография 1994] — Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Пер. с фр. М.: МИФРИЛ, 1994.

(Tanatografiya Erosa. Zhorzh Batay i frantsuzskaya mysl’ serediny XX veka. Moscow, 1994.)

Коперниканский переворот в философии, совершенный Кантом. Кантовское понимание предмета философии.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимостьКант (1724-1804) родился, учился и умер в г. Кенигсберге (Калининград). Свою должность (профессора) он занимал с высочайшего соизволения Елизаветы Петровны, следовательно, мы можем считать его русским философом (Восточная Пруссия была негласно под протекторатом России). В конце жизни Кант — ректор Кенигсбергского университета.

Творчество Канта — 2 периода:

1. Докритический.

2. Критический («Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения»).

Эволюционный подход в ранних работах Канта.

В докритический период Кант — последователь Лейбница-Вольфианской философии, которую он сам называл догматической: утверждение абсолютных предметов, отправляясь от интуиции (бог, душа).

Чем прославился Кант в докритический период:

1. Первая космогоническая система Канта-Лапласа.

2. Причины остановки вращения Луны.

3. Причины замедления вращения Земли.

4. Приливы и отливы

Коперниканский переворот в философии, совершенный Кантом.

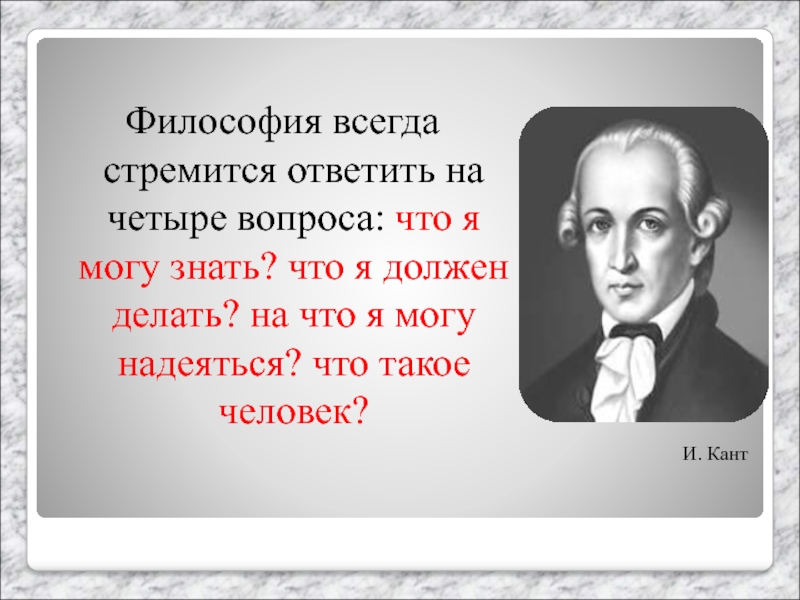

Кант совершил коперниканский переворот: от внешнего мира — к человеку. Благодаря Канту предметами философии становятся общество, культура, история, человек. Если до Канта предметом философии был мир, то Кант смещает интерес на человека. Человек — первый и единственный предмет философии и философствования. «Философия — наука об отношении всякого разума к конечной цели человеческого разума».

Человек — первый и единственный предмет философии и философствования. «Философия — наука об отношении всякого разума к конечной цели человеческого разума».

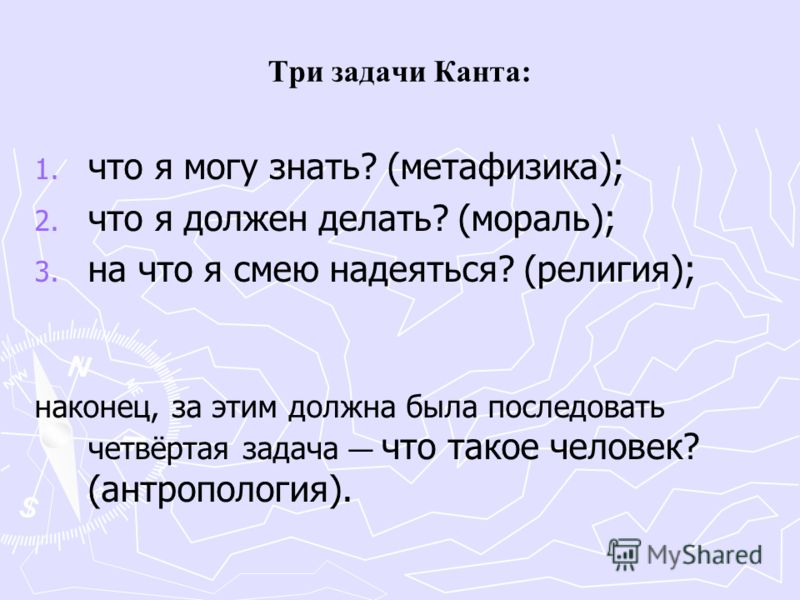

Философию можно подвести под следующие вопросы:

1. Что я могу знать? (разум)

2. Что я должен делать? (этика)

3. На что я смею надеяться? (религия)

4. Что такое человек?

В сущности 3 первых вопроса можно свести к последнему.

Ответ: человек – строитель культуры. Каркас человека состоит из 3-х способностей:

1. Познавательная способность, которую мы прилагаем к природе (рассудок, логика, наука, размышление, основанное на фактах).

2. Практическая способность (способность желания, нравственная способность) имеет дело с тем, что должно быть.

3. Эстетическая способность

Человек для себя – последняя цель. Цель человека – самоосуществление. Долженствование – атрибутивный признак человека. Человек — это существо, которое всегда должно. «Ты должен Þ ты можешь». Люди, зацикленные на первой способности, этого не понимают. Первая способность — это закономерность; Вторая — это конечная цель, идеал. Благодаря своему Я человек и есть личность.

Человек — это существо, которое всегда должно. «Ты должен Þ ты можешь». Люди, зацикленные на первой способности, этого не понимают. Первая способность — это закономерность; Вторая — это конечная цель, идеал. Благодаря своему Я человек и есть личность.

Три максимы мыслящего человека:

1. Думать самому. Любое принуждение минимизирует человеческое в человеке.

2. Мыслить себя в общении с людьми на месте любого другого.

3. Всегда мыслить в согласии с самим собой.

Загадками является мир, в котором живет человек и сам человек. «Две вещи вызывают восхищение: звездное небо надо мною и нравственный закон во мне».

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к

профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные

корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

показывать: 10255075100200 21—30 из 159

Психическая болезнь начала XXI века

прямая ссылка 18 ноября 2009 | 18:48

прямая ссылка 19 октября 2009 | 22:12

прямая ссылка 30 января 2010 | 12:44

Лекарство от скуки.

прямая ссылка 15 октября 2009 | 18:18

Космос и Дэнис Куэйд.

прямая ссылка 09 ноября 2009 | 22:33

Космический ужас с приятным послевкусием.

прямая ссылка 03 февраля 2010 | 18:39

Симптомы Пандорума

прямая ссылка 13 ноября 2009 | 23:29

прямая ссылка 21 октября 2009 | 06:55

‘спасибо, порадовали’

прямая ссылка 21 октября 2009 | 23:41

Очередной приятный сюрприз!

прямая ссылка 19 октября 2009 | 02:43показывать: 10255075100200 21—30 из 159 |

HORIZON

Международный академический журнал «Horizon. Феноменологические исследования» издается при Институте философии Санкт-Петербургского государственного университета и при участии Центрального европейского института философии при Карловом Университете и Институте философии Чешской Академии Наук в формате научного рецензируемого периодического издания с 2012 года. Журнал выходит два раза в год, все материалы проходят процедуру рецензирования и экспертного отбора.

Феноменологические исследования» издается при Институте философии Санкт-Петербургского государственного университета и при участии Центрального европейского института философии при Карловом Университете и Институте философии Чешской Академии Наук в формате научного рецензируемого периодического издания с 2012 года. Журнал выходит два раза в год, все материалы проходят процедуру рецензирования и экспертного отбора.

Издание рассчитано как на специалистов в области феноменологии и философской герменевтики, так и на широкий круг читателей, имеющих интерес к актуальной философской ситуации.

Целью журнала является формирование и поддержание общего коммуникативного пространства для исследователей, работающих сегодня в области феноменологии и близких к ней философских направлений.

Структура журнала «Horizon. Феноменологические исследования»:

Первый раздел — «Исследования» — содержит в себе оригинальные авторские статьи. Журнал публикует только оригинальные исследования и статьи. В данном разделе материалы публикуются не только на русском, но также и на английском, немецком и французском языках без перевода. Редколлегия просит авторов, предоставляющих свои материалы на английском, немецком или французском языках присылать их уже в прошедшем корректировку у носителя соответствующего языка виде.

Журнал публикует только оригинальные исследования и статьи. В данном разделе материалы публикуются не только на русском, но также и на английском, немецком и французском языках без перевода. Редколлегия просит авторов, предоставляющих свои материалы на английском, немецком или французском языках присылать их уже в прошедшем корректировку у носителя соответствующего языка виде.

Второй раздел — «Переводы и комментарии» — представляет вниманию читателя переводы фрагментов текстов классиков или наиболее видных современных представителей феноменологического направления, а также философских направлений, близких к нему. Тексты переводов, как правило, сопровождаются экзегетическими комментариями. Цель данного раздела — обсудить главным образом малознакомые широкому читателю архивные документы, а также исследования, очерки, эссе авторов, вошедших в галерею мировой науки и философии. Публикация всех переводов в журнале «Horizon. Феноменологические исследования» согласована с правообладателями.

Третий раздел — «Дискуссии» — составлен из отчетов об уже прошедших научных мероприятиях, связанных с феноменологией, как в России, так и за рубежом, отзывов, полемических реплик, интервью и бесед. Редакционная коллегия журнала стремится к тому, чтобы подобные отчеты были не только информационными, но и аналитическими, и ставит перед собой цель тем самым интенсифицировать коммуникацию представителей феноменологического направления современной философии, создавать поле для актуальных дискуссий.

Четвертый раздел — «Рецензии» — составляется из отзывов на публикации по феноменологической тематике, увидевшие свет в течение последних пятнадцати лет. Раздел рецензий призван послужить представлению достойных научного читательского интереса книг, следуя общей цели журнала: совместными усилиями создавать единое мыслительное поле, поле живого общения и обмена новыми идеями.

Пятый раздел — «События» — включает в себя анонсы предстоящих событий, к которым относятся не только проведение научных мероприятий, семинаров, конференций, презентаций, но и выход в свет монографий, научных переводов, защита диссертаций и т. п., ссылки на интересные интернет-источники, справочную литературу.

п., ссылки на интересные интернет-источники, справочную литературу.

При подготовке специальных выпусков журнала редколлегия имеет право менять структуру журнала (в том числе сокращать количество разделов), а также приглашать со-редакторов для подготовки тематических выпусков.

Редколлегия журнала «Horizon. Феноменологические исследования» приглашает заинтересованных авторов присылать свои материалы для рассмотрения их на предмет возможной публикации в издании. К сотрудничеству приглашаются как российские, так и зарубежные исследователи.

Все материалы следует присылать на имя главного редактора журнала Артёменко Натальи Андреевны по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Подробнее о целях и задачах журнала можно узнать из манифеста издания.

С правилами оформления материалов, предназначенных для публикации в журнале, можно ознакомиться в разделе «Для авторов». Обращаем внимание авторов, что редколлегия вправе отклонить рассмотрение рукописи к публикации, если она не оформлена согласно требованиям журнала. Допускается также ориентироваться авторам при оформлении своих работ на последний номер журнала.

Обращаем внимание авторов, что редколлегия вправе отклонить рассмотрение рукописи к публикации, если она не оформлена согласно требованиям журнала. Допускается также ориентироваться авторам при оформлении своих работ на последний номер журнала.

С основными положениями редакционной политики можно ознакомиться в разделе «Редакционная этика».

Журнал рассылается в ведущие университетские и исследовательские центры России и Европы.

Грэм Харман: «За эстетикой — будущее философии»

В июле на «Винзаводе» прошла лекция известного философа, профессора Американского университета в Каире Грэма Хармана. Представляем вниманию читателей COLTA.RU беседу, записанную перед тем выступлением.

Андрей Шенталь: В своем тексте «Эстетика как первая философия: Левинас и нечеловеческое» вы заявляете, что сегодня эстетика может претендовать на роль «исследовательской программы современной философии как таковой». Касается ли это исключительно современной философии?

Грэм Харман: Нет, можно проследить и дальше: от Канта к Аристотелю, чья «Поэтика» содержит множество бесценных вещей для всей философской мысли и не только эстетики в ее обыденном, ограниченном понимании. Большей частью современная философия — даже если мы говорим о континентальной традиции — недооценивает роль эстетики. Как мне представляется, сегодня происходит подъем новой волны неорационализма, и я не совсем согласен с этим подходом. Сюда можно отнести, например, неорационализм моего друга Квентина Мейясу. Его идея состоит в том, что математика открывает доступ к реальному. Не думаю, что это возможно. Для объектно ориентированной онтологии (ООО) реальное непереводимо в слова или математические формулы. Его не просто нельзя оформить в человеческий опыт или знание, оно непереводимо по определению, потому что та же проблема встает и перед взаимодействующими объектами. Перевод никогда не будет полноценным, будь то в природе, культуре или философии. Вот Сократ никогда ничего не знает. Философия не равносильна знанию, она — любовь к мудрости, любовь к тому, чем не может завладеть простой смертный.

Большей частью современная философия — даже если мы говорим о континентальной традиции — недооценивает роль эстетики. Как мне представляется, сегодня происходит подъем новой волны неорационализма, и я не совсем согласен с этим подходом. Сюда можно отнести, например, неорационализм моего друга Квентина Мейясу. Его идея состоит в том, что математика открывает доступ к реальному. Не думаю, что это возможно. Для объектно ориентированной онтологии (ООО) реальное непереводимо в слова или математические формулы. Его не просто нельзя оформить в человеческий опыт или знание, оно непереводимо по определению, потому что та же проблема встает и перед взаимодействующими объектами. Перевод никогда не будет полноценным, будь то в природе, культуре или философии. Вот Сократ никогда ничего не знает. Философия не равносильна знанию, она — любовь к мудрости, любовь к тому, чем не может завладеть простой смертный.

Эстетика важна для меня, потому что она — та сфера, где это касается каждого. Всем известно, что вы не можете превратить произведение искусства в обыденные утверждения. Вы, конечно, можете попытаться, но вам не удастся свести живопись Пикассо или Кандинского к набору повседневных высказываний, которые бы исчерпали ее смысл. Но в науке это возможно. Наука начинается с имен собственных вроде «электрона» и затем старается объяснить, что имена собственные значат в плане истинностных высказываний. Электрон наделен экспериментально измеренными качествами. Вы не можете так сделать с произведением искусства. Нельзя же сказать: «Это девятая из одиннадцати вещей, которые сообщает “Герника” Пикассо о том, почему Гражданская война в Испании — это плохо». Люди уже осознали, что произведение искусства не может быть переведено на простой язык, я же придерживаюсь такого взгляда на философию. Однако люди не разделяют этой точки зрения, потому что, согласно им, в таком случае философия становится произведением искусства. Но искусство наделено когнитивной ценностью, не будучи дискурсивно-прозаической дисциплиной, как наука.

Всем известно, что вы не можете превратить произведение искусства в обыденные утверждения. Вы, конечно, можете попытаться, но вам не удастся свести живопись Пикассо или Кандинского к набору повседневных высказываний, которые бы исчерпали ее смысл. Но в науке это возможно. Наука начинается с имен собственных вроде «электрона» и затем старается объяснить, что имена собственные значат в плане истинностных высказываний. Электрон наделен экспериментально измеренными качествами. Вы не можете так сделать с произведением искусства. Нельзя же сказать: «Это девятая из одиннадцати вещей, которые сообщает “Герника” Пикассо о том, почему Гражданская война в Испании — это плохо». Люди уже осознали, что произведение искусства не может быть переведено на простой язык, я же придерживаюсь такого взгляда на философию. Однако люди не разделяют этой точки зрения, потому что, согласно им, в таком случае философия становится произведением искусства. Но искусство наделено когнитивной ценностью, не будучи дискурсивно-прозаической дисциплиной, как наука.

Философия последние 400 лет рабски имитировала математику и науки.

Анастасия Шавлохова: Уравнивая философию и эстетику, вы приписываете философии чувственный опыт. Люди все время ждут от философии чего-то научного, что она апеллирует к когнитивному, а не чувственному опыту, потому что чувства — это удел поэзии. Мне нравится, как вы или, например, Мейясу соединяете философию с искусством или, более конкретно, с идеей метафоры.

Харман: Поскольку вы упомянули Мейясу, начну с него и покажу, в чем ООО расходится с ним по вопросу поэзии. Я высоко ценю его потрясающую книгу о Малларме, но если вы читали ее, то наверняка помните: он заканчивает на том, что секретный номер стихотворения — 707. Я глубоко убежден в его интерпретации в случае поэмы Малларме, но как применить это к другим текстам? Скрывается ли за каждым стихотворением секретное число? Очевидно, нет. Нам нужен более широкий подход, чтобы понять, чем же занимается поэзия. Я также скажу, что философия последние 400 лет рабски имитировала математику и науки. Принято считать (и это редко ставится под вопрос), что философию следует создавать по модели строгой геометрической дедукции, начиная с первой пропозиции, в которой нельзя усомниться, — «я мыслю, значит, существую» — и затем дедуцируя шаг за шагом. Но Альфред Норт Уайтхед указал на то, что дедукция — редкий случай в философии. Обычно же мы пытаемся обобщить опыт через философию. Как известно, Уайтхед сообщает нам, что философские учения прошлого не были опровергнуты, а лишь заброшены. С ними покончено не потому, что кто-то находит ошибочной их аргументацию, но потому, что они одновременно недостаточно объемлющи и недостаточно проницательны, чтобы описывать мир.

Я также скажу, что философия последние 400 лет рабски имитировала математику и науки. Принято считать (и это редко ставится под вопрос), что философию следует создавать по модели строгой геометрической дедукции, начиная с первой пропозиции, в которой нельзя усомниться, — «я мыслю, значит, существую» — и затем дедуцируя шаг за шагом. Но Альфред Норт Уайтхед указал на то, что дедукция — редкий случай в философии. Обычно же мы пытаемся обобщить опыт через философию. Как известно, Уайтхед сообщает нам, что философские учения прошлого не были опровергнуты, а лишь заброшены. С ними покончено не потому, что кто-то находит ошибочной их аргументацию, но потому, что они одновременно недостаточно объемлющи и недостаточно проницательны, чтобы описывать мир.

Интересно, что философии науки это было уже давно известно. Венгерский мыслитель Имре Лакатос, преподававший в Лондонской школе экономики, сделал репутацию, показывая, что научные теории уже изначально искажены, но все-таки люди продолжают их использовать, пока они представляют то, что он называет «прогрессивными» исследовательскими программами, способными продолжать прогнозировать. Например, мы продолжаем использовать теорию относительности и квантовую теорию в качестве основ для физики даже несмотря на то, что они взаимно несовместимы. Обе они хорошо работают каждая в своей сфере, и потому у нас нет ничего лучше. Тем не менее физика, как мы ее знаем, уже изначальна искажена из-за одного того факта, что два ее основных раздела противоречат друг другу.

Например, мы продолжаем использовать теорию относительности и квантовую теорию в качестве основ для физики даже несмотря на то, что они взаимно несовместимы. Обе они хорошо работают каждая в своей сфере, и потому у нас нет ничего лучше. Тем не менее физика, как мы ее знаем, уже изначальна искажена из-за одного того факта, что два ее основных раздела противоречат друг другу.

Хорошо, то же самое можно сказать и о философии. В каждой существующей философской системе можно обнаружить «плохие аргументы», а это значит, что методология англо-американской аналитической философии — которая основана на том, чтобы, обходя кругом, пробивать брешь в аргументах Платона, Аристотеля или Хайдеггера, — в каком-то смысле не относится к делу. Философия имеет влияние потому, что она широка, глубока и вызывает восторг, а не потому, что она может заранее зарубить на корню все контраргументы. Философское учение может быть заброшено не потому, что кто-то обнаруживает в нем ошибку (каждая гуманитарная теория, кроме математики, содержит ошибки, а философия — не математика), но оно может быть исчерпано, если не способно быть источником для новых открытий.

В вашем вопросе вы объединили науку и мудрость, но для меня они расположены на противоположных полюсах. Наука — на стороне знания, мудрость — на стороне философии и искусства. Мы должны почитать великих художников и поэтов так же, как и ученых. Неорационалистская тенденция современной философии не позволяет нам это сделать. Мейясу, Брассьер и люди, связанные с акселерационизмом, по-прежнему считают, что разум позволит нам разрушить более наивные убеждения. Они просто экстраполируют идеи Просвещения, неспособные предусмотреть никакие отклонения на пути истории. Брассьер заканчивает свою теорию мыслью, что все бессмысленно и бесполезно, потому что в итоге нас ожидает неизбежная тепловая смерть Вселенной. Я не думаю, что это правильное направление, потому что реальность всегда больше, чем то, что мы знаем или можем о ней сказать, и существование теории, что Вселенная умрет когда-нибудь, не значит, что «мы уже мертвы», как неправдоподобно заявляет Брассьер.

Лекция Грэма Хармана на «Винзаводе»© ЦСИ ВинзаводНо давайте поговорим, почему я считаю, что знание, как оно выражается в дискурсивной прозаической терминологии, не есть подходящая модель для философии. Проблема лежит глубже знания, которое всего лишь говорит об отношениях между людьми и миром. Существуют также объект-объектные взаимодействия за пределами гуманитарных наук, и начиная со времен Канта философия перестала говорить о таких отношениях. Ранее я писал о взаимодействии огня и хлопка, это позаимствовано из исламской средневековой философии. Огонь не взаимодействует со всеми свойствами хлопка; хлопок значительно богаче, чем то, что о нем «знает» огонь. Это не значит, что огонь «сознателен», а значит лишь то, что огонь взаимодействует с другими свойствами хлопка. И здесь прослеживается очевидная связь между этой непрямой казуальностью и эстетикой, которая также не подразумевает прямого доступа к миру. Я считаю, что за эстетикой — будущее философии.

Проблема лежит глубже знания, которое всего лишь говорит об отношениях между людьми и миром. Существуют также объект-объектные взаимодействия за пределами гуманитарных наук, и начиная со времен Канта философия перестала говорить о таких отношениях. Ранее я писал о взаимодействии огня и хлопка, это позаимствовано из исламской средневековой философии. Огонь не взаимодействует со всеми свойствами хлопка; хлопок значительно богаче, чем то, что о нем «знает» огонь. Это не значит, что огонь «сознателен», а значит лишь то, что огонь взаимодействует с другими свойствами хлопка. И здесь прослеживается очевидная связь между этой непрямой казуальностью и эстетикой, которая также не подразумевает прямого доступа к миру. Я считаю, что за эстетикой — будущее философии.

Наиболее распространенную критику моих идей можно обобщить примерно так: «вы говорите, что реальность не X, Y или Z». Но если вы обратите внимание на историю негативной теологии, вы обнаружите, что она не только негативна, она еще и метафорична. Возьмите, например, Псевдо-Дионисия, первого негативного теолога Средневековья, кем бы он ни был (по сути, мы лишь «негативно» знаем, что он не был новозаветным Дионисием Ареопагитом). Псевдо-Дионисий не просто говорит нам, что триединство Троицы — за пределами человеческого понимания. Он также говорит: представьте дом с тремя лампами и одним светом, происходящим от них. В таком случае мы не можем сказать, какая часть света исходит из какой лампы, но это все равно один свет, льющийся из трех отдельных источников. Даже если вы не признаете теологию и не интересуетесь Богом, эта метафора останется красивой, и она, делая намек, поясняет кое-что о Троице и о том, как она может работать. Это не просто негативно. Между негативным знанием и позитивным знанием, которое производится в высказываниях, есть и вещь третьего сорта — метафорическое, непрямое знание, которое так важно для всего, что бы мы ни делали. Мы используем его в повседневной речи, в которой мы не объясняем все точно. Если кто-то шутит, никто не поясняет шутку обычным языком, так как это ее разрушит.

Возьмите, например, Псевдо-Дионисия, первого негативного теолога Средневековья, кем бы он ни был (по сути, мы лишь «негативно» знаем, что он не был новозаветным Дионисием Ареопагитом). Псевдо-Дионисий не просто говорит нам, что триединство Троицы — за пределами человеческого понимания. Он также говорит: представьте дом с тремя лампами и одним светом, происходящим от них. В таком случае мы не можем сказать, какая часть света исходит из какой лампы, но это все равно один свет, льющийся из трех отдельных источников. Даже если вы не признаете теологию и не интересуетесь Богом, эта метафора останется красивой, и она, делая намек, поясняет кое-что о Троице и о том, как она может работать. Это не просто негативно. Между негативным знанием и позитивным знанием, которое производится в высказываниях, есть и вещь третьего сорта — метафорическое, непрямое знание, которое так важно для всего, что бы мы ни делали. Мы используем его в повседневной речи, в которой мы не объясняем все точно. Если кто-то шутит, никто не поясняет шутку обычным языком, так как это ее разрушит. Если кто-то намекает на что-то, никто никогда не изложит намек прямым высказыванием, потому что его лучше оставить недосказанным.

Если кто-то намекает на что-то, никто никогда не изложит намек прямым высказыванием, потому что его лучше оставить недосказанным.

В фильме «Крестный отец» дон Вито Корлеоне, которого играет Марлон Брандо, всегда говорит: «Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Пугает то, что угроза неконкретна. Если бы он вместо этого сказал: «Если этот человек не сделает то, что я говорю, я отрублю голову его лошади и ночью ее подложу к нему в комнату» (что и происходит в фильме). Это не страшно, это гротеск. Страшна неопределенность. Нам нужно больше неопределенности, больше пространства для инсинуации, больше того, что я называю «аллюром». Идея аллюра — это нечто, что притягивает к себе, не сообщая при этом, что это такое, хотя ты и знаешь кое-что об этом. Это именно то, что открыл Сократ.

Шавлохова: А вы не боитесь обвинений в спекуляции, духовности или даже мистицизме?

Харман: Моя философия хоть и спекулятивна, но уж точно не мистична, потому что мистический опыт также подразумевает, что у вас есть прямой доступ к реальности. Это просто-напросто прямой доступ, но другими средства и концепциями. Как я могу быть мистиком, когда я утверждаю обратное? Метафорический доступ к реальности — это лучшее, что мы имеем, и метафора лишь наполовину чувственна, в то время как ее вторая половина реальна: и для меня реальное — это то, что недоступно напрямую. К сожалению, у меня никогда нет в заготовках хорошей метафоры, так что давайте возьмем скучный пример из Макса Блэка: «Человек — это волк». Что это значит? Вы не можете описать это буквально. Возможно, вы можете попытаться объяснить: «Эта метафора означает, что все люди подобны волкам — жестоки, склонны выстраивать иерархии и перемещаться агрессивными стаями». В прозе это звучит достаточно банально. Как прямое утверждение, оно довольно глупо, но метафорически оно немного лучше — именно потому, что вы не до конца знаете, что оно означает. В метафоре объект и его свойства распадаются. И раскол между объектами и их качествами — это и есть основание объектно ориентированной философии.

Это просто-напросто прямой доступ, но другими средства и концепциями. Как я могу быть мистиком, когда я утверждаю обратное? Метафорический доступ к реальности — это лучшее, что мы имеем, и метафора лишь наполовину чувственна, в то время как ее вторая половина реальна: и для меня реальное — это то, что недоступно напрямую. К сожалению, у меня никогда нет в заготовках хорошей метафоры, так что давайте возьмем скучный пример из Макса Блэка: «Человек — это волк». Что это значит? Вы не можете описать это буквально. Возможно, вы можете попытаться объяснить: «Эта метафора означает, что все люди подобны волкам — жестоки, склонны выстраивать иерархии и перемещаться агрессивными стаями». В прозе это звучит достаточно банально. Как прямое утверждение, оно довольно глупо, но метафорически оно немного лучше — именно потому, что вы не до конца знаете, что оно означает. В метафоре объект и его свойства распадаются. И раскол между объектами и их качествами — это и есть основание объектно ориентированной философии. Вы никогда не можете свести объект к его свойствам или свести объект к его видимости. Весь объект всегда несколько погружен в фон. Метафора берет качества одного объекта и переносит их на другой, и никто не может высказать это обычным языком.

Вы никогда не можете свести объект к его свойствам или свести объект к его видимости. Весь объект всегда несколько погружен в фон. Метафора берет качества одного объекта и переносит их на другой, и никто не может высказать это обычным языком.

Я бы сказал, что мистики и ученые заодно против меня. Они тоже думают, что могут достичь реальности через транс, молитвы, кристаллы, кислоту, что бы там они ни употребляли.

Так как мы находимся на бывшем заводе по производству вина, приведу в пример американского аналитического философа Дэниэла Деннета: его можно назвать предельно редукционистским мыслителем, который пытается свести все искусство винной дегустации к четкому прозаическому описанию. Деннет цитирует винного критика — реально существующего или выдуманного, — который описывает вино так: «Вычурный и бархатистый пино, но ему не хватает выдержки». Деннет говорит, что это глупо и претенциозно. Настоящая винная критика, по его мнению, — это когда вы наливаете вино в аппарат и аппарат выдает вам точную химическую формулу. Хотелось бы, чтобы сегодня с нами была моя жена — она ученый, специализирующийся в области пищи, а значит, проводит одновременно и химический, и чувственный анализ. Но между ними что-то остается. Вам необходим язык винной дегустации, который предложил нам критик вина, несмотря на то что Деннет ошибочно полагает, что он нелегитимен. «Вычурный и бархатистый пино, которому не хватает выдержки» может быть очень хорошим описанием вина. От него ни в коем случае нельзя отказаться в пользу научного описания.

Хотелось бы, чтобы сегодня с нами была моя жена — она ученый, специализирующийся в области пищи, а значит, проводит одновременно и химический, и чувственный анализ. Но между ними что-то остается. Вам необходим язык винной дегустации, который предложил нам критик вина, несмотря на то что Деннет ошибочно полагает, что он нелегитимен. «Вычурный и бархатистый пино, которому не хватает выдержки» может быть очень хорошим описанием вина. От него ни в коем случае нельзя отказаться в пользу научного описания.

Да, нам может встретиться и претенциозный дегустатор вина, который использует вычурные фразы, не ведая того, что сам говорит. Но претензия — это просто профессиональный риск, с которым сталкиваются представители гуманитарных наук и искусства. Ученые же не рискуют оказаться претенциозными, они рискуют оказаться скучными, догматичными или заносчивыми. Вы практически никогда не встретите претенциозного ученого, хотя легко найти сколько угодно претенциозных философов, художников и художественных критиков. Это наш риск, потому что мы должны использовать язык косвенным образом. И да, всегда есть риск, что кто-нибудь скажет нечто, не зная того, о чем он, черт побери, говорит. Но это следует разбирать на конкретных примерах. Есть винные критики, которым вы начинаете доверять со временем, а других вы отвергаете как дерьмовых художников. Вкус — очень сложный процесс. ООО метафорична, но не «мистична». В ней нет ничего трансцендентного в старомодном смысле этого слова, она не пытается заполучить прямой доступ. И чувственный опыт также неадекватен, потому что всегда есть нечто большее, более глубокое, чем могут уловить чувства. Мы не можем четко сформулировать это. Я бы сказал, что мистики и ученые заодно против меня. Они тоже думают, что могут достичь реальности через транс, молитвы, кристаллы, кислоту, что бы там они ни употребляли.